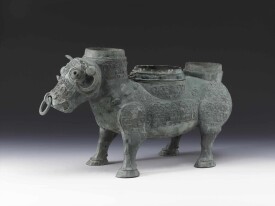

春秋犧尊

春秋犧尊

春秋犧尊是春秋晚期的青銅器,高33.7厘米,長58.7厘米,重10.76公斤。此尊紋飾華麗繁縟,構圖新穎,牛首、頸、身、腿等部位裝飾有以盤繞迴旋的龍蛇紋組成的獸面紋,高33.7厘米,長58.7厘米,重10.76公斤,現收藏於上海博物館。

春秋犧尊

李峪村位於山西渾源縣城西南。八十年前的1923年,村民在其東南的李峪廟坡掘土時,發現了一批青銅器,這就是著名的李峪村青銅器(又稱渾源青銅器)。這批青銅器造型優美,工藝精巧別緻,紋飾具有獨特風格,出土后即引起了世人的矚目。因為生逢亂世,這批瑰麗的青銅器出世后飽經劫難,大部分流散於海外,國內僅存少數,部分珍品為上海博物館所藏。這其中便有一件堪稱是古代藝術之瑰寶的被稱之為“犧尊”的特殊青銅器。這件青銅器高33.7厘米、長58.7厘米,作水牛形,牛腹中空,牛頸和背脊上有三個孔,中間一孔套有一個鍋形器,可以取出。牛背上的三個空穴原來應該有蓋,但已經缺失,牛尾也沒有了,只留下一個不規則的窟窿。從其特殊的結構分析,它有可能是一件溫酒器:牛背上的鍋形其可以盛酒,空穴注水裝於牛腹用來溫酒。此器形態穩重,雖然四足矮短,但牛獸上充滿張力的雙角、圓瞪的雙目保持了真實感。這種器物在青銅器發展中可謂是“前無古人,後無來者”。由於其造型與犧尊近似,而在考古和文獻中均未有合適的名稱取代,便也沿用舊稱把它命名為“犧尊”。上海博物館的這件犧尊集盛酒、溫酒為一體,是發現的青銅器中唯一的一件,為該館的鎮館之寶。

春秋犧尊

這件犧尊的牛鼻上還穿有一環,說明了至少在春秋時期,已經開始使用穿鼻的方法來馴服牛了。牛鼻環在當時稱為“棬”,《呂氏春秋·重己》中提到:“使五尺豎子引其棬,而牛恣所以之,順也。”犧尊上的鼻環正反映了這一歷史狀況,這是研究中國牲畜馴化史的一件寶貴的實物資料。

在殷人觀念中,體格健壯,有一雙彎曲而有力的大角的水牛更具靈性,所以讓他充當人與神溝通的媒介,擔負通天地神獸的重要角色,主要用於祭祀。同時牛尊的器身滿飾動物紋,在商周時代的神話和美術中,動物或動物紋樣佔有很重要的地位,在祭祀中被視作神奇力量,扮演溝通天地的助手。

這件商晚期的“牛尊”集鑄造、設計、雕刻藝術於一身。既是精美的藝術品又是生活中的實用品,承載著大量的歷史文化信息,是一件不可多得的青銅精品。

齊國故都臨淄出土的戰國錯金銀鑲嵌銅犧尊

該器物長46厘米,高28.3厘米,重6.5公斤,仿牛形,昂首豎耳,偶蹄。由頭顱,體、蓋分鑄而成。首頸結合,有一項圈合縫自然遮掩,蓋為一扁嘴長頸禽,禽頸反折,嘴緊貼背上,巧成半環形蓋鈕。兩翅平展,羽翎均以綠松石鋪填,通體以粗細相間的金、銀絲嵌飾的幾何雲紋。設計獨特,工藝嫻熟,是戰國時嵌金銀工藝的佳品,國之瑰寶。從國寶犧尊的鑄造和鑲嵌工藝上可反映出齊國手工藝技術水平的高超,同時也反映了齊國經濟的繁榮昌盛。

犧是古代宗廟祭祀用的純色牲,牲就是牛,因而也可稱為純色牛;尊,同“樽”,是古代盛酒的禮器。所以犧尊就是“刻為犧牛之形,用以為尊”的酒器。犧尊做為周代酒器,有木質的,有青銅的。

《周禮》六尊:犧尊、象尊、著尊、壺尊、太尊、山尊;鄭康成引鄭司農說六尊為獻尊、象尊、壺尊、著尊、太尊、山尊;“犧”、“獻”同音讀為suo,即“婆娑”的“娑”,今讀作xi。《詩·魯頌·閟宮·傳疏》說:在《周禮》六尊之中,最華美的就是犧尊。

古時祭祀用的牛、羊等被稱為“犧牲”,這件尊是以牛為器形,所以命名為“犧尊”。該尊的腹部中空,頸及脊背上有三穴,中間一穴套有一隻鍋形的器皿,可以自由取出。根據其構造的特點,可以確定這是一件溫酒用的器物,鍋形器容酒,前後兩個空穴用於灌注熱水。