上海之死

上海之死

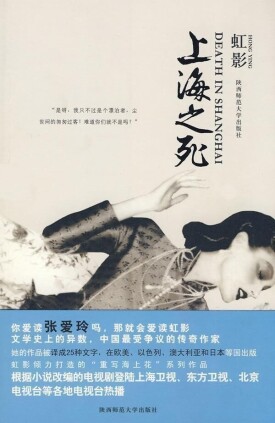

《上海之死》是虹影編著的圖書,於2009年由陝西師範大學出版社出版。

作 者:虹影 著

出 版 社:陝西師範大學出版社

● 出版時間: 2009-1-1

● 字 數:

● 版 次: 1

● 頁 數: 202

● 印刷時間:

● 開 本: 16開

● 印 次:

● 紙 張:

● I S B N : 9787561343210

● 包 裝:平裝

定 價:¥25.00

上海之死

你愛讀張愛玲嗎,那就會愛讀虹影,文學史上的異數,中國最受爭議的傳奇作家,她的作品被譯成25種文字,在歐美、以色列、澳大利亞和日本等國出版,虹影傾力打造的“重寫海上花”系列作品,根據小說改編的電視劇登陸上海衛視、東方衛視、北京電視台等各地電視台熱播。中國第一本“旅館小說”,也是中國少見的國際間諜小說,故事發生在珍珠港事件前夕的上海租界。“是呀,我只不過是個漂泊者,塵世間的匆匆過客!難道你們就不是嗎?”

短短十二天內,一個女人能否改變歷史?一個女明星兼女間諜的愛恨情仇,層層進逼的真相,挑戰讀者的心智與情感。 1941年秋冬,中國孤獨的堅持抗戰已四年,歐洲戰事到了最緊急關頭,上海孤島卻如世外桃源。導演譚吶決定演出浪漫愛情劇《狐步上海》,請客居香港的名演員於堇回滬演出,於堇同意了,卻有她自己的幾重目的,她住進國際飯店,與盟國,日軍,汪偽,以及其他方面的諜報人員展開了一輪爭分奪秒的情報戰。當於堇終於取得關鍵情報――日軍艤空母艦集群的偷襲目標,她卻面臨一生最困擾的難題,她的忠誠究意在保何方?她做了斷然的決定,並且以的炮聲響起時,死神沒有放過本書中出現的所有人物,但是歷史卻轉過了決定性的彎口。小說文字沉浸於獨特的氣氛營造,一時悠漫若舞場,一時焦灼如戰情,起伏跌宕,推剛為柔,堪稱虹影創作的新高峰。

虹影,著名作家、詩人、美食家。中國女性主義文學的代表之一。代表作有長篇《飢餓的女兒》、《K-英國情人》、《上海王》、《上海之死》、《上海魔術師》等、詩集《沉靜的老虎》等。現居北京,喜歡旅行和攝影。五部長篇被譯成25種文字在國外出版。曾獲紐約《特爾菲卡》雜誌“中國最優秀短篇小說獎”、《飢餓的女兒》曾獲台灣1997年《聯合報》讀書人最佳書獎:被中國權威媒體評為2000年十大人氣作家之一;2001年評為《中國圖書商報》十大女作家之首,被《南方周末》、新浪網等評為2002、2003年中國最受爭議的作家;《K-英國情人》被英國《獨立報》(INDEPENDENT)評為2002年BOOKS OF THE YEAR十大好書之一。《飢餓的女兒》被台灣選為青少年自選教材。2005年獲義大利“羅馬文學獎”。

很抱歉,上海今後多少年也不見得能下完這場雨。不等也罷,那麼,機會什麼時候來呢?陰霾的天空露出一劍魚肚白,像晨曦。我緊握話筒,臉色大變:電話那頭的一片混亂中夾有熟悉的聲音,你的聲音,然後是突然爆發的驚叫:一大群男人的驚叫。我呆住了,電話那頭似乎也不知所措。整整過了好幾分鐘,電話才重重地扣上。我丟下電話,就往門外跑,跑得身子如飛,追著烏雲,推斜一路上的房子。難道你就不能在電話那頭給我一句話,就一句話?那天晚上,在那麼多人中間,你幾乎靠著我的肩。你的臉精巧如玉,嘴唇濕熱,使你一下子從扮演的人物變成肉身凡胎,生命從這細膩柔軟的地方開始。現在我是一匹識途老馬,從新填沒的墳坑裡艱難地爬出,沿著曾經的腳跡往回跋涉。他們都以為我死定了,既然再也不可能見到你,我又何必不死?但是我看到自己依然在尋找,再次等待在路口。夜降臨太早,這場雨真的永遠沒完。上海的馬路,像一個個織婦的手把細絲般的水掂捏成一束,從路四角彙集到鐵陰溝蓋,汩汩地流下去。下水道被如此泡過幾個星期之後,潮氣升出,帶著磷火的藍光,幽幽地遊動在四周。法租界蘭心大戲院門口人頭攢動,傘和尖頂的雨衣密密麻麻佔了蒲石路邁而西愛路口。這不奇怪,每晚都如此,今天令人不安的是似有若無的說法。事情已經發生,事情正在發生。一輛汽車駛過霓虹燈光閃閃的夜總會,往蘭心大戲院而來,車夫猛地停住汽車。從裡面下來兩個女人,一看就是母女倆,他們心急火燎地往戲院門口售票處跑去。門口亮著“客滿”的霓虹燈。女兒回過身來,失望地對舉著傘的母親叫喊。母親看看門口的票販子,從皮包里掏出錢來。票販子瞧瞧女人手裡的錢,搖搖頭走開。女兒不服氣地翻找母親的皮包。的確,沒有多帶錢。陰謀迭出的交易在等票者中進行,討價還價加上詛咒發誓,不時有驚喜或失望的尖叫。上海早就裂成幾塊,法租界、公共租界,以及日本人佔據的蘇州河以北,電車早已互不相通,看一場戲要換幾趟車,不容易。票房牆上掛著一個西式日曆:1941年12月6日,日曆已經只剩下最後一小疊。今夜的觀眾,與以前不一樣,連票販子也夾在人群中發表自己的看法。“晚報說的!”一個驚人的消息正在傳開,人群的喧嘩突然升高,有的人在急切地打聽。“這是謠言!”否認的吼喊,帶著憤怒,更為激昂。在戲應該開場的時候,門外的人卻越聚越多,扎斷了街,堵塞了交通,人數遠遠超齣劇場能容納的數量。這一整個夜晚,蘭心大戲院人流不斷。連不遠處國泰影院的觀眾,也有人中斷看電影,甚至那些夜總會裡的男女,都往蘭心趕來。他們趕到這兒,不是想看戲,而是想知道戲能否開演,為了知道一個虛實。儘管這年月天天有重大消息,許多人就是在家裡坐不住,就是要到這裡來,到新聞發生的地方來。劇場里,富麗的圓頂燈光如菊,光焰四射,也不見暗淡幾分。但是觀眾覺得這一切太不真實,他們站起來,離開自己得意的座位,廳內過道上,鋪著華麗地毯的走廊擠滿了人。不時有人激動地往後台走,想進入後台看個究竟:女主角是否在認真化妝,布景工是否在檢查繩索。但台口守著的人一律攔住。 “那麼是真的?”他們挑戰似的問。看守者平淡地說:“沒聽說那消息。”早過了開場時間,台上還是沒有動靜。觀眾心裡都感到謠傳的一切,正在被證實。陷入懸疑,又不知底細,讓人覺得在受命運愚弄。觀眾的這份憤慨,像森林之火,風刮著往台上卷。終於,幕布拉開,燈光僅打在一片江水之景的舞台上,一個人走出來,劇場漸漸靜了下來。他戴著眼鏡,穿著長衫,平時看著很高,這時孤零零的身影,卻在空曠的舞台上顯得個小。老戲迷馬上明白這不再是戲,這人是著名導演、愛藝劇團的團長。導演鎮靜地朝進口招招手,讓收票的人把戲院門打開,讓場外的觀眾都進來。人們有秩序地魚貫而入,不久過道都站滿人,沾著雨珠的雨具收拾得妥帖。場內已經沒有竊竊私語,一切都太像一個儀式。已經化了裝的全班演員有次序地走入舞台,連樂隊也拿著樂器,站到台上兩側。導演回頭看了一下台上的人,轉過身來。他拍拍話筒,覺得聲音清晰了,才抬起臉來面對觀眾,宣布了大家已經知道的消息。但是全場不知道如何反應,愣了一下才滿堂炸鍋似的大聲哄然。沒有一個人退票,沒有買到票的人,也把錢放到義捐箱里。導演靜穆地站在那兒,陌生人的臉在他面前出現,又消失。他的助手搬來一把椅子,讓他坐下。他固執地搖了搖頭,酸澀的口水艱難地湧上舌尖,吞回喉嚨。記者們趕來。導演不得不對他們說話。一江寒水湧入這個冬季,這一夜恐怕才剛剛開始。他尚不到三十五歲的臉上,爬上好幾條皺紋。他不想演說,那蹦出嘴的話,嚇了他自己一跳:什麼時候,我是這樣不注意措詞,傾倒出心裡想說的一切?第二天早晨,上海中西文報紙大版面報道這件慘事,在名字上加了黑框。《申報》記者引用了導演的原話,頭版頭條是一個大驚嘆號:“一個時代的結束!”各種劇照,都被找了出來。報紙都說這是“現代孟姜女哭夫”“多情女以身殉情”:她趕到孤島上海租界來,應邀參加話劇《狐步上海》的演出,目的是在救她的不幸被汪偽特務機構76號逮捕的丈夫。76號假意釋放,卻秘密槍殺其夫,她痛苦萬狀,只能自殺殉情。愛藝劇團的同事們,租了一輛靈車,提前一個小時從蘭心大戲院出來,趕到集合地,然後與自動集合送葬的戲迷們一起往國際飯店方向來。沒有口號,沒有橫幅標語,只有靈車上架著的巨幅畫像,那是美術師連夜按照片畫出來的,裝在一個木架上。美人玉殞,笑顏不再,這本身就夠讓人悲哀的了。況且許多東西將隨著她消失:那些千奇百怪的傳聞,那些糾纏不清的艷事,那讓上海永遠生機勃勃的女性氣息。人流經過國際飯店門口時,紛紛駐足抬頭,看聳入雲端的上海第一高樓那堡壘式的塔頂,想象那個絕色美女氣咽命絕時的慘景。國際飯店裡好多中外住客也擁了出來,加入到送葬隊伍中。在國際飯店樓上,窗帘後面站著飯店的猶太人經理,緊張地注視著整個場面,不時舉起望遠鏡看隊伍走了多遠。他讓飯店警衛做好準備,以免遊行隊伍控制不住情緒。這個國際飯店充當不了風暴中的避難所。孤島即將沉沒,國際飯店再高,也不可能避禍。一切殘存的美,都在昨天殞落。送葬隊伍往西走去,離萬國公墓還有好長一段路。經理轉過身來,戴上帽子,穿上大衣,向手下人交代了幾句,就關上房門。不一會,他出了國際飯店大門,朝送葬隊伍方向急急走去,但並沒有加入,忽然拐向南,加快了腳步朝相反方向走。只要這步子不停下,就會到達一個目的地。另一個人的埋葬,需要他去處理,送葬的只可能是他一個人。我必須告訴上帝,意料之外的一切,都準備好了。第二章 於堇坐船到達上海,是1941年11月25日,她從碼頭直接搭車去國際飯店。輪船拉響汽笛,鳴叫著從黃浦江進港,她扶靠船舷,看著熟悉的外灘,扳著手指數離開上海的年月,數不清,心裡就是不肯數清。這季節,弄不好,心上都會生凍瘡。日本人在碼頭上沒有打旗設警,可能知道這是上海的門面,佔領軍的形跡,表面上並不很放肆。十六鋪碼頭樓頂上的國旗,竟然是中華民國青天白日旗,讓人頓生幻覺,以為戰爭已經結束。仔細查看,旗上面有一條黃帶子,上面有幾個點子看不清楚,她知道那是“和平反共建國”六個字,日本人的傀儡南京偽政府萎萎縮縮的標記。旅客有次序地下船,碼頭上站著各種各樣接客的人。於堇費力地穿過擁擠的人群。在碼頭一端,熟悉的上海黑色計程車整齊地排列著,黃包車、三輪車各有其所。戰前十六鋪碼頭亂糟糟地叱喝搶顧客,乞丐小偷混在其中,挑夫更是拚命朝前擠,嚷著搶生意。這原是上海第一景,此刻在日本刺刀下,倒是秩序井然。行李簡便,就一個皮箱,船上侍應生,交給碼頭上的紅帽子,緊跟在於堇後面。皮箱在那人手中變得很輕,他走得輕快,瞧見人多,便機靈地走到她的前面,不時用手推開擠到她身邊的一些人。於堇戴著黑色貝雷帽,藍緞花旗袍,外面披了一件淡紅色開絲米短大衣。烏雲故意沖著這外灘狠命地壓下來,氣悶得慌。幸好不時有陣陣海風襲過,爽快了許多。下船的女人,不像到達一個戰爭中的東方城市,個個似乎都一步不拉地緊跟著歐洲的最新款式,高跟皮鞋上的毛呢長短大衣和皮衣,每人各有色各有樣。就在這幾天,巴黎已經陷落,倫敦正天天挨德軍的轟炸,倫敦牛津街MissSelfridge櫥窗里的最新時裝,要七張配給券,連伊麗莎白公主也買不起,只有這個上海,只有這個外灘碼頭,才能在全世界炸彈搖晃中領袖時尚。她跨入計程車,臉上感到雨點,真是趕巧了,車子駛出百米,就聽見雷聲像鑼鼓喧天,閃電蛇狀地起舞,雨水往車子頂上打出切切嘈嘈的聲音。非但不難聽,節奏複雜得令人興奮。很好,於堇交疊的腿換了一下:上海知道怎麼迎接我回來。不一會兒,景色就模糊了:雨水毛茸茸地覆蓋了玻璃,像戲里唱俗了的詞:行人慾斷魂。車子過了九江路,於堇順手抹抹玻璃上的霧氣,出現了熟悉的場景:路人撐著中式傘西式傘,穿著各色雨衣,小販挑著擔子,戴著斗笠披著雨蓑。為了看得更清楚一些,她搖下車玻璃,雨比剛出生小貓爪子還細巧,潮濕的空氣中竟有幽幽的香氣,像玉蘭,也像梔子花。她心一動:這是種久違的氣味,一個少女撐著一把描紅花的油紙傘迎著車子側身而過。她趕快掉轉臉,去瞧街的另一邊。 ……