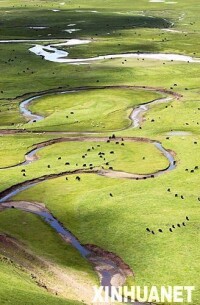

瑪曲濕地

世界上保存完整的濕地之一

瑪曲濕地保護區總面積562.5萬畝,是青藏高原濕徠地面積較大、特徵明顯、最原始、最具代表性的高寒沼澤濕地。它也是世界上保存最完整的濕地之一,被譽為“黃河之腎”。瑪曲濕地是名副其實的“高原水塔”、“黃河蓄水池”。瑪曲濕地保護區總面積37.5萬公頃,保護區內泥炭儲量豐富,達15.9億立方米。再加上瑪曲縣境內星羅棋布的大小湖泊和沼澤濕地,構成黃河上游完整的水源體系。但由於水土流失和乾旱荒漠化,黃河首曲濕地面積曾嚴重萎縮,由上世紀六七十年代的40多萬公頃萎縮至上世紀末的30多萬公頃。

瑪曲濕地

南州境內,有黃河、白龍江、洮河、大夏河及其122條支流發源或流經,州內水域面積達44.75萬畝。特別是黃河在甘南州內瑪曲縣流經433公里,徑流量占黃河源區總徑流量184.13億立方米的58.7%,被譽為“黃河蓄水池”和“中華水塔”,是維繫黃河、長江中下游地區生態安全的天然屏障。

“瑪曲”在藏語中意思即為“黃河”,瑪曲濕地對調節黃河水量、泥沙量、維持區域生態平衡等方面起著不可低估的作用。

水文地理

就水文地理而言,黃河進入瑪曲時的年徑流量僅占黃河年總流量的20%,而黃河流出瑪曲時的年徑流量已達黃河年總流量的65%。這使瑪曲成為黃河上游最重要的水源地。

氣候變化

就對全球氣候變化的影響而言,瑪曲濕地的泥碳層有數十米之厚,這既顯示了它的積碳能力,又顯示了它的釋碳潛力。這說明它對地球生物化學循環中的碳輸運影響,是一般植被系統難以相比的。此外,在瑪曲,與濕地共生並部分重疊的是瑪曲草原,它約佔瑪曲面積的90%,被譽為“亞洲第一天然優質牧場”。草場與濕地的相互依存和共生,進一步增強著瑪曲的生態系統功能。

甘肅省甘南藏族自治州瑪曲縣草原濕地

無論就濕地生態學而言,還是就地區經濟和社會發展而言,瑪曲均可視為青藏高原的兩河(黃河、長江)河源地區的縮影。這一情況在濕地生態治理方面,尤為顯得突出。現在瑪曲已和整個兩河河源地區一樣,深受生態退化的威脅。自上世紀90年代以來,瑪曲濕地大面積萎縮,沼澤面積減少近2/3,瑪曲以前有濕地45萬公頃,現僅存37.5萬公頃;草場大面積退化,其中重度退化達27%,中度退化達35%;地下水位下降近20米;生物物種數減少近40%。現在,沙化、鼠害、毒雜草等三害已成為危害濕地和草場退化的常見原因。

沼澤濕地大面積乾涸,涵養水源、保持水土、調節氣候、保護牧草的能力大大減弱,旱、雹、風雪等自然災害頻發。

濕地大面積乾涸萎縮,致使生物多樣性銳減,野生動植物種群大量消失。據上世紀六七十年代有關資料考證,瑪曲各類珍稀動物達230多種,但現在,僅存國家規定的保護種類140多種,減少近90種。

現行

瑪曲對生態退化的治理,仍然沿用內蒙、新疆的治理思路。那是一種典型的末端治理思路,就是說:對於沙化,進行“壓沙”,對於鼠害,進行“滅鼠”;對於毒雜草,進行“除草”。這些舉措移植瑪曲的實踐,證明不僅治理成本極高(壓沙的工程投入費用約為1000元/畝),而且難見成效。在實施治理的試驗性樣地上,雖有4-5年治理史,恢復狀況離預期甚遠。這說明,這類末端治理措施對於瑪曲並非最適,甚至不一定可行。

新思路

瑪曲的生態退化治理應另尋新的思路。一種可行途徑是從改善生境條件著手。當地的歷史氣候數據表明,與瑪曲天然濕地和草場相應的氣候狀態,是年降水量約650毫米。這一氣候條件現在已受削弱,可以優先恢復。這可通過人工降水實現。由於這裡地處青藏高原,是印度洋進入中國的路逕的前端,水汽資源豐富;又由於這裡海拔達3500-4000米,有著良好的成雨高度條件;因此,通過人工降水確保年降水650-700毫米,以恢復其生境,不是一件難事。恢復了原初的潤濕生境,等於消除了沼澤萎縮和草場沙化的成因;中華鼢鼠、草原鼠兔、毒雜草等,也將不再是優勢種。這種從生境著手的治理,實質是針對退化源頭的治理。

全民在行動

甘南州生態環境日趨惡化的現狀,引起了社會各界的廣泛關注。2001年,蘭州大學等高校的9位專家上書國務院有關部門,建議儘快保護甘南生態環境。時任省委書記的蘇榮明確批示,把甘南生態保護“做成一個大項目”。就在那一年,原國家環保總局批准瑪曲縣為首批國家級生態功能保護區試點,同時委託專家、學者實地考察,收集資料,編製完成了《瑪曲國家級生態功能保護區規劃》和《甘南黃河上游重要水源補給區規劃》。 2005年8月,原北京大學校長許智宏院士和中科院蘭州分院院長程國棟院士等,深入瑪曲、夏河、碌曲等地考察,隨後12名院士聯名上書中央,提出“黃河重要水源補給區甘南生態環境惡化亟需國家大力支持保護”。在當地政府和專家的推動下,瑪曲濕地的保護引起了國家層面的重視。《甘南黃河上游重要水源補給生態功能區保護與建設規劃》被列入國家“十一五”規劃,於2007年12月4日,獲得國務院正式批複實施,項目總投資44.51億元。據介紹,該項目分近、遠期實施,2006年—2010年,以草原、濕地為重點,儘快遏制生態環境急劇惡化趨勢;2011年 —2020年,以水源涵養和補給區為重點,全面恢復和增強黃河水源補給綜合功能,走經濟發展與生態保護良性循環的路子。與此同時,社會各界保護甘南濕地的活動也此起彼伏。2007年3月,全國“兩會”期間,人大代表、政協委員和專家達成共識,形成了甘肅省黃河流域水土保持生態建設的提案。而在甘南,當地政府一方面實施“農牧互補”戰略,通過專業化、規模化養殖減少草場載畜量。如瑪曲縣曼爾瑪鄉喬科濕地核心區的82戶牧民已搬遷到薩合牧民新村。另一方面通過發展畜產品加工業、旅遊生態產業及第三產業,合理流轉從事畜牧業者。如碌曲尕秀村牧民扎西草將自家牧場、牛羊流轉承包給村上的養殖大戶,自己則專門搞縫紉。通過實施退牧還草工程,甘南1800多萬畝草場得以圍欄。在瑪曲縣尼瑪鎮,黃河岸邊的沙丘上布滿了密密麻麻的草方格,草方格里種上了星星點點的沙棘、柴胡、燕麥草。近年,甘肅省政府對甘南黃河重要水源補給生態功能區的生態加大了治理力度,申請設立了多個自然保護區,並投入數億元資金,實施了一系列生態保護工程,緩解了人為因素對生態的破壞,局部地區生態環境惡化的趨勢有所緩解。據了解,甘肅省“十一五”期間推動10項戰略性重大工程的建設,總投資2500億元。其中就有甘南黃河重要水源供給區生態保護與建設工程。 2009年3月,《甘南黃河重要水源補給生態功能區生態保護與建設規劃濕地保護與恢復》等12個項目調研報告通過甘肅省發改委審查並批複。 《中國經濟周刊》獲悉:甘肅省發改委對濕地保護與恢復工程等12項目,歸併后按10個項目分別進行了批複。當地一位官員告訴《中國經濟周刊》:“濕地保護與恢復工程等10個子項目的批複,為爭取新增項目得到國家的支持奠定了基礎,在國家拉動內需和支持藏區經濟發展的優惠政策下,有望得到國家的支持和投資,先期啟動安排一批成熟的項目。”甘南州州長毛生武表示:這些項目的實施,為遏制甘南生態惡化趨勢,起到重大作用,同時有利於進一步促進農牧民增收和生產生活水平的提高,推動社會經濟結構轉型,妥善解決生態移民問題。在甘南碌曲縣召開的若爾蓋高原濕地保護委員會2009年年會上通過的《若爾蓋高原濕地保護與可持續利用戰略計劃》,是有關各方聯合出台的關於若爾蓋高原濕地保護的第一張“路線圖”。該計劃對保護區範圍內的甘南黃河重要水源補給區的生態保護與建設提出了具體要求。可以預期的是,隨著甘南黃河重要水源補給生態功能區生態保護與建設,一個生態環境良性循環、環境優美的新甘南將呈現在世人面前。