四頂山奶奶廟

歷史遺跡

四頂山奶奶廟,位於壽縣城北2公里四頂山,是江淮之間享有盛名的道教廟宇——東嶽祠,俗稱“四頂山奶奶廟”。廟祀東嶽岱宗神妃,故又名“碧霞元君廟”。

四頂山廟會盛況,清《鳳台縣誌》是這樣記載的:“每年三月十五焚香膜拜者遠自光、固、穎、亳,牽牛鼓楫而至,雲集務會,自昏達旦”。

民國初年廟會尚盛,出城北門,沿途攤點密布。出於宗教虔誠,路邊尚有賣洗臉水的,給進香人洗臉凈面用。

他們邊喊邊唱:“洗洗臉,凈凈面,前面就是閻王殿。”閻王殿位於山下,是上山去廟的第一站,殿內有閻王塑像。

燒香人自此開始燒香上山。有詩云:“四頂高山廟接天,煙雲裊裊情綿綿;河南信女敬香客,一叩一瞻到山巔。

”賣香人喊唱著:“燒香敬敬神,保你頭不疼;一步步,一層層,抬頭就到南天門。”南天門是道空門,無神像。

過了南天門,是條盤山路,群眾稱說盤山路,九道彎,一彎九個級,九九八十一,不足一里路就是奶奶廟。中華人民共和國成立后,廟會一度終止,上個世紀七十年代末期,又有群眾自發地於農歷三月十五日上山燒香、還願、抱娃娃,廟會逐漸興盛起來。

八十年代初,壽縣人民政府因勢利導,用古廟會舉辦物資交流大會發展商品生產,效益較佳。會期五、七日,正會兩三天,遊客數十萬,可謂盛況空前。

奶奶廟是道教廟宇,位於四頂山山頂。

縣政府因勢利導,利用三月十五廟會組織物質交流大會,省內外商家參會者眾多,活躍市場,發展經濟。96年縣政府募資重建廟宇,重塑碧霞元君金身,吸納道士數名來此主持,為八公山旅遊區增添了光彩。出壽縣北門八里,有座四頂山。

這山很有意思,在八公山中雖不是最為險峻秀麗,但山頂卻正處在壽縣古城十字大街的同一中軸線上,站在街心便可眺望山頂,好像是巋然屹立的古城的天然衛士。

逢會這天,山上山下,數萬人川流不息。出城北門,便有商販、小食攤點及賣香者密布,迤迤邐邐,一直延伸到四頂山廟門前,更有各種玩具、土產、山貨、鐵、木、竹、瓷器具等雲集山巔,還有各種雜耍、手藝人前來助興,歌舞笙管、鑼鼓彈唱不絕於耳。

那些前來進香還願者,蒸十二生肖麵食,煮丹砂殷紅雞蛋,挎滿籃花生紅棗,供奉殿前,敬奉遊人。此等食品一俟供奉完畢,遊人便可自行取食。

廟台上下,熱鬧非凡。在縣城內外主街道、主幹道兩側和人民廣場,開闢龐大的臨時商場,供各地商家擺攤經營。

前來此地“趕會”的客戶,除本省、本地區以外,還有來自浙江、江蘇、山東、河南、上海、廣西、杭州等地的客商。

一時間,偌大個壽縣城成了規模空前的露天商場,商賈雲集,貨物齊全,人山人海。傳統的古廟會,成了當地發展經濟、繁榮文化的良好契機。

這四頂奶奶傳說為河南人氏,因家貧被賣為童養媳,后不堪虐待,逃落深山,出家為道,學得妙手回春之術,常為貧苦百姓醫治疾苦。

關於四頂奶奶看中八公山,在四頂山中建廟之事,被民間編為多則神話,廣為流傳。一說河南固始縣和安徽霍邱縣交界處的西大山上有個道姑,叫四三奶奶,聽說八公山地勢險要,山清水秀,是個養心敬道的好地方,於是從遙遠的西大山來到八公山,決意在此建廟修仙。

當她來到四頂山頂時,卻發現山石中插著一把寶劍,劍柄上刻著“金陵主持”幾個字。

原來,在她之前,早有金陵的一個寺院主持,看好四頂山這塊寶地,插上物證回去籌集善款。

四三奶奶心裡頓時涼了半截,可她眉頭一皺,計上心來,隨即脫去自己的一雙紅繡鞋,扒開山石將鞋埋入石下,隨後又原封不動地將劍插在亂石之上。數月之後,四三奶奶和金陵主持同來四頂山建廟。

一山難容二主,爭執起來都說有物為證,雙方找出證人,取其物證,發現金陵主持的劍下插著四三奶奶的繡鞋。金陵主持無話可說,只得將此山讓給了四三奶奶。

這四三奶奶濟貧好施,也許出於她的身世,她祝福民間百姓婚姻幸福,凡是想生男育女的少夫少婦和想人丁興旺的婦嫗耆老,皆前來燒香求福,據說時常有驗,於是燒香還願者更眾。四三奶奶仙逝之後,當地百姓為了祭祀她,便在廟中為其雕塑金身,加以供祀,一年四季香火不絕。

又傳說,很久以前有一孩童在四頂山玩耍,突遇惡狼,生命危在旦夕,此時幸遇一少婦自泰山經壽州回河南固始娘家,打山下經過,從惡狼口中救下了少兒。眾人紛傳少婦乃九天仙女下凡。因此,少婦成了除暴驅惡、佑護善良的神靈。為了紀念這位女神,眾人伐木鑿石,在四頂山上建起了巍峨的廟宇,稱之為“四頂山奶奶廟”。因少婦救少兒是在農曆三月十五日,因此定此日為祭祀之日,日久演化,便有了五、七日的四頂山廟會。

以上僅為傳說,且多有牽強,不能作為歷史的依據。那麼,究竟壽地道教源於何時,四頂山廟建於何時,廟會又始於何時,四頂山廟在壽地道教寺廟中的地位及影響等,則是個需要探究的問題。我們知道,道教源於古代神道主事的巫祝史,轉而為方士,東漢末年形成道教。魏晉前後,宗派紛起,至遼金大體歸為正一、全真兩大宗派對峙於南北。壽縣道教屬全真派,崇尚真君。道士不飲酒葷,不置家室,授徒傳教,終身為道。始於何時?舊志未載。從<水經注>:“肥水又西逕壽春故城北,右合北溪,溪水導北山泉源下注……逕陸道士解南精廬”;“淮水北逕下蔡故城,東南逕八公山北山,山上有老子廟”等記述看,不應晚於北魏。若考漢代歷史,劉安在此學道求仙,集門客數千,完成《淮南子·原道訓》論道名著,把黃老學說推到一個新的階段,這對壽地人們的思想有直接影響。“淮南獄”后,黃老思想朝著神仙方術和迷信方向加速發展,壽地作為劉安父子封地長達64年之久,東漢時就有道教是有可能的。由“淮水……東南逕八公山北山,山上有老子廟”記述看,此廟亦或是四頂山廟,也不是沒有可能。查舊志和有關史跡,壽縣古城北山上另有其他道教寺廟的事,未見記載。然而四頂山廟確切地記載是明代的《壽州志》和清代的《風台縣誌》。

明嘉靖《壽州志》稱四頂山廟為“東嶽祠”,始供奉神妃碧霞元君。清《鳳台縣誌》稱之為“元君廟”,記述更詳盡:嘉慶十九年八月造北山碧霞元君行宮。新修碑略曰:“惟東嶽岱宗之神妃碧霞元君,厥有行宮,崇於茲山:靈宮有年,梁棟朽壞,武進李君,作官五載,五穀豐登,民無疾疫;縣民吳芳春以私錢若干,卜擇吉日,役工興理,刻石記焉”。廟中除元君像外,尚有觀音及十八羅漢像。此道佛像同置的現象,當是東晉、南北朝時代道教信徒改宗佛教,唐太宗時儒佛道相互吸取“并行不悖”,及明太祖奉行儒釋道兼容并行的歷史文化長期糅合的產物。它既是壽地道教的盛衰的例證,也反映了道佛兩教排斥、融合的歷史現象。清末,此廟曾遭火災,到文革時期只剩殘垣斷壁。上個世紀九十年代末,由群眾集資、宗教部門貸款重建了大殿、山門等主體建築,滿足了廣大群眾的要求。

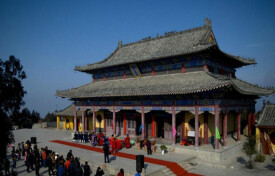

奶奶廟大殿

東嶽祠建在山頂之上,為二進山門,四合院落,廟台高築,似飄渺於古城之巔,大有瑤台中落之感。山下有石徑可俯拾而上,直達山門,後院殿堂有四頂奶奶泥木雕像一座,足踏蓮花,道袍寬適,面容慈祥,捻指間,似為百姓籌謀排難。站在山門之前,南望古城,盡在眼底,殿宇參差,台閣相望,百雉之樓,錦冊漫卷,雲間天街,碧瓦滴翠,蒼蒼煙雨,座座樓台,盡入畫軸,使人不能不想起明朝傅君錫的《壽陽煙雨》所贊:“幾回憑眺難收拾,彷彿王維畫里詩”。

向東眺望,則為淝水要津,舟楫南來北往,車馬東去西行,特別是夜幕徐落,一輪明月高懸渡口,石橋高卧,扁舟橫眠,點點漁火跳著微光,東山之寂,明月溶溶,如浴清泉,微風徐來,岸柳重露。待到遠村雞啼,曉氣浸潤,群山淡墨一痕,鳥鳴水浦,耕歌晨唱,野芳沁脾,依稀曉月,已漸隱晨曦之中。