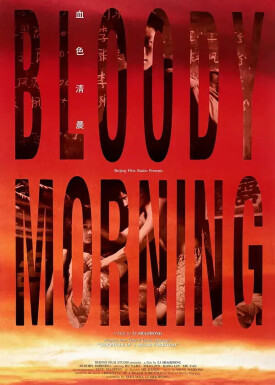

血色清晨

由李少紅執導得電影

《血色清晨》是北京電影製片廠1990年出品的電影,由李少紅執導,李少紅、肖矛擔任編劇,胡亞捷、孔琳、趙軍、解衍等主演。

故事發生在地處偏遠的貧窮山村之中,少女紅杏(孔琳飾)還未真正迎來自己的美好青春年華,便被兩個哥哥李平娃(趙軍 飾)和李狗娃(解衍 飾)以“換親”的方式許配給了村裡的萬元戶張強國(龔朝輝 飾)。

影片於1992年在中國大陸上映。

大水坑村唯一的小學教師李明光不辭辛苦,一人教一至四年級的學生。在村裡,他有兩個好友永芳和紅杏,明光選永芳作未婚妻。漂亮的紅杏被村裡的萬元戶強國相中,當他得知紅杏的大哥平娃36歲還未娶親,就讓自己有殘疾的姐姐與紅杏換親。在紅杏過門的新婚之夜,強國因發現紅杏不是處女,就將她掃地出門,並砸了平娃家的門。剛嘗到生活甜頭的平娃認定罪魁禍首是和紅杏要好的明光,氣急之下,他和弟弟狗娃一起用利斧砍死了明光。平娃被判死刑,狗娃被判死緩,紅杏瘋了,含辱投河自盡。

在一個晴朗冬日的清晨,大水坑村辦小學教師李明光前往學校的路上被殺了。殺人者是同村李平娃、李狗娃兄弟。

調查員來到村裡進行調查。起因是36歲的一貧如洗的平娃用換親的形式娶了親,但對方認為妹妹紅杏不是處女而被退回,新娘也被搶走。平娃兄弟痛打紅杏逼她說出罪人,他們猜測是與紅杏平日交往較多的李明光。

調查中,證人們敘述混亂,但他們認為教師就是低人一等,死不足惜。事實上李明光被殺是一件事先被張揚的謀殺案。按“風俗”蒙羞受辱之家庭由父兄出面揚言殺死“姦夫”,由村裡有威望的人將他們“拿下”關押幾天,這算是恢復了這個家庭的名譽。

這天清晨,李氏兄弟磨刀霍霍,在早點鋪中張揚要殺人,但村裡已無民兵,村長不以為然,使平娃兄弟真正受辱,他們只能“真殺”。此時除明光外,村裡對此無人不知,但沒有一人通知明光,連未婚妻永芳也對明光、紅杏之事深信不疑,未對明光講清。村裡圍觀但無人告之真相,直到明光死於平娃兄弟柴刀之下。明光對遲來的村長說:“大叔,他們把我殺了……”

紅杏投河自盡,平娃被判死刑,狗娃被判無期徒刑。臨刑前,平娃對守寡多年的母親說:“買化肥的錢在炕席底下,不夠你再借點兒!”

曾是明光小學的破廟被訂為國家重點保護文物,但已無人上課,調查員惆悵地離開了這貧窮的村莊。

劇照

| 演員 | 角色 | 備註 |

| 胡亞捷 | 李明光 | |

| 趙君 | 李平娃 | |

| 孔琳 | 李紅杏 | |

| 解衍 | 李狗娃 | |

| 路輝 | 林長 | |

| 王光權 | 調查員 | |

| 葉琳琅 | 盆嫂 | |

| 李樹楠 | 王盆 | |

| 李英納 | 大結巴 | |

| 吳國香 | 結巴妻 | |

| 巨興茂 | 滿意 | |

| 苗苗 | 永芳 | |

| 雷影梅 | 永芳娘 | |

| 賈平容 | 永貴 | |

| 呂文錚 | 紅杏娘 | |

| 龔朝暉 | 張強國 | |

| 吳玉勝 | 張志國 | |

| 平蘭庭 | 老生頭 | |

| 高順義 | 秀芹 |

上映時間

| 上映時間 | 上映地區 |

|---|---|

| 1993年4月10日 | 韓國 |

| 1992年6月27日 | 中國 |

製作發行

| 製作公司 |

|---|

| 北京電影製片廠 [中國] |

劇照

該片獲法國第14屆南特三洲電影節最佳影片金球獎。

劇照

影片中的被害者李明光,是這一鎖閉、貧窮、荒蕪小村中唯一的民辦小學教師,是這裡愚昧生存狀態中唯一的一線光明,唯一一扇洞向外部世界的狹小而殘缺的窗口,唯一一個對文明朦朧的嚮往者。因其如此,他“命定”地、而不是如原作中那樣偶然地成為“一件事先張揚的謀殺案”的犧牲品,成為愚昧而巨大的毀滅力量的施暴對象。於是,當紅杏(另一個純真、美麗的獻祭品)未曾交出她身為處女的證據時,明光便成了絕無僅有的嫌疑犯、罪人。毋需指控或起拆,愚昧傳統的生存邏輯自身已然完成了它全部審判程序。愚昧終於虐殺了文明,黑暗吞沒了這線細小的光與希望。

然而,在《血色清晨》的意義網路中,對這一“謀殺案”的呈現遠非如此的單純或直露。圓睜著恐怖、困惑、無辜的雙眼倒在利斧下的明光,確乎是愚昧、傳統勢力的犧牲品,但不僅如此。從另一個角度上,明光亦因傳統、愚昧生存方式的解體而喪生。儘管他“命定”地被指認為這一無端悲劇中唯一的罪人,但是,在本文的敘境中,他並非必然將他的血淌盡在那貧瘠的土地上。只是因為一連串相關儀式的未能完成或遭到破壞,明光才會悲慘地死去。影片中遭到破壞的儀式以紅杏的新婚之夜為開端。其中古老的婚俗,因新娘處女的證據亦即丈夫初夜權的印證——白被單上的血跡既告闋如而崩潰。在愚昧的邏輯中這隻能意味著少女的失貞。接下來的儀式是發現實有的或虛構的“姦夫”,而後則是雪恥復仇。退親行為決定必須去雪恥的是新娘的家人。但在傳統的、有效的社會體制中,它只是一場執刀叫罵,然而將被有效而體面地制止。因此這與其說是愚昧、野蠻與殘忍,不如說只是維繫古老生存的一個儀式,一項不無表演色彩的程序,一個因事先張揚而不必發生的謀殺案。充其量它只是一個陋俗,一個其勢洶洶、卻不必血刃的鬧劇。然而,現實社會的變化,傳統文化的解體,權力結構的更迭,再次造成了儀式未能完成。因此李平娃、李狗娃兄弟為了雪恥,只能“真干”,能洗凈恥辱的,只有明光的鮮血。“一件事先張揚的謀殺案”便具有了雙重意義:明光是傳統愚昧文化的獻祭,同時又是傳統社會解體所必需的代價。事實上,這樁“謀殺案”的雙重意義在影片的片頭段落已然清晰地呈現出來;環繞著清晨破敗的古廟——今日的鄉村小學、一個長長的運動鏡頭,依次呈現出這一別具意味的特定空間。似乎是古老文化和現代文明的結合部;然而,儘管喧鬧的孩子們給這古舊的空間添加了幾分活力和動感,但衣衫破舊的小學生仍不可能掩飾古廟(傳統文化的指稱)的衰敗:運動鏡頭滯重而細膩地呈現出無頭的佛像,巨大而殘破的古鐘,已然看不清銘文的石碑,朽壞的殿堂;直到一聲叫喊:“不好了,李老師被殺了!”,孩子們紛紛奔出,這座廢棄的並將自此再次被棄的古廟才更顯出它的荒蕪、破敗。

中國電影《血色清晨》劇照

中國電影《血色清晨》劇照

和原作一樣,影片選取了回溯或曰時空交錯式的敘事結構。但與原作不同,不是一個友人數十年後的追憶,而是慘案發生后立刻開始的刑事案調查。於是,調查員的行動構成了影片中的現實行為線。但事實上,關於這樁案件並不存在著任何謎團或疑點:因為它不僅是事先張揚的,而且是在眾目睽睽下完成的。兇殺確認無疑,兇手確認無疑。於是,調查的重點便轉移為對犯罪動機的確認。而動機同樣昭然若揭:雪恥復仇。事實上,調查的重點圍繞犯罪動機是否真切,即紅杏、明光間是否存有“姦情”。而在對這一懸疑的調查中,創作者成功地組織起一個多義而豐滿的現實鄉村生活畫卷,一幅遠非明媚動人的現實主義景觀。對於影片的敘事而言,這正是一場極為成功而深刻的調查。它所揭示出當然並非隱秘或“姦情”,而是明光悲劇更為深刻的社會成因。事實上,正是諸“證人”的證詞與他們指認明光、紅杏有罪的方式,使《血色清晨》較之 80 年代的同類影片遠為深刻地再現了“文明與愚昧衝突”主題。諸多證詞表明,村子里的人們以或興味盎然、或漠不關心的態度接受了對明光“有罪”的指認,因為他獨有的身份、愛好與稍有差異的生活方式確定了他是村中的異類。而作為本文一個極為有趣的修辭方式,敘事人在查詢證人、確認犯罪動機的大組合段中,進行了聲畫錯位的處理:在多數證人言之鑿鑿的證詞間,出現的是幾不相干的畫面,而這些場景都以聲稱為目擊者的證人之缺席為前提;而與展現真實場景的自然光效不同,呈現證人陳述的場景則在內景、人工光的陰影之中。這與其說是提供並展現證詞,不如說是以聲畫錯位的方式揭示著一種極為深刻而潛在的悲劇衝突;這與其說是一種無恥的偽證,不如說是一類偏見的共識,一次關於愚昧的曝光,某種集體潛意識的呈現。

影片有著一個別具匠心的結局。當這一大悲劇終於“大功告成”:明光喪生利斧之下,紅杏投水身亡,李平娃被處死刑,李狗娃終生監禁,刑事調查員無奈而痛苦地離去之時,他在昔日明光的小學校/古廟前慢下了腳步。失去了孩子們活力的古廟此時更為破敗、空寂,幾個已然失學的孩子在附近徘徊。而兩個陌生人正將一塊嶄新的木牌釘在廟門旁,上面書寫著“靜慧寺國家二級保護文物”。猶如一聲凄婉而哀傷的拖腔,回聲般地暗示著一個悲劇中悲劇:這裡不再是一個雖寒酸無奈、但畢竟生機勃勃的校舍,而是一個死亡文化的遺跡:文物。這是雙重毀滅的印證:詭計多端的歷史之手在撲滅了文化、文明之使的微光的同時,斷裂了一個悠長豐滿的歷史與傳統。文化的文物化,或許也可以名之為一種“進步”,但它同時索求著超值代價。

影片主要展現調查員的查證過程,以一個外來者的視點,緩慢、細膩甚至冗長地展現著謀殺案的前史與後果,直到推出了影片的“高潮戲”:一件事先張揚的謀殺案。在影片的敘事結構中,這已是全然不復懸念的敘事行為;但在這一完整的順時敘事組合段中,全知視點張弛得當地組織起令人窒息而悚然的戲劇張力。這無疑是全片充滿殘酷詩意的華彩樂段。在《血色清晨》中,明光之死是沉滯而又變遷中的社會,坍塌或被改寫的權力、信念體系,以及愚昧的、“無主名、無意識殺人團”共謀的必然。正是在這一段落中,敘事人以不動聲色的冷靜,勾勒著魯迅先生所謂的“麻木的國民靈魂”。敘事人所著力表現的,是村民們的“群像”。是他們如何以典型的“看客”心態,在旁觀、默許甚至慫恿著平娃兄弟對明光的謀殺。高速攝影呈現出的兇殺場景將其中的殘忍、野蠻與荒誕推到了人們所能承受的極限。而在這一鏡頭段落的最後時刻,明光對來的太晚的村長說出了他的“遺言”:“大叔,他們……把我殺……了。”極為精當而別具匠心地,明光的“遺言”是一個陳述句。他在生命的最後時刻,向人們陳述了一個已然發生在他身上的事實。與其說他是在向人們陳述,不如說他是在讓自己相信:因為這一切對他說來,是如此的不可能,如此的荒誕不經、聳人聽聞。他無法相信或明白。他也不再需要相信或明白:在他的語聲斷掉的時刻,他已蜷縮著身軀,倒在自己的鮮血之中,圓睜著一雙無辜、恐怖、要求解答的眼睛。