紅軍旅

德國的一支左翼恐怖主義組織

紅軍派(德語:Rote Armee Fraktion,簡稱RAF),是德國的一支左翼恐怖主義組織,主要由安德列亞斯·巴德、古德倫·安司林、霍爾斯特·馬勒、烏爾麗克·梅茵霍芙等人建立;他們認為自己為一群共產主義的並且以南美洲的反帝國主義游擊隊(如同烏拉圭的國家解放運動組織(Tupamaros)為榜樣。他們犯下34次謀殺案,許多銀行強盜案與爆炸攻擊,主要活動時期自1970年至1998年。在其近30年的活動過程中,造成了34人死亡和無數人受傷。1977年,由於其猖獗的活動,導致了聯邦德國發生了大規模的社會危機,史稱“德意志之秋”。該組織與其他許多左翼恐怖主義組織均有著千絲萬縷的聯繫。

1998年4月22日,該組織宣布解散。

上世紀60年代的聯邦德國學潮

20世紀60年代,西方工業化國家開始經歷“二戰”以後最大的“嬰兒潮”時期(1946-1964年)。這時期出生的德國青年一代,以反叛的方式逐漸爆發,他們走在反對種族歧視主義、婦女解放運動以及反帝國主義的最前線,他們毫無批判地全盤否定西方的民主,以及當時仍在發展的人權觀念。

除此以外,東、西德的戰後“消滅非納粹化”運動的失敗,也使當時的左翼青年感到憤怒。在他們看來,“消滅非納粹化”運動毫無作用可言。更讓他們感到不滿的是,一方面,德國共產黨自1956年起就被非法取締;另一方面,前納粹主義分子仍官居各大政府要職。比如,聯邦德國的第一任總理康拉德·阿登納就任用納粹黨的漢斯·格洛布克作為首相秘書。

當時,美國把原子彈實驗完全轉移到德國,德國人從不知情到極度恐慌;僵化的兩性關係、代際關係、雇傭關係,讓私人空間像公共空間一樣令人窒息。不安和不滿在整個社會發酵,沖在最前面的是年輕人。

他們以列寧、毛澤東、切·格瓦拉為師;以反越戰的美國大學生為師,直接把美國大學生“你殺死了多少人”的口號拷貝到柏林的街頭;套上黑毛衣,塗上白色唇膏,以優雅而頹然的姿勢在指間夾起香煙,以存在主義為師;讀《資本論》、《憤怒的葡萄》;組成各種名目的共產主義小組;把自己的裸照刊登到雜誌的封面上;在社區組織性解放運動……

伊朗國王訪問聯邦德國

1967年6月2日,一個不起眼的外交事件——伊朗國王穆罕默德·禮薩·巴列維訪問西柏林成為德國各地無傷大雅的學生運動向暴力行動轉化的導火索。巴列維王朝是“德國人民的老朋友”。為了平衡蘇聯和英國對伊朗的影響,巴列維王朝建立之初就採取了親德政策,穆罕默德·禮薩·巴列維上台之後,又採取親美政策。敏感的西德青年把伊朗當作德國的一面鏡子:兩個國家都在美國的庇護之下,經濟高速發展和政治腐敗並存。伊朗王室成員和當權者利用特權經營各種企業,大發橫財,在跟外國簽訂合同時,充當中間人,收取巨額傭金;王族成員63人,在瑞士銀行有數十億美元存款。在德國,利用納粹發跡的政客仍然佔據政經要害部門。

用黃金建造廁所,用鑽石鑲嵌馬車的穆罕默德·禮薩·巴列維攜夫人從豪華轎車現身,款款走上西柏林街頭,迎接他們的卻不僅僅是揮舞的小旗,也有戴著尖頂紙帽的抗議者。警察用木棒驅逐抗議者,衝突中,抗議學生班諾歐·諾所格被警察擊中頭部身亡。開槍的警察卡爾·海因茲·庫拉斯在審判中宣布無罪釋放。在漸漸認清國家和警察的殘暴后,許多年輕的德國人對諾所格的死感到十分憤怒,更對政府感到失望。這種失望,逐漸轉化為更多的暴力行動。

有人認為,班諾歐·諾所格是“求死以製造事端”。但前幾年解密的檔案顯示,槍殺班諾歐·諾所格的西德警察卡爾·海因茨·庫拉斯其實是東德卧底。雖然庫拉斯本人不承認受東德指使,但槍擊事件后,東德秘密警察機構便切斷了和他的一切聯繫。

不管班諾歐·諾所格之死是歷史的必然或偶然,都成為西德學生運動向極端行為轉化的導火索。

紅軍旅的成立及其組織的恐怖行動

紅軍旅的成立

烏爾麗克·邁因霍夫

儘管“紅軍旅”將自己標榜為不折不扣的反納粹主義者,但正如英國《泰晤士報》評論的一樣,“他們的偽裝下,其實是另一個赤裸裸的希特勒”。

恐怖的“德國之秋”

到了1977年,“紅軍旅”的恐怖行動達到了高峰。在綁架及殺害僱主聯合會主席施萊爾的那44天,他們製造了讓後人毛骨悚然的“德國之秋”。

這一行動起初是為了逼迫西德政府釋放在押的同夥。1972年,德國法院以多次投放炸彈的罪名將11名“紅軍旅”元老判刑,關押在斯圖加特的斯塔姆海姆監獄。“紅軍旅”第一代核心首領安德列亞斯·巴德爾和古德倫·恩斯林也在關押之列。而另一名核心領袖邁因霍夫,因不堪審問折磨,於1976年在獄中上吊自殺。

儘管作為“紅軍旅”的核心與智囊巴德爾等人在監獄里指揮著武裝鬥爭,但在他們被關押的5年時間裡,外頭的“紅軍旅”中又形成了第二代領導核心。如果說,巴德爾那一代的“紅軍旅”的宗旨是反資本主義,消滅社會不公正現象,消除納粹給德國帶來的陰影的話,那麼,在1977年秋天之後,“紅軍旅”的所作所為與他們的初衷相差甚遠。他們的目的,僅是解救同夥而已。為此,他們願意不擇手段。

1977年9月5日,當時的西德電視新聞是這麼記錄的:“這條公路上發生了一件非常可怕的事情。兩輛賓士被槍打成篩子狀。車旁邊停放了四具屍體。屍體被布遮蓋著,看不見死者的面部。”這一天,“紅軍旅”襲擊了僱主聯合會主席施萊爾的車隊。施萊爾的4名隨從當場斃命,施萊爾也被綁架。

對於“紅軍旅”來說,施萊爾是再合適不過的頭號綁架對象了:他利用國家社會黨發跡,在當時的聯邦德國屬於最有權勢的大老闆之一。

雖然人質在“紅軍旅”手中,但西德政府對這種訛詐並沒作太多理會。當時的西德總理施密特擔心,一旦釋放這些恐怖分子,他們就會組織新的恐怖行動。他在人質被綁架4個小時之後發表了電視講話:“綁架者肯定會聽到我的講話。他們也許正沉浸在勝利的喜悅當中,但他們不要抱什麼幻想。恐怖主義是沒有前途的。”

隨後的44天中,西德全國宣布進入緊急狀態。西德首都波恩的大街上,隨處可見裝甲車行駛,所有政府部門都圍上了鐵絲網,聯邦刑偵局也採取了史無前例的通緝行動:他們搜查了幾千戶住宅。如果家裡沒有人,警察就破門而入。警察們不僅散發了幾百萬份有被通緝者照片的傳單,還公開了犯罪嫌疑人的聲音。議會也以從未有過的速度頒布了一項法律:禁止“紅軍旅”囚犯之間發生任何接觸,也不允許他們與自己的律師交談。因為在政府看來,所有的恐怖活動都由這些在押的“紅軍旅”首領策劃。

就在警察幾乎抓到了綁架者的時候,“紅軍旅”給西德政府寄去了施萊爾的錄音帶。在這卷錄音帶里,施萊爾聲音沙啞:“我在目前的處境下要問一下,到底還要發生什麼事情才能促使聯邦政府下決心呢?我已經被恐怖分子關押了5個多星期。”

隨後,西德各大報紙上都刊登了“紅軍旅”為施萊爾拍的“催人淚下的照片”:他頭髮蓬亂,一臉倦容。手裡還拿著一塊牌子:“紅軍旅”的俘虜。

那邊廂,“紅軍旅”的國際同夥們為了響應他們的行動,也給西德政府施加了巨大壓力。1977年10月13日,4名巴勒斯坦恐怖分子劫持了德國漢莎公司的蘭茨胡特號飛機,機上載有87名乘客。恐怖分子打死了機長,並威脅說如果不釋放關押在斯塔姆海姆的“紅軍旅”人物,他們就要處死人質。飛機降落在索馬利亞首都摩加迪沙,這就是轟動世界的“摩加迪沙機場劫機事件”。

5天後,西德政府終於下定決心。一支西德特種部隊“邊防軍第9大隊”成功衝進了飛機,制伏了恐怖分子。幾個小時之後,這一消息上了廣播:“被恐怖分子綁架的86名人質被解救。聯邦內政部發言人證實了這一消息。”

當晚,徹底失望的巴德爾和拉斯沛雙雙在牢房裡用手槍自殺,女恐怖分子恩斯林也用電線懸在鐵窗上自盡。

一天之後,人們在一輛汽車的尾廂里發現了施萊爾的屍體,他被人從後腦打了一槍。“德國之秋”結束了,巴德爾等人的自殺也標誌著“紅軍旅”走向衰落。儘管在隨後的十幾年,第二第三代的“紅軍旅”仍斷斷續續地進行著活動,但早已沒了當時的聲勢。

1998年8月20日,在德國科隆的路透社公開發表了“紅軍旅”長達8頁的自行解散報道:“28年前,也就是1970年5月14日,‘紅軍旅’在解放行動中組成,今天,我們終止這項計劃,‘城市游擊隊’從此成為歷史。”報道還在結尾引用了羅莎·盧森堡的一段話:“革命說:我曾在、我存在、我依然如此。”

神秘消失的屍體

4名在監獄自殺的“紅軍旅”領袖,巴德爾、邁因霍夫、拉斯沛和恩斯林,他們的屍體並沒有得到完整的保存,而是被當局保存起來,用於科學研究。儘管,按照法律,未經當事人生前允許摘取器官是違法的。

據傳,科研人員對這些人的“殺人如麻”難以置信,很想知道殺人狂的大腦結構到底與平常人有何不同,進行過多次試驗。比如,將邁因霍夫的大腦與另一個連環殺人犯的大腦進行比較。

據德國《明鏡周刊》的報道,除了邁因霍夫的女兒經過爭取后,獲得當局批准,取回母親的大腦安葬外,其餘的大腦全部失蹤。負責對這批大腦進行研究的德國戴賓根大學神經病研究所所長邁耶曼說,他捉摸不透大腦為何失蹤。這一系列有關大腦的研究,可以反映德國當局對這些革命劊子手所抱有的一種近乎病態的痴迷。BBC還曾報道,一組醫學人員在未經當局同意的情況下製作了一個巴德爾的面具。

不管怎麼樣,很少有人知道,當時政府到底對這些屍體做過什麼,這一直是德國的一個謎。德國油畫家還以邁因霍夫的死為主題,做了15幅寫實主義風格的灰泥浮雕畫,引起很大反響。

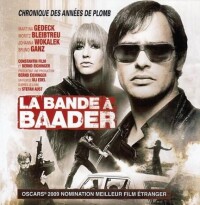

電影《巴德爾和邁因霍夫》

《巴德爾和邁因霍夫》海報

導演:烏利·艾德

主演:莫里茲·布雷多馬

蒂娜·戈黛特

喬娜·沃卡萊克

類型:動作/犯罪/歷史/傳記/劇情

片長:150min|Germany:180min(approx.)(TVversion)

分級:USA:R

對白語言:德語/英語/法語/瑞典語

上映日期:2008年9月25日 德國

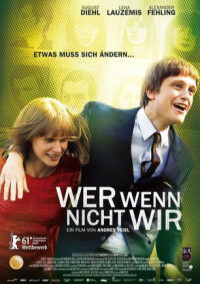

電影《捨我其誰》

《捨我其誰》海報

導演: Andres Veiel

編劇: Andres Veiel

主演: 奧古斯特·迪赫 / Lena Lauzemis / 亞歷山大·斐林

類型:歷史

國家/地區: 德國

語言: 德語

上映日期:2011-03-10(德國)

片長:124分鐘

又名: 舍愛其誰(台) / 除了我們還有誰 / If Not Us, Who?(英)