澄潭古街

澄潭古街

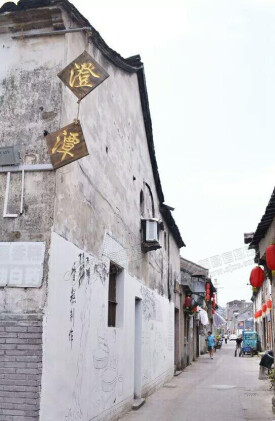

澄潭古街,位於新昌縣澄潭鎮,是南北走向的一條街,從澄潭大橋西端入口,向南偏西延伸,到鎮政府新建的鳳山街,長約1000米,寬只有三四米。澄潭古街屬於特色街巷,距今已有1500多年的歷史。

進入古街,我們可以看到兩處古建築物——長春庵和武廟。武廟,供奉忠義無雙的關羽關雲長,原廟在抗日戰爭時期被日軍炸毀,現已由老街居民集資重新修建,為紅牆黃瓦的兩進廟宇。

目錄

南宋時古街已初現規模 澄潭原名長潭,南朝·梁時始有人居住。始居者名王超之,字世昌,武舉狀元,梁天監時(503—519)官武毅將軍。超之本是王羲之五代孫,因王導五代孫國寶無子,超之出繼作國寶兒子。超之幼時隨父居剡,出遊長潭,見此處山水秀麗,遂定居於此,改長潭名槐潭,死後葬西山(今存西山庵遺址)。超之子遜之,官居臨海太守,父死後,亦在澄潭築室置產,子孫遂家於此,王氏遂繁衍成新昌望族。

澄潭原名長潭,南朝·梁時始有人居住。始居者名王超之,字世昌,武舉狀元,梁天監時(503—519)官武毅將軍。超之本是王羲之五代孫,因王導五代孫國寶無子,超之出繼作國寶兒子。超之幼時隨父居剡,出遊長潭,見此處山水秀麗,遂定居於此,改長潭名槐潭,死後葬西山(今存西山庵遺址)。超之子遜之,官居臨海太守,父死後,亦在澄潭築室置產,子孫遂家於此,王氏遂繁衍成新昌望族。

澄潭古街

澄潭街道形成時期在南宋。《梅山王氏宗譜》中有一篇《長潭當年遺跡序》中提到:“我祖自梁武毅將軍卜居槐潭,積德宏深。幸平章公與叔侍郎公、季弟提舉華甫公、從弟端明殿大學士祖洽公,俱登甲第,創置花園,購松花石、列假山以娛雙親;築品塘亭於其間,借義而名之曰一品堂;建流觴曲水以迎賓客……又於槐潭橫植兩街,甃以石板,上自前王廟,下抵古銅廟側,以大壯觀,以利往來。”

《宗譜》還記載了王氏家族宅居的具體方位:“武毅府基坐中西段,並井在內,側有馬槽園;侍郎府基坐下段街,東近蓮塘;兄弟二殿元府基,兄坐中段街東,弟府基坐十都安溪;水口平章府基,坐街西,近武毅基鄰。”根據這段記載,作具體考證如下:

“武毅府基坐中西段。”即南朝梁代(武毅將軍)王超之初建澄譚村落的始居地址。此處包括有水井,側有馬槽園。

“侍郎府基坐下段街,東近蓮塘。”侍郎即指王夢龍(1161—1241),王導二十二世孫。夢龍字慶翔,號龜潭,慶元元年(1195)登鄒應龍榜進士,初授天台尉、辟京西法官,嘉定三年(1210)龍游知縣,十年除大理寺丞,十四年知溫州,後知婺州。紹定元年(1228)除司農卿,同年擢戶部侍郎,后三年遷吏部侍郎。淳熙元年(1241)以疾致仕,十一月卒,特賜正議大夫,會稽開國伯。卜葬剡縣禮義鄉,此墓在“文革”期間被發現,原嵊縣文管會曾作清理,墓室宏大,因限於經費作罷。

“兄弟二殿元府基”,二殿元指王爚兩個兒子。長子王摫,字仲弓,號韋軒,淳祐七年(1247)進士,授秀水縣令,至江陰知府。幼子王榘,官廣德知府。兄王摫府基坐中街東,弟王榘家居安溪村。

“水口平章府基,坐街西”,平章指王爚(1199—1275)。王爚字伯晦,又字仲潛,號修齋,嘉定十三年(1220)劉渭榜進士。初授仙居尉,歷常熟縣令,滁州、瑞州知府。寶祐元年(1253)除司農卿,同年六月兼權兵部侍郎。開慶元年(1259)授集英殿修撰,權吏部侍郎。景定元年(1260)同修國史,兼太子左庶子。二年遷禮部尚書,權吏部尚書,加龍圖閣學士,繼知府,淮浙發運使。五年,進端明殿學士。咸淳元年(1265)同知樞密院兼權參知政事。二年拜參知政事,十年任右丞相兼樞密使,三月進平章軍國重事。張世傑兵敗,自請求免。同年十月卒,葬上虞小江葛仙鄉。“平章府基坐街西,近武毅基鄰。”說明兩府基相距不遠。

清至民國時期形成的街道延續至今

現今的澄潭古街為清至民國時期形成,與原街道形象不盡相似。而今殘存的這段老街,依然風貌古樸,保存完好。此街南北走向,從澄潭大橋西端入口,向南偏西延伸,到新建的鳳山街口,長約1000餘米,寬只3-4米。兩旁屋舍基本上是磚木結構的二層樓房,耀眼的白牆黑瓦,雕花的高閣長窗,剝落的油漆大台門,高聳的防火馬頭牆,門前裝飾著精巧的斗拱雀替,牆上鑲嵌著鏤空的青石窗框,街中心還有座別具一格、三面凌空的護欄看樓。整條街道形成一幅古樸莊嚴的長卷。鱗次櫛比的房舍中,店鋪與民居雜處,人物來來往往,熙熙攘攘,親朋呼喚聲和貨物叫賣聲時相交融,鄉音親切,真是小鎮風情,太平景象,怡然自樂。街道與兩旁建築總面積約4萬5千平方米左右。

澄潭古街多為清至民初的建築。有前清康乾盛世的祠堂古廟,亦有太平天國之後建造的四合大院。而少數已經改建或新建的鋼骨水泥民宅,在古樸的風情長卷畫廊中卻添上了不和諧的筆調。街道地面原為石板路和蛋石路,現只少數地段仍保留原貌,多半已改澆水泥。據傳石板路為宋末宰相王爚所建,下設排水溝渠;那麼,此街布局形成已有千年的歷史了。古街入口處建有武廟和文昌閣,迄今尚存,只是興衰沿革已難查考。

東西走向的條條小巷與主街相交。小巷入口處有地名標牌:王家巷、朱家巷、陳家巷、烏井巷、米行巷、糠行巷、豬行巷、酒坊巷……地名由來已久,當與主街及村居同步形成。其實,小巷地名中包含著發人思索的歷史信息。不少小巷以姓氏命名,已形成眾姓雜居情況。姓氏分佈地段和人口數量上已看不出誰佔據明顯優勢的狀況,這說明此地已脫離較原始的聚族而居的形態,封建宗法社會的痕迹已經逐漸淡化了,這當然是商品經濟發展的結果。商品交換孕育著市場,促進人口流動,使簡樸自足的農業社會形態逐步改觀。米行、豬行、酒行等地名展示著過去的市場行業分佈痕迹。市場發展有其自身的邏輯,古代早期的草市和墟市類似現有廟會集市,在交通要道空場上臨時設攤搭棚,定期聚會,交易完畢,各自退散,草市為墟。而澄潭的古街巷已形成相對穩定的行市布局,並非草市墟市,已達到封建社會後期城鎮集市的規模和水平。總之,澄潭古街,歷史悠久,發育品位較高,蓋可斷言,在新昌各鄉鎮中,尚未發現可與之相頡頏者。1997年《亂世兄弟》拍攝時曾選作場景,這也從側面肯定了澄潭古街存在的價值。

古街背山面水。附近山麓有西山庵遺址,庵屋數椽尚在,牆基中可發現六朝磚瓦。相傳王氏家族曾在此建古寺,規模恢宏,似屬可信。今波光雲影的西花園水庫附件一帶即是王氏原西花園所在。臨溪還有東花園遺址(今澄潭鎮荷塘路附近一帶),傳為丞相王爚辭官返鄉取娛親老所築,內有松花石、曲水流觴等景點,現已成一片荒灘矣。王爚用松花石點綴亭園景觀,開了新昌的先河,天台車若水有《松花石記》傳世。

澄潭有此古街,實天時、地利、人和共同促成。剡溪四源,澄潭江是其主要源流,從磐安發源流經鏡嶺、左於,至澄潭又匯入蒼岩溪。澄潭位於兩溪交匯的河谷盆地上,溪山瑰麗,沃野平環。古代生態良好,風光遠勝今貌。唐詩詠唱,引人入勝:“波濤漫撼長潭月,楊柳斜牽一岸風(方干)”;“隔窗棲白鶴,似與鏡湖鄰(盧綸)。”《王氏宗譜》收錄宋大學士王祖洽詩,澄潭不啻世外桃源:“卜築槐潭遠市朝,個中風景最堪描。溪雲帶雨來茆屋,澗水浮花出石橋。綠遍汀州牛腹肥,青歸麥隴雉聲嬌。東鄰西舍多相似,半是漁人半是樵”。“水繞孤村竹繞牆,儼然風景類柴桑。車乘白雪絲盈軸,銍刈黃雲稻滿場。幾樹依舊楓葉赤,一籬寒雨菊花黃。東鄰畫鼓西鄰笛,共慶豐年樂有場。”

澄潭古稱豐樂鄉,良有以也。在百里岩疆、地瘠民貧的新昌,此處堪稱樂土。但歷史悠久、人文薈萃的澄潭,近代卻相對落後了。

讓古街在保護和開發中延伸

澄潭古街既有必要予以保護,如何保護呢?筆者認為保護澄潭古街,重點似應堅持三條:一是展現歷史的真實性,二是凸現風貌的完整性,三是體現生活的延續性。儘可能的保護真實的歷史遺存,保留整體的環境風貌,保持原有的生活氣息。

澄潭古街的保護,擬採取重點保護,合理保留,局部改造,普遍改善。即對列入文保單位(或文保點)的歷史遺產要進行重點保護;對富有新昌西鄉特色和較為典型的台門街坊要合理保留;對影響街區風貌的不協調建築和各類管線要進行改建改造;通過增設基礎設施實現街區居民生活水平的普遍改善。

總之,澄潭在新昌歷史和地域文明發展中有其重要意義和價值,一條古街是留給我們有待發掘研究的豐富遺產。倘與穿岩十九峰國家級風景名勝區配套開發,突出生態環境的改良,保留整治好這條古街,發展有地方特色的工藝、飲食、服務行業,繁榮第三產業,前景當十分可觀。