銀大眼鯧

銀大眼鯧

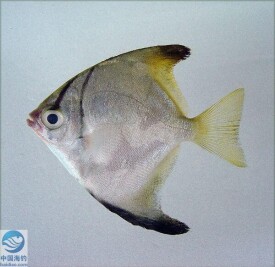

銀大眼鯧(學名:Monodactylus argenteus)為輻鰭魚綱鱸形目銀鱗鯧科大眼鯧屬的魚類,俗名銀鯧、龍黃。本魚生活於熱帶地區,常見於河口、紅樹林、內灣等沙泥底質區域,對鹽度變化的忍受力極佳,具領域性,屬肉食性,以浮遊動物及小型甲殼類為食。銀鱗鯧是體型小,不具食用價值,但銀白的體色為人們所喜愛,水族人士俗稱它為銀鯧,可用淡水來馴養它,是水族館的常客,在台灣未污染的河川中,偶爾還可發現它閃耀的身影。

中文名:銀大眼鯧

俗名:金鯧、銀鯧

體高且極側扁。口中型;上頜可伸縮;上下頜具小錐狀齒帶;主上頜骨裸露,無副上頜骨,枕骨上有強大的突起棱骨。前鰓蓋骨具鋸齒緣,具弧形側線。體被易落的小櫛鱗或圓鱗,鱗片擴展至奇鰭上,頰部及鰓蓋亦被鱗。具單一背鰭及臀鰭,背鰭及臀鰭上的硬棘退化,通常覆於皮膚或鱗片之下,其後軟條延長呈鐮刀狀;胸鰭圓形;尾鰭略凹入;稚魚具腹鰭,但成魚的腹鰭退化或消失。脊椎骨9-10+14。成魚呈銀色,只有在背鰭和臀鰭的末稍顏色較暗,尾鰭淡色或偏黃;稚魚呈銀灰色,頭部並有兩條橫越頭部的暗帶。

屬於暖水性的小型魚類,為群集性的魚種,喜歡大群遊動於岩礁或港灣邊的水層,對水質適應性極強,常游入河川下游,既可在淡水中生活,也可在淤泥性的沿岸活動,用絨毛狀的牙齒濾食水中的浮遊動物為主要食物。

分佈於印度-西太平洋區,西起紅海、非洲東岸,東至薩摩亞,北至琉球,南至新加勒多尼亞。印度洋非洲東岸至太平洋中部諸島以及中國南海、台灣海峽等海域,多見於近岸地帶以及常活動於岩石或珊瑚礁中。該物種的模式產地在印度。

本魚體極側扁,略呈菱形,眼大,吻尖。鱗片細小,魚體為銀白色,幼魚顏色較鮮艷,除尾鰭外各鰭為橙黃色具黑緣,且頭部具2條黑色細橫帶,成魚較不明顯,尾鰭截形,背鰭硬棘7-8枚;背鰭軟條27-31枚;臀鰭硬棘3枚;臀鰭軟條27-32枚,體長可達27厘米。生態本魚生活於熱帶地區,常見於河口、紅樹林、內灣等沙泥底質區域,對鹽度變化的忍受力極佳,具領域性,屬肉食性,以浮遊動物及小型甲殼類為食。

可食用,但多做為觀賞魚。

界:動物界 Animalia

門:脊索動物門 Chordata

綱:輻鰭魚綱 Actinopterygii

目:鱸形目 Perciformes

亞目:鱸亞目Percoidei

科:銀鱗鯧科Monodactylidae

屬:大眼鯧屬 Monodactylus

種:銀大眼鯧 M. argenteus

二名法

Monodactylus argenteus

(Linnaeus, 1758)

異名

Chaetodon argenteus,Linnaeus, 1758

Monodachtylus argenteus,Linnaeus, 1758

Monodactylus argentues,Linnaeus, 1758

Psettus argenteus,Linnaeus, 1758

Psettus rhombeus,Forsskål, 1775