共找到31條詞條名為慈雲寺的結果 展開

慈雲寺

四川省金堂縣慈雲寺

慈雲徠寺位於成都平原東北部雲頂山,是中國唐代十大名寺,距今1800多年歷史,原名天宮寺,天寶年間,由唐玄宗改名為慈雲寺。

慈雲寺,中國唐代十大名寺,距今1800多年歷史,原名天宮寺。漢恆帝年間安息國(如今伊朗)太子經過三世輪迴為安世高法師在此閉關修行,安世高法師與達摩祖師並列是中國佛教史上最著名的海外高僧。章武元年,劉禪敕命再次修建,並取名天宮寺。天寶年間,由唐玄宗改名為慈雲寺。國民革命時期,慈雲寺曾經是全國最著名的佛學院,寺中曾藏有乾隆皇帝、南宋詩人陸遊、蘇東坡、黃庭堅、畫聖吳道子、張大千、趙朴初、啟功、流沙河等名家親筆題字與畫作。

慈雲寺地處成都平原東北部雲頂山,剛巧位於神秘的北緯30°區域,北緯30°29´10"~30°57´41"之間。雲頂山位於四川省金堂縣境內龍泉山脈中段,雲頂山風景區包括大小雲頂山、韓灘古渡、沱江金堂小三峽、九龍灘、三學寺、炮台山、天星洞等,面積為67平方公里。

慈雲寺是唐朝天寶年間的名稱,最早叫天宮寺。創建該寺的是一位叫世高法師外國人,曾是安息國(如今伊朗)太子經過輪迴為安世高法師。在佛教向東傳播的過程中,安世高法師與達摩祖師並列是中國佛教史上最著名的海外高僧。

章武元年,劉備將劉禪送到雲頂山學習佛法,音樂和文學,並敕命修建寺廟,因而有了天宮寺,也就是今天的慈雲寺。

慈雲寺歷代增修改建,名字也幾經改變。魏文帝朝,邵碩長老重建山寺改名為清修寺。唐高祖初年,改名為古天宮寺。唐玄宗幸蜀,賜王頭陀姓李,改名雲頂山慈雲寺,寺廟僧侶高達3000人,乃唐代十大寺廟之一。至宋高宗敕賜寺為祥符禪院。元世祖賜蜀僧元一主講祥符院,改名護國朝天寺。明改慈雲禪院,明末清初毀於兵燹。清康熙七年(1668)由僧竺意重修。乾隆年間(1736~1795)又經祥芳增修。嘉慶年間(1796~1820)改建山門,光緒十二年(1886)新建羅漢堂,規模達到十殿、四樓、三堂、二園一坊及四房。

國民革命時期,慈雲寺曾經是全國著名的佛學院,國民黨行政院院長任佛學院院長。

改革開放后,宗教政策得到落實,雲頂山也因此恢復為禪林凈地,經過全寺僧眾不斷努力發展,也就有了今天我們所看到香火旺盛的慈雲寺,現任住持為佛教高僧釋普空法師。

在佛教傳入中國的最早階段,世高法師是做出了巨大貢獻的。在佛教向東傳播的過程中,世高法師的地位和作用絲毫不亞於後來的達摩祖師。

世高法師是古代安息國國王的長子。姓安名清,字世高。此人聰慧異常,學問很高,通曉64種音梵文字。

大約在漢恆帝年間,世高法師來到雲頂山,結庵修行,翻譯佛經,出法教誨。由於他的名氣很大,連剛剛上任的皇帝劉備也把自己的兒子劉禪送來雲頂山學習。章武元年,劉禪來到雲頂山學習佛法,音樂和文字。劉備見其進步很大,就大興土木敕建了天宮寺。因此,慈雲寺能夠修建也是因為世高法師的原因。

釋普空法師,著名佛教高僧,中國唯一精通儒釋道三教教義,並受三教戒律的佛教高僧,曾遊學在新加坡、緬甸等地弘揚佛法。釋普空法師1971年師從陳毅和學習道家文化,對道家文化頗有研究。1979年開始學習儒家文化,對儒家文化倡導血親人倫、現世事功、修身存養、道德理性有自己獨到的見解。1984年2月初6於四川省金堂縣雲頂山慈雲寺披剃出家。得法於妙庄禪師,而後至今一直於慈雲寺修行。釋普空為禪宗臨濟正宗傳人,曹洞正宗傳人,雲頂山慈雲寺住持,現任金堂縣政協常委,成都市佛教協會理事。

釋普空法師,佛學造詣頗深,多年來一直研習佛教文化,從未間斷。他精通禪理,品行高尚,尊重生命,平易近人,待人待物和藹可親。他一向秉持“普度眾生,與人為善,從容淡然,笑對人生”的生活態度,為前往寺廟朝拜的人指點迷津,答疑解惑,談笑風生中將人生哲理,面對生活的態度傳遞給每一個人,幫助了許多人解決困惑。他一直致力於佛教文化的推動與傳播,為推動佛教事業的發展壯大,做出了很大貢獻。

釋普空法師除了對佛學頗有研究以外,對道教文化也有一番建樹。因其鑽研過多年的道家文化,使得他對命理和風水堪輿也深入精通,常有社會各界人士慕名而來,其中不乏政界與商界名人。

慈雲寺一共有十殿、四樓、三堂、二園一坊及四房。中軸線上依次有天宮殿(即山門)、哼哈殿、七佛坊、天王殿、觀音殿、大雄寶殿、聖宮殿、藏經樓、祖師殿;左軸線上依次有並列的送子殿和關聖殿以及鼓樓、羅漢堂、西花園、祖堂;右軸線上依次有文殊樓、鐘樓、五觀堂、東花園。另外還有後房、馬房、書房、涅槃房,建築面積1萬平方米以上。僧眾最多時三千餘人,香火鼎盛,是川西馳名的古剎叢林之一。民間即有“上朝雲頂,下朝寶頂”之說。“文化大革命”期間,佛像均被破壞,部分殿宇被拆除,廟址改作別用。中共十一屆三中全會後,政府出資遷移了佔用單位,恢復佛事活動,目前有建築面積5494平方米,為川內著名古建築群。

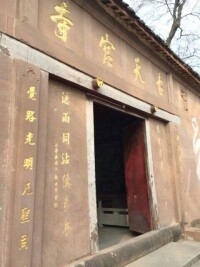

天宮殿為石木結構,門首有“古天宮寺”刻石,兩旁牡丹、菊花寶瓶浮雕以及“龍、虎”兩大字基本完好。殿為懸山式頂。面寬3間13.1米,前後檐柱均有石刻楹聯。

殿堂

左軸線上最前面是據傳為張僧繇繪畫洗墨的“瑩碧池”,池后即送子殿及關聖殿,均為石木結構硬山式頂,前檐柱有深雕彩繪滾龍抱柱,柱礎鐫刻紋飾,次間柱、壁上有彩繪浮雕,全殿面寬3間13米,通高6.1米。

祖堂為懸山式頂雙排石木結構建築,前排面寬7間,後排面寬5間,均長22.3米,為該寺供奉歷代祖師之所,後排檐柱上均有刻石楹聯。

羅漢堂為“田”字形封閉式石木結構建築,四周迴廊面寬均為8間34米,中間“十”字形部分,四面面寬均為5間19.85米,通高6.1米,正中還有一傘形藻井。此堂原有五百羅漢,1988年開始由寺僧集資塑像復原。

右軸線上鐘樓之後為五觀堂,1986年新建,左右兩排是對稱磚木結構,半圓式門窗,面寬5間20米,為寺僧炊事及食堂用房。

慈雲寺現存4塊較重要碑刻:

碑群

《波羅密多心經碑》在前碑左側,為摩崖開龕刻制,龕高1.26米,寬0.98米,深0.15米,龕底為碑座,刻有俯蓮瓣紋,碑高0.7米,寬0.41米,底部刻有蓮花及纏枝花邊,碑面鐫刻《波羅密多心經》楷書經文,共14行,每行21字。

明代《重建天宮禪寺碑記》位於慈雲寺大雄寶殿左側,明成化十年(1474)立石,清乾隆二十八年(1763)重刻。通高3.2米,寬1.24米,厚0.21米,碑帽半圓形,刻雙龍紋,碑身左側刻龍紋及寶相花、吉祥物等。上有篆文碑額,中為楷書碑文,27行,每行60字。明刑部尚書金堂人杜銘撰文,主要記述了雲頂山景物及寺廟沿革,以及寺僧行安重修該寺之經過。

清代《慈雲寺高僧列傳碑》現存慈雲寺大雄寶殿與五觀堂中間,清同治七年(1868)立石,系3塊碑石刻成,每塊碑石通高3.05米,寬1.07米,厚0.14米;楷書文字21行,每行57字。四周用木框嵌為一體。石碑四邊均無紋飾,碑文簡煉通暢,字體端正秀麗,碑刻保存亦較完好。

佛教文化之精華在於理性:教化人民,啟悟智慧,端正思想行為,循因果律之當然,達於自我人格的完成。為我國優良道德觀念之形成貢獻巨大。慈雲寺位據群峰之首,雲擁嵐繞,靈氣沖霄。創建於我國佛教傳入中國之早期,成為成都地區曹洞宗重要基地。將弘揚佛法列為己任,不爭名逐利,以慈悲為懷。不貪嗔痴唔,應愛國揚善。與人為善,普度眾生。

《自小雲頂上雲頂寺》陸遊

素衣雖成緇,不為京路塵。躍馬上雲頂,欲呼飛仙人。

飛仙不可呼,野僧意甚真。煎茶清樾下,童子拾墜薪。

我少本疏放,一出但坐貧。縛褲屬櫜鞬,哀哉水雲身。

此地雖暫寓,失喜忘呻吟。故溪歸去來,歲晚思鱸蒓。

《游金堂雲頂山遇雨》于右任

楠生石合見精誠,五百年間願竟成。

眾口流傳唐故事,山腰磨滅宋題名。

林泉如意難逃隱,雷雨連宵正放晴。

明月不來亦何憾,大雲頂上看雲行。

慈雲寺位於風景秀麗,有“雲頂晴嵐”之稱的雲頂山。寺廟周邊風景如畫,聞名遐邇。

景區

小雲頂山距大雲頂山2.5公里,山峰瘦削,全山共有110多種樹木,林蔭蔽日,滿山皆綠。金堂小三峽系沱江切斷龍泉山脈形成,峽長10公里,山高谷深,江水奔騰出峽,氣勢磅礴壯觀。

梭羅樹是一種稀有古樹,被稱為植物活化石。在慈雲寺的原藏經閣(現微波站機房)後面,其中有數株梭羅,有的在牆外,有的在牆內,而有兩株不管石牆如何阻隔,仍然相互纏繞,如同難捨難分的熱戀情侶。時常有戀人在這兩株梭羅面前雙手合十頂禮膜拜,寓意其熱戀終身,永不分離。

在大雄寶殿的後面,有兩株千年銀杏拔地而起,胸徑三圈,是名副其實的參天古樹。這兩株銀杏於南宋種植,一株為雄,一株為雌。頗有靈氣,他們已在雲頂山屹立千年,也可以說是恩愛千年,如今仍然彼此依偎。時常有夫妻前來朝拜,祈求婚姻美滿,寓意著白頭偕老,恩愛一生。有人說很靈驗。

七佛坊建於乾隆26年,石質四柱三門三層門樓式建築。雙面浮雕、透雕、圓雕佛像、花卉、禽鳥、走獸、殿宇,各種紋飾圖案。是川西地區現存最完好的文物藝術價值最高的石碑坊。

七佛坊其中有一整石鏤空的鳥籠,能夠周轉自如,最為奇特的是在群鳥出沒的地方卻無鳥窩鳥糞,故又稱為“無塵坊”,觀賞“無塵坊”還可以品嘗到“無垢水”。“無垢水”在煮沸過後沒有塵垢,回味甘甜,經久飲用可以防止結石,對人體十分有益。

金堂縣位於成都平原東部。川中丘陵西緣,居我國亞熱帶季風氣候區中部。氣溫溫和,四季分明,寒暖適中。而雲頂山因為北高南低的得天獨厚的地理條件,加之山中植被茂密從而調節氣候,使它冬無嚴寒夏無酷暑。因此一年四季都適合前往觀光。

雲頂山交通很方便,從成都出發,可以乘坐大巴,也可以自駕車。

可在城北客運中心或金沙汽車站乘班車到達金堂縣,再轉乘至雲頂山專線車,或由趙鎮碼頭乘船沿沱江而下至雲頂山腳。

自駕線路1:出三環路龍潭寺立交,走成金(堂)青(白江)快速通道,到達金堂后,向淮口方向沿沱江行駛大約半小時即可到達雲頂山路口,然後沿小路上山,即可到達雲頂山。

自駕線路2:沿成南高速,到淮口下,向金堂縣城方向行駛大約十分鐘即可到達雲頂山路口,沿小路上山即可到達。

1、沿左右兩側而入,不可行走正中央,以示恭敬。若靠門左側行,則先以左腳入,右側行則右腳先入。

2、於殿內不可談世俗言語,更不可大聲喧嘩,除聽經聞法,全體禪坐外,不可坐於殿內,即使討論佛法,亦不可高聲言笑。

3、於佛殿內,不得支腳、倚壁、靠桌、托顎、叉腰站,更不可笠杖倚壁而立或涕唾污穢等,坐時不可箕坐。站立時應放掌或合掌站直,以示恭敬。

4、寺中的鐘鼓不可亂敲,袈裟,海清等物不可亂用。

5、唯有誦經、禮佛、打掃、添油香時方可進入,不可以佛殿為通道,任意穿梭遊走。

世高法師在雲頂山教授漢后帝

很多人都知道雲頂山的這座寺廟叫慈雲寺,慈雲寺是唐朝天寶年間的名稱。慈雲寺最早叫天宮寺,創建天宮寺的是一個外國人,名叫世高法師。這個世高法師大有來頭。

世高法師是古代安息國國王的長子,姓安名清,字世高。這個人聰慧異常,學問很高,通曉64種音梵文字。

那麼安息國又在哪裡呢?

安息,西方叫作“帕提亞”,是伊朗高原的古代國家,中國史籍稱“安息”、“安息國”;作為國家存在的時間大約為公元前248年—224年,由於安息國是阿爾薩克斯王在公元前250年左右所建,所以也稱作阿爾薩克斯王朝。

安息國的地理位置,正好位於古代東西貿易交通的要道上,與漢朝的貿易非常頻繁。當時中國的絲綢要輸入歐洲,必須經過印度和安息。除了貿易之外,安息也是四方國情交換的要衝,因此,安息就成了思想和文化交流的媒介。

安息國本來流行祆教,即拜火教,但因為領土深入印度西北,和印度內地有密切的經濟往來,大約在大月氏貴霜王朝建立的時候,安息國人也開始信仰佛教。安息國主要流行小乘佛教。安清,安世高就生活在貿易發達、宗教流行的古代安息國。世高本來是王位繼承人,但是他把王位讓給他的叔父,自己放棄萬里江山,出家當了和尚,遍游各國。

有這麼一個故事,說世高法師是累世修持的高僧。有一世為安息國太子,但他舍離五欲,出家修道,得宿命通。知曉前世欠人命債,其債主在中國。於是航海而來,到達洛陽。走到曠野無人之處,忽然看見對面來了一個少年,身佩鋼刀,遠遠看見法師,就怒氣沖沖,走近身來,一聲不吭,拔刀就砍,蹦冬一聲,法師倒地。法師死後,那靈魂立即飛回安息國投胎,又為太子。長大后又發心出家,依然有宿命通。知曉前世到洛陽酬還命債,還有命債沒有還清,債主亦在洛陽。於是重來,找到前生殺他的人,到他家中借宿。吃晚飯的時候,法師問他,你認識我嗎?那人說你一個外國人,我哪認識。法師又說,我就是某年某月某日,你在某曠野之中所殺的和尚。那人一聽大驚,以為當年的事情,沒有第三者知曉,這個和尚肯定是來索命的鬼魂,拔腿就跑。法師說你不要怕,我不是鬼,當年我被你殺死之後,魂魄又回到安息投胎。這次重來洛陽,是要償還另一條命債。我明天將要被人打死,死了之後命債就清了。所以特來相求:請你明天為我作證傳我遺囑,說是我應該還他命債,請官府不必治誤殺者之罪。說完各自安睡。第二天兩人一起上街,法師在前,那人在後。行走中,看見前面有一個鄉下人挑了一擔柴,突然前頭的柴捆子砰一聲從扁擔上滑了下去,扁擔就向後翻敲過來,正好打在法師的腦袋上,立即斃命。街坊鄰居一看出了人命,立即將那個賣柴的扭送到官府,問明定罪。那人見其事情,與頭天晚上法師說的一模一樣,於是將法師的遺囑傳達給官府,請求不要治罪,以免命債永遠都還不完。於是官府就把賣柴的人放了。這個法師的靈魂又回到安息國,第三世投胎又為太子,長大后再出家修行,就是世高法師。

東漢末年世高法師來到洛陽,翻譯佛經29部共176卷。漢靈帝3年,世高法師順江來到廬山的一座廟裡。裡面有一條巨蟒已經修鍊成仙,而且喜歡做好事,往來船隻不管你是逆水還是順水他都能夠分風相送。世高來了之後,巨蟒邊哭邊跟世高說,弟子住在這裡,方圓千里,都是我的地盤,以前我脾氣又怪又暴燥,長得又丑,得罪了不少人,快要死了,死了之後,肯定要下地獄。我這裡有若干綢緞、金銀、珠寶,都願意全部獻給師傅,只求師傅幫我建一座寺塔,保佑我在地獄里不受苦。世高答應后說,你死後我就給你建一座寺塔;又說你能不能現出原形給我看一看呢?巨蟒立刻現出原形。世高用梵語念了一通咒語,巨蟒就變成一個人形,對著世高三拜九叩后化作一陣狂風消失得無影無蹤。當時的世高法師,名震江淮,他由豫章順江修了很多寺塔,為興寺建塔之始祖。

大約在漢桓帝年間,世高法師來到雲頂山,結庵修行,翻譯佛經,出法教誨。由於世高法師的名氣很大,連剛當上皇帝的劉備都把自己的兒子劉禪,也就是劉阿斗送到雲頂山來學習。章武元年,阿斗在趙子龍的護送下來到雲頂山學習佛法、音樂和文學。第二年回到成都演奏,劉備聽了大加讚賞,說阿斗“文如天人”。於是敕命在雲頂山大興土木,天宮寺就是蜀漢皇帝劉備敕建的,天宮寺的匾額也是劉備欽賜的。那時的雲頂山天宮寺香火很旺,常住和尚都在千人以上。

靜照靈骨大放豪光

靜照禪師,金水縣王氏子。幼年廣博儒典,多奇異知。幻相不免無常。遍游名山訪求高僧,均未圓滿得度,父母名以待駕。唐玄宗幸蜀,祈禳太平,頒發聖旨召高僧和虔誠的居士誦經,待駕方削髮為僧,得高僧無相禪師傳法,他要等待皇帝駕到才能得度,其言信矣。后,他至縣邑靈跡頗多的石城山峰頂,剷除荊棘荒草,開闢山間小道,遂獨居山澤,石室(今祖師洞)內清修,徹悟成道。然後結庵弘法,大開法會,后成香火鼎盛鐘聲人云的大廟。唐明皇遙望石城山祥雲紫氣磐結空界,遂將山更名“雲頂”、“紫雲”;欽賜寺名“慈雲”。寺內有楠樹枯死,巨石分離,師預言:“五百年後寺當廢,若楠再生,石複合,寺當重興。”後果如其言。師卒於此寺,葬於祖師洞前。宋徽宗宣和年初,興道滅佛,毀師塔陵,師之靈骨被拋於沱江之中。靈骨不散,順流東下,在淮口東門灘沉人江底,夜放豪光;適白塔寺舍利塔中舍利也大放異彩,兩相輝映,照破夜空。士民驚喜其為祥瑞之兆,報到官府。官家甚為重視,派員到場察勘,覓得禪師靈骨,葬於同興場西之白神山。居靜禪師對此悲憤至極,步行到東京開封府,跪在皇宮門前哭訴,請求遷葬禪師靈骨回山,淚血長流,歷時八年。直到“靖康之難”發生后,康王趙構杭州即帝位,才得獲准將禪師靈骨遷回雲頂山舊址安葬,並重建陵塔。風雨滄桑寺廟幾經興廢,但禪師陵塔長存。直至“文革”浩劫,才又遭毀壞。改革開放后,宗教政策得到落實,雲頂得以恢復禪林凈地。為完成妙庄老和尚遺願,住持普空及徒洪慧率全寺僧眾,緬懷祖師,恢復靈塔於舊址。

山神為唐明皇護駕

唐,天寶十四年,營州都督,平盧軍節度使,又兼范陽節度使河東節度使安祿山,以討伐楊國忠為名起兵叛唐,長驅直入攻下洛陽。天寶十五年,破潼關,占長安。唐玄宗狼狽奔蜀。那時的驛道泥土鋪築,最多輔以碎石,只能馬跑轎行,哪裡像水泥路面的寬闊大道。他行至劍門關,關高路窄且險,陡而難上。玄宗當皇帝優居皇宮,哪裡經受過這些艱難,雖可乘馬坐轎,也覺顛簸難受。正在痛苦之時,忽在微風過處有一身材高大,臂粗腰圓的英武壯漢跪拜在玄宗駕前,聲言:“李氏子前來迎駕。”玄宗甚為詫異,問道:“你是何人,來作什麼?”答曰:“姓李名遂,石城山山神。知皇上人蜀,蜀道難難於登天,特來護駕。”玄宗說:“你如何使我安穩輕鬆地到達目的地。”“好,皇上請坐穩了。”只聽一陣風聲,皇上乘坐的馬拉彩輿平穩慢跑,輕如流雲。山神隨侍護駕。不日進人成都平原,山神向皇上拜辭:“小神當歸山廟,為眾多祈禱的山鄉市民排危解難。路已平坦,皇上緩行。”說罷飛升而去,忽兒不見。

唐明皇駕至成都駐蹕。一日,春風微拂,日麗氣清,到郊外遊玩。登上小山遙望遠空,祥雲紫氣盤結空界,問左右:“此何處?”對曰:“石城山”。明皇有悟:“在劍門接駕護衛之山神乃居此山。”遂駕至石城山,改石城山為雲頂山,廟為慈雲寺,並敕建小廟名:“山神廟”,每年春秋之季派官祭禱。雲頂山慈雲寺、山神廟香火鼎盛。

五百羅漢回雲頂

1985年10月的一天,雲頂山雙拱橋上半坡一住戶人家的老大爺,早上7點過就跑到廟裡來問:“師父,你們廟裡來好多和尚師父,昨天晚上從我房子邊過,背包打傘的、挑擔的、拿東西的,打起燈籠火把過了半晚上,我來看你們昨晚上來的那些和尚師父在哪裡。”廟裡師父說:“沒有來得有和尚師父。”來的老大爺感到奇怪,分明我親眼看得清清楚楚。妙庄老和尚頓有所悟:“羅漢堂的羅漢回來了,寺廟要興旺了。”后采形勢發展很快,二年後,1987年10月微波站退回羅漢堂,1988年就把羅漢堂的五百多羅漢重新塑了起來。

汽車拉不倒七佛坊

建於乾隆二十六年的七佛坊,石質四柱三門三層門樓式建築。雙面浮雕、透雕、圓雕(鏤空)佛像、花卉、龍獅、禽鳥、走獸、殿宇、故事人物,各種紋飾圖案。刻有清乾隆進士翰林高辰撰書的題記。是川西地區現存最完好文物藝術價值最高的石牌坊。

文革期間,雲頂山慈雲寺全遭破壞。第一次毀佛像,第二次拆房子,1968年微波站上山後,給七佛坊帶來了第三次劫難。那些紅衛兵造反派瘋狂肆意破壞,看見七佛坊,他們用大纖繩想拉倒七佛坊無能為力,就找微波站的領導支援他們的革命行動。微波站領導就派司機開解放牌汽車去拉,第一次一拉繩子就斷了,第二次他們又用雙繩去拉,剛把七佛坊拉到斜起繩子又斷了,七佛坊就回正了。紅衛兵造反派一看嚇著不敢再拉了,氣急敗壞地用鋤頭、木棍把七佛坊上的精工石雕刻全部打爛。那幾個帶頭的人後來都得了癌症、怪病、或殘疾纏身。破壞銅佛像的人用銅佛像的銅造汽艇螺旋槳,被汽艇螺旋槳攪成兩斷。

岩鷹聽經 狐狸聽經盜經

雲頂山森林裡,特別是天宮殿周圍,自古以來多有岩鷹棲息。每天凌晨,全寺僧眾必要到大雄寶殿舉行早課,誦經念佛。當報鐘敲響,和尚起床,上殿拈香,樹上的岩鷹也醒來嗚叫。當殿上鼓樂齊鳴,和尚伴著悠揚的佛樂唱經念佛開始,岩鷹即奮翅翱翔,盤旋在大殿上空,真是好一道寺觀的風景線。僧人早課完畢下殿,岩鷹即遠飛覓食。待到黃昏,飛回樹上。但當和尚上殿晚課時,岩鷹亦復如是飛舞翱翔。和尚課畢下殿,岩鷹回樹安靜棲息,周而復始,終年不斷。

在一些傳奇小說里,多有動物修行成仙的故事。人們品味故事情節,覺得好聽而已,作為一種閑情娛悅的享受。在雲頂就曾出現過一些使人感到奇怪的現象。

雲頂山過去是歷代達官貴人、太太、夫人、小姐休閑避暑的好地方。這些達官貴人的太太、夫人、小姐在避暑期間,晚上都喜歡到廟裡講經的地方聽道德高的老和尚講經。

有一天晚上,講經的老和尚發現在聽經的人群中多了一個陌生面孔,很漂亮的女子來聽經。第二天晚上老和尚發現那女子又來了。第三天在講經前老和尚就到每家達官貴人住的地方詢問,都說沒有這樣一個女子。當天晚上老和尚講經時就特別注意了這個女子,當老和尚講經講到精妙高深處,那女子聽到高興時得意忘形,現出了滿臉絨毛。老和尚知道是一隻狐狸精,但當時沒有動聲色,怕驚嚇達官貴人、夫人和小姐。第四天晚上,老和尚講經前先準備了一把菜刀藏在衣袍里,講經時高坐法台,看見那女子又來了,剛要進門,老和尚就用菜刀砍自己的腳,砍一刀那女子跳一下退一步,連續砍了三刀,那女子就退了三步,被門檻遮了一下就沒人影了。後來又發現藏經樓的經書丟了,客堂里的緣薄不在了,去找又在後山的樹林里找到,緣薄掛在鐵籬粑刺樹上,唯經書未見退回。連續好多天都是這樣。大家都說這狐狸不但聽經,還要盜經去修鍊,也是很好很難得的。廟裡給它設靈牌位,做佛事講經皈依以後,沒有再發生類似的事情了。

妙萬洞龍王送水

釋妙萬,雲頂山腳廟居禪庵的和尚,修持精進,且熟悉各種拈香經懺法事,並任金剛上師,勤勞刻苦,木工、石工、農活樣樣皆能。他在懸岩絕壁自鑿石室,日復一日,年復一年,終成石洞三間,內有石床、石桌、石凳。他常住洞內閉關清修。適時,在離洞約三丈處,即有山泉溢出,清澈芯甘。他鑿一小凼蓄儲泉水,可供日常需用。解放后其洞廢棄,泉水不流。人們說那是龍王爺見妙萬一心向佛,勤進修行,特為他送的水。他不去了,龍王就不送水了,所以水斷泉枯。解放前夕,雲頂山眾僧見他禪心聖潔,處事公平,待人溫和,一致選舉他出任住持。文革期間造反派把他弄到淮口街上遊街示眾,返回山時,路過鷂子岩,跳岩自殺,欲了卻殘生,但未能往生,腿毀致殘,無錢醫治,不久卒於寺。現妙萬洞遺跡猶在,洞門雖有垮塌堵塞,殘洞尚存。洞中石雕傢俱被牧童嬉戲毀損。

卧雲廊黃庭堅遇險

徠雲頂山在宋代,僧文紀建天王院,天聖中賜名慶善院,房舍五百間。后,其徒釋化之,本縣人,醇樸誠實,盡心於佛事,又在峰頂建殿閣塑千手眼觀世音菩薩。規模之初,人們笑之。化之並不因此氣餒廢棄,也不就此敷衍簡陋而成。而其意志更加堅定,發奮進取。不顧驕陽酷暑風霜雨雪,赴全省州縣奔走化緣。受人布施不計貧富多寡。積十五年之艱辛,用錢至千萬,終於建成大悲閣,屋宇百間,壯麗宏敞。原笑之者也來出謀相助。所塑千手眼觀世音菩薩,千手所持皆珍珠金銀法器。塑像宏偉莊嚴,慈悲顯現。傾動遠近州縣,觀看朝拜者蜂擁不絕,不少人懺悔涕泣。文入學士皆認為塑匠師傅之技藝高超,是師學歷史上塑千手眼觀音成就最大,技藝最高,以塑工妙天下的楊惠之。當時金堂縣令張子安請他的表弟大書法家文學家黃庭堅到雲頂山遊玩並撰寫《慶善院大悲閣記》。

黃庭堅到雲頂山,見其地勢形勝,風景優美,可與天下名山並列,遊興甚濃。一日游至今卧雲廊處,一時睏倦,便倚靠一巨石而入睡,白雲飄涌,如卧雲中。此時,在旁的一株高大人云的古柏樹上,一條巨蟒倒掛金鉤直衝黃庭堅。巨蟒口吐長長的火紅色芯子(舌頭)快要觸及黃的頭部時,被一采樵村姑看見,村姑情急,大聲呼叫“卧雲郎!卧雲郎!快走!蟒!”及時驚醒了沉睡的黃庭堅,倖免於難。後來人們在此建成曲廊,稱為“卧雲廊”。

程君友遇仙

唐代,在遂州小溪縣石城鎮山間有一仙女埡村,有一農民名程君友。家有妻兒數人。誠實直朴,心性仁慈,少言寡語,不言是非。勤於農耕,農閑時也打草鞋賣錢添補家用。有時也在本鄉本土受佣幫工,勤勞賣力。鄉里鄉親若有困難他都儘力幫助。家鄉遠近群眾都很稱讚他喜歡他。那個時代,人煙稀少,禽獸很多,他一碰見,不予驚擾傷害,迴避繞道而行。已經六十花甲的年齡了,凡遇見和尚或道士,都還要傾其錢財送上供養。若有行李就要幫助或背或擔送到目的地,不管多遠。從不要報酬,別人執意要付給傭金,他堅決不收放下就走。天寶九年春,他到雲頂山朝拜。循路上山時,遇見一道長,鶴髮童顏,神清氣爽,慈眉善目,炯炯有神。身穿布衣,腳著草履,整齊清潔。有一黑狗同行,隨侍左右。程君友當即跪拜。道長便說道:“善哉!請起,我們能相遇實屬有緣。可否願意與我同行,幫我背一下藥囊,拿一下柱杖!”君友欣然同意:“能與仙人同行我求之不得。”於是道長在前,君友侍后,緩緩前行。約數里,走人一條小路,只見一片荒涼的田地。再往前行不遠,進入山道,逐漸顯現一些嬌艷的花草,蔥茂的樹木,與往時的路不一樣。再走約十里許,怪石夾道,清泉流淌,翠竹萬竿,桃花吐艷,飛流直下臨潭,聲響山谷回應。再經羊腸小道,曲徑數折,繞行山間。見崖梯百級,攀援而上。望見層巒疊嶂,群山蜿蜒,危峰矗立,高插霄漢,依山臨水有一觀宇隱現於密林之中。古柏環繞,松翠欲滴,嵐光薄霧,輕煙縹緲。君友十分驚訝,不知是到了哪座天上仙宮。道長的黑狗向前奔跑,道長進宮直至堂上落座。君友隨行進去,把葯囊放在桌上,柱杖倚立座旁,侍立於道長之側。道長說:“你有仙緣得至於此。”遂把葯囊打開,取出一個葯葫蘆,倒出一粒紅色金丹,叫君友立即吞服。並說:“今後當不食人間煙火。若有饑渴,就嚼吃些柏樹葉和柏樹果。”君友懇求,願作道長侍者聽其差遣。道長和顏悅色地說:“你快歸家,把家事安排好。不能再與妻子同室。可自己獨居,潛心清修,精思妙道。九月八日我來接你。”君友只得聽命,拜謝師尊,未起,黑狗狂吠,他趕快退將出來。一下靜寂無聲,道觀不見,剛才所見所歷情景全都沒有了,好像是做了一場夢。他在山間尋覓,幸而遇見一位打柴的山民,問道:“大哥,這是何地?”山民回答:“古天宮殿遺址。”君友若有所悟,是遇上成道神仙了。

君友歸家,沒有饑渴的感覺。遂獨居一室,不問家事。經常焚柏樹葉柏樹果靜坐清修。不飲不食,有時嚼三五顆柏樹果而已。在他的家門外的大柏樹下有一塊大盤石,他常在上面放一麻和草混編的蒲團,自己盤踞腿打坐其上。到了九月七日夜,山谷月白風清,君友或宴坐樹下,或慢步徘徊於屋前房后,似乎有所等待。至東方發白,晨曦微露,朝陽噴薄,雲霧五色相映。忽然祥風拂拂,彩霞漫天,君友升空而去。妻子兒女伏地跪拜,悲號不已。君友之身影逐漸遠去,消失在雲彩之中。鄰里鄉親均看見當時的,隋景。

州官李公准、通判張公蔚認為是妖人訛怪,就把君友的妻兒逮捕,囚於獄中。鄉人有傳頌其奇事者,以妖言惑眾罪也逮捕下獄。並派出捕快班頭四處遠近追蹤尋覓,務要將君友逮捕歸案。當地的鄉親甚為憂慮不平,一些有威望的老人焚香禱告:“君若得道,乞求下降,不要使親屬及鄉鄰濫獲其罪。”忽然有一天,君友在州衙門請見通判,張通判怒而斥責:“若已成仙,當住在天上,豈能再回來,定是妖孽。”下令:“來呀,將他拿下。”君友人獄,日夜默然打坐,不進食物。日子久了,通判也感奇怪,派小吏前去打聽他的口風。小吏湊近,假裝關心他的樣子問道:“你這樣下去也不是辦法,總得想個法子脫身嘛。”對答:“新主當立,何必擔心我不得免難。”說話的態度很安祥輕鬆,人們無法理喻其究竟。至十二月初。唐太宗登基當皇帝,大赦天下。大家這才理解其:“新主當立”之預言,倍感神奇,對他特別尊敬禮拜。

君友獲釋歸家。仍然在原室獨居,經常有仙人前來相會。妻兒見房中通明,好像燭光輝映。只聽見大議大論,笑語通宵,但沒有人能聽懂說話的內容。至太平興國元年三月三日,君友在屋前柏樹下的巨石上復騰空冉冉而去。妻兒望之,已在霄漢,香風仙樂終日不止。州官把此事奏報朝廷,皇帝恩賜其家屬糧傘衣物。當時,有一獄吏張漢謬親眼所見這一神奇的事迹,深受感動,萌發道心,也拋棄妻室兒女去遍游名山求仙,后無蹤跡。