稅務橋

稅務橋

位於泰州中市河上的一座古橋。始建於宋淳熙年間,初名太平橋,明洪武初年重建。橋為磚砌單拱弧形,跨度五點六米、高約四米,東西各有十五六級台階。橋面東西長約八米,寬約七米。橋面和台階全是鋪的麻黃石板。橋欄桿高約一米,為磚砌。據史籍記載,緊靠橋頂北欄桿,曾建有福善庵,坐北朝南,從東到西共有兩間小五架梁房,庵前為過道,再往南有一塊影壁,正對庵門以避邪。橋上暮鼓晨鐘,香火燎繞。平時附近市民家中有了紅白喜事,都要到橋上燒香求佛。其中橋上建廟,在全國並不多見。

古往今來,全國的橋樑很多,而以“稅務”二字命名的稅務橋目前全國只有一座。此橋位於江蘇省泰州市,從明代起已載入《泰州志》。古老的稅務橋埋入地下已有半個多世紀了,懷著對泰州稅文化研究的興趣,在這世紀之交的時刻,筆者又翻開《泰州志》,查閱了已經見諸報刊雜誌有關古稅務橋的文章,尚未發現古人或今人對古稅務橋原貌的描述。為此,筆者近日專程來到古稅務橋附近,拜訪了三位在古稅務橋邊出生、長大的老人(87歲的黃玉生、85歲的宮之鐸、76歲的姜益林),他們告訴筆者:

古稅務橋為磚砌單拱弧形,橋高約4米,橋下好行船,東西各有十五六級台階,橋面和台階全是鋪的麻黃石板,橋面寬約7米,東西長約8米,橋欄桿高約1米,亦為磚砌;緊靠橋頂北欄桿建有一個吉祥庵,坐北朝南,從東到西共有兩間小五架梁房,庵前為人行過道,再往南有一塊影壁約有2.5米見方,正對吉祥庵的門以避邪,平時市民家中有了紅白喜事,都要到橋上的吉祥庵燒香拜佛,橋東北側的橋坡上有一座北朝南的茶水爐,茶水爐東隔壁是個小肉鋪,緊接著在拐角口是揚子燒餅店即今“稅務餅店。”

橋東曰稅東街,稅東街路北是當年課稅局和泰州鹽運司署的舊址,橋西曰稅西街,緊靠橋西向南有一小街名曰稅務橋南小街。相傳那時泰州及里下河地區的鹽商和經營南北貨的商人總是把船停在稅務橋下去課稅局完稅。古泰州城南北各設有一個關卡,已完稅的就讓關卡課稅人員驗訖完稅票,未完稅的在關卡補稅,傳說當年在關卡上的課稅人員是用澆斗(竹竿上綁一隻用藤製作的斗子,有點類似今人撈小蟲給金魚吃的竹竿上綁的袋子)伸到船上,驗訖和補稅的。

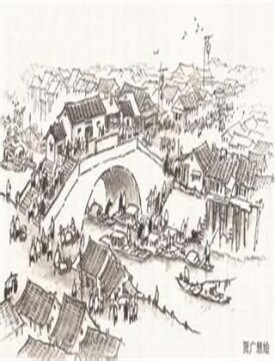

稅務橋下便是當年繁華一時的中市河,有明朝御史凌儒和明朝參政劉萬春《吟稅務橋》詩為證,凌儒詩云:“歲課垂名舊,中城路不賒。總戎司馬弟,簪筆夕郎家,東海迎朝日,西山送晚霞,從來冠蓋里,時過七香車”。劉萬春詩云:“中市虹飛處,當爐酒易賒,堂郊鄰此地,杏館屬吾家,小割西湖水,遙分東嶽霞,一從蠲稅後,不覆榷舟車”。

據了解,原泰州市和新組建的泰州市人民政府早有規劃在原址設計重建或挖掘古稅務橋,為正在發展騰飛的新泰州增添一道亮麗的風景線,期盼古稅務橋早日重現。

稅務橋為全國到目前為止發現的唯一以“稅務”二字命名的橋樑,後面將有專門文章作介紹。編者在這裡將明萬曆、崇禎年和清道光年《泰州志》中關於“稅務橋”的記載輯錄一處,以饗讀者。據市博物館館長介紹,《〔萬曆〕泰州志》是泰州博物館現存的泰州最早的地方志,而且僅存四卷。由此推斷,在明萬曆年之前就已將太平橋俗呼“稅務橋”,但俗呼“稅務橋”究竟始於何時,尚無可考。

一、明《〔萬曆〕泰州志》記載:

橋渡

太平橋南水門入第四橋(南水門入第四橋:指從古泰州城南門通市內中市河至北水門所建的第四座橋。)俗呼稅務橋。

二、明《〔崇禎〕泰州志》記載:

橋渡

太平橋。淳熙十一年守萬鍾建,嘉定十一年李駿重建,又圯。洪武三年守張遇林建,南水門入第四橋也,以近稅務俗謂之稅務橋。

三、清《〔道光〕泰州志》記載:

橋渡

太平橋。宋淳熙十一年州守萬鍾建,嘉定十一年李駿重建,后圯。明洪武三年知州張遇林建今名稅務橋。案,宮偉症《庭聞州世說》雲,崇明橋南水門入第四橋,舊近稅務,俗謂之稅務橋。

1996年9月9日,在海陵區公園路東段鋪設下水管道的施工中,發掘面世了我國唯一以“稅務”命名的稅務橋。

泰州城區自古水網密布,橋樑眾多,稅務橋是其中較為有名的一座古橋。據《泰州志》記載,此橋始建於宋淳熙十年,初名太平橋,又稱崇明橋,明洪武三年重建,因靠近稅務衙門,俗稱稅務橋。建國前由於河道淤塞,橋樑逐漸被廢而埋入地下。

該橋為單拱弧形,跨度約5.6米,矢高2.5米,用39.5×18.5×6.5厘米的大青磚一順一豎相間疊砌四層,磚間用黃泥拌石灰粘合,此類磚砌孔橋較為少見,經初步鑒定為明初所建,是我國唯一以稅務命名的古橋。

古今中外,以稅務命名的地名不多,以稅務命名的橋就更加罕見了。而在江蘇省泰州市,不僅有稅務橋、稅務街,而且稅務商店、稅務茶館、稅務小吃鋪、稅務超市比比皆是。

說到泰州,人們自然會想起,這是一座歷史文化名城,距今已有兩千一百多年的歷史,地處江蘇北部,號稱是蘇北地區的“漢唐古郡、淮海名區”,其南靠長江、東臨黃海,河湖相連、交錯縱橫、水運暢通,商賈雲集,自古以來就以其優越的地理優勢享譽大江南北,其水陸位置的要津地位溝通了南北兩地的物資交流。古泰州轄地廣闊,所屬有南通、大豐、東台等地,官家鹽場分佈廣而多,鹽稅資源十分豐富。從南北朝時期南宋文帝元嘉2年(公元425年),泰州即開始徵收鹽稅,經過南北朝160餘年的動蕩歲月,隋朝統一了分割局面后,至唐初泰州已經發展成為當時全國十大鹽稅徵集地之一,泰州鹽稅佔全國鹽稅總量的50%,甚至占唐朝多類賦稅總額的1/4,泰州鹽稅在國家財政收入中居舉足輕重的地位,得到了歷代統治者的重視,在五代後晉高祖天福2年(公元937年),泰州由縣制升為州制,所轄地域更為廣闊。到了宋代,泰州鹽業更加發達,鹽稅資源更加豐富,這時的泰州一年的鹽稅收入比唐朝一年的全國各類稅收收入總額還多。

為征稽鹽稅,泰州的稅務機構應運而生。據《海陵志》記載:泰州除沒有運司衙門、課稅局外,還在南門外滕家壩、東門外鮑家壩、北門外堂子口及老東河四處分別設立了稅務機構、徵收糧、鹽等轉運稅。

泰州稅務橋之名起源於宋代,啟用於明朝。宋代為滿足泰州鹽業發展和鹽稅徵收的需要,在州治西南設置課稅局,與淮鹽運使司分司相鄰,當時通往課稅局有一橋,據記載原名太平橋,宋淳熙11年(公元1184年)由州守萬鍾建,宋嘉定11年(公元1218年)州守李峻重建。后傾圯,至明洪武三年(公元1370年)知州張迂林復建,並命名為崇明橋。

明永樂十年(公元1412年),一個叫鍾明喬的鹽商,以為官府課徵鹽稅過重,想方設法逃避。一日,課稅局官員找到鍾明喬要其交稅,鍾稱做鹽生意虧本無錢繳稅,稅官見此哪肯罷休,便叫來官吏將鍾明喬捉拿前往課稅局,因鍾拚命抗爭,並漫罵前來捉拿他的官員,這下惹惱了官吏,便將其五花大綁在崇明橋上。因捆綁者用力過重,加之鐘已是年過花甲,哪裡受得了這等折騰,不到兩三個時辰就一命歸西。

話說鍾明喬雖年過花甲,卻是一家之主。鍾家的頂樑柱倒了,妻子吳氏便帶著弱智兒郎前往朝廷告狀,恰巧成祖朱棣南下揚州,吳氏急忙趕到揚州申冤。成祖見有人倒地喊冤,就問其案情,吳氏將事實前後經過如實道來,並說官府將夫君“綁架崇明橋被捆死”。成祖聽著吳氏申訴,對一些方言也辨不清楚,便重複說道:“什麼,綁架鐘明喬、綁架鐘明喬不能死?”吳氏急忙磕頭謝恩。這時,地方官吏急了,忙辨道:“不是綁架鐘明喬(崇明橋),是綁架在稅務橋,他抗稅不交死有應得!”“哪有個稅務橋”,成祖不解。那時天子一言既出,即為聖旨,吳氏不吹灰之力打贏了這個官司。自此,一傳十、十傳百,崇明橋也就約定縮成地被百姓稱之謂稅務橋了。

在課稅局門口,為了繳稅之事,一條人命換來了一座橋名,老百姓在為鍾明喬鳴不白之冤的同時,也認可了這座橋新的命名,並且沿用至今。如今,在稅務橋的兩側,還保留著“稅務橋東路”、“稅務橋南小街”的路名和街名哩。

發展 在社會發展的進程中,泰州中市河漸漸被佔用填平,河上的橋也因城市地面的不斷增高,一個個被廢棄了。稅務橋在上世紀的70年代,就被埋在了路下。1996年9月9日,在稅務橋北側鋪設下水管道時,沉睡了20多年的古稅務橋又重新露出芳容。人們又看到了單拱弧形、跨度5.6米、矢高2.5米的稅務古橋。

此消息見報后,國家稅務總局領導專程來我市考察了這座以稅務為名的古老橋樑,後來該橋又再次被封存於地下,稅務橋遺址也被列為市級文物保護單位。