北福地遺址

北福地遺址

北福地遺址,位於河北省保定市易縣高村鄉神石庄村毗鄰中易水北岸台地上,佔地面積3萬平方米,地處於太行山、衡山、燕山三山交界處與華北平原的結合部,屬於太行山東麓地區,史前時代屬黃河下游地區。

北福地遺址據地層關係劃分為新石器時代第一期遺存(公元前6000—公元前5000年)、新石器時代第二期遺存(公元前5000年—公元前4700年)、新石器時代第三期遺存(公元前4700年—公元前2000年),該遺址發現了房址、灰坑、祭祀場等完整的房屋遺跡10餘座,出土遺物包括天然石塊、石料、各種類型的石製品、陶器殘片、陶刻面具、胡桃等500餘件;該遺址對研究北方地區史前文化具有特別重要的意義。

2006年5月25日,北福地遺址被中華人民共和國國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

新石器時代,北福地遺址已形成史前村落。

1985年,河北省文物研究所與吉林大學考古專業聯合組成拒馬河流域考古隊,調查發現了北福地遺址,並進行了試掘。

1997年,河北省文物研究所對北福地遺址進行了發掘。

北福地遺址

北福地遺址,據地層關係劃分為新石器時代第一、二、三期3個時期的新石器時代的文化遺存。

北福地遺址新石器時代第一期遺存(公元前6000—公元前5000年),佔地面積3萬平方米,文化層堆積0.5-1米左右,發掘面積1200平方米,主要特徵以直腹盆與支腳為典型陶器均為夾砂夾雲母陶,不見泥質陶,文化面貌與容城上坡一期、磁山早期遺存具有許多相似之處,與燕山南北地區的興隆窪文化也有一些相近因素,相對年代應大體相當,屬較早期的新石器文化遺存。

北福地遺址新石器時代第二期遺存(公元前5000年—公元前4700年),主要特徵以釜、缽與支腳為典型陶器,除夾砂夾雲母陶外,還有不少的泥質灰陶和紅陶器,文化面貌與鎮江營一期晚段,南楊庄一期等基本屬同一類遺存,相對年代亦大體相當,略早於后崗一期文化,屬前仰韶時代遺存。

北福地遺址新石器時代第三期遺存(公元前4700年—公元前2000年),未見完整的文化層堆積,主要文化特徵以雙耳壺、斂口缽等為典型陶器,文化面貌與雪山一期和鎮江營三期遺存相似。

文物遺存

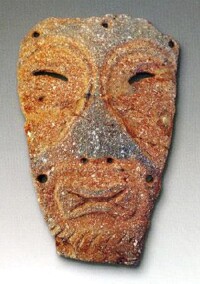

出土遺物包括天然石塊、石料、各種類型的石製品、陶器殘片、陶刻面具作品、胡桃等500餘件,其中有10餘件刻陶假面具,形制有大小之分,大者與真人面部基本相同,小的10厘米左右,面具圖案有人面和獸面,獸面有猴、豬、貓科動物面,採用的雕刻技法有陽刻、陰刻、鏤空三種技法相結合,陶刻面具具有寫實性、象徵性和裝飾性融為一體的藝術風格,每種面具四周都有小穿孔,應為系戴時穿繩之用;其中1件大型石耜(石頭犁頭),長46厘米,通體被磨光;出土少量玉器,主要有玉殃、玉匕兩種器型。

北福地遺址,地處在新石器時代中原、北方、山東三大文化區之間的夾縫交界地帶,屬於史前村落遺址,是早期新石器文化生存發展和環境人地關係研究的個案標本,是河北最重要的史前遺址之一,是研究三系統之間關係的重要地域,解決了甲、乙兩類遺存的關係問題,對研究北方地區史前文化具有特別重要的意義,出土的刻陶假面具為研究原始宗教或巫術提供了重要新資料。

保護措施

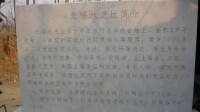

2006年5月25日,北福地遺址被中華人民共和國國務院公布為第六批全國重點文物保護單位;保護範圍:以遺址邊緣為基線,四周各外擴50米;建設控制地帶:以保護範圍邊線為基線,四周各外擴100米。

北福地遺址可分為甲乙兩類遺存;甲類以素麵紅陶為主,炊器以釜、支架相配合,陶器組合是釜、支架、小口壺、碗。這種遺存與正定南楊庄類型可能有淵源關係,屬於南楊庄仰韶類型的早期階段;乙類遺存均為夾雲母陶質,以陶盂、支腳相配套,另有碗、盤、磨棒等;北福地遺址年代與磁山文化、興隆窪文化的年代大體相當,在地域上填補了此2支文化之間的空白。

地理位置

北福地遺址位於河北省保定市易縣高村鄉神石庄村毗鄰中易水北岸台地上。

門票

北福地遺址門票免費。

開放時間

北福地遺址開放時間為全天。

交通線路

保定市——朝陽北大街——緯三路——S333——易保線——S232——北福地遺址。