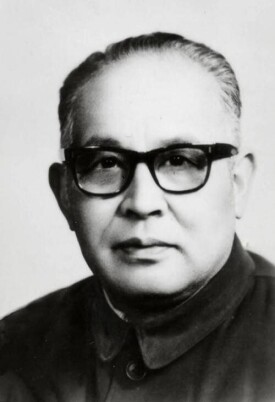

王士光

電子技術專家

王士光,男,電子技術專家。天津人。北京大學、清華大學肄業。1936年參加中華民族解放先鋒隊。1938年加入中國共產黨。同年在天津組建黨的秘密電台。曾任冀察熱遼軍區無線電中隊機務主任,晉冀魯豫軍區、華北軍區通信處副處長。1947年組建邯鄲廣播電台及時接替陝北廣播電台工作,曾獲中共晉冀魯豫中央局和軍區的特等功臣獎章和錦旗。

1915年6月3日 出生於北京市。

1934-1935年 在北京大學物理系學習。

1935-1937年 在清華大學電機系學習,其間加入中華民族解放先鋒隊。

1938年 加入中國共產黨,在天津組建黨的秘密電台。

1940年 任冀察熱遼軍區無線電中隊機務主任。

1941-1942年 任晉察冀軍區無線電大隊教育股股長兼無線電訓練隊隊長。

1943-1948年 任八路軍前方總部通信三科材料股股長、華北軍區通信局三處處長、華北軍區通信處副處長、華北軍區三局(通信局)副局長。

1949年 任中央軍委電信總局工業管理處處長。

1950-1952年 任重工業部電信工業局副局長。

1953-1962年 任第二、第一、第三機械工業部第十局副局長、代局長,其間兼任航空工業委員會委員、國務院科學規劃委員會原子能組成員。

1963-1966年 任第四機械工業部副部長。

1977-1982年 恢復原職,任第四機械工業部副部長。

1982-1984年 任電子工業部第二屆科技委主任。

1983-1988年 任電子工業部總工程師。

1986-1995年 任電子科技委主任

2003年6月24日在北京逝世,享年88歲。

王士光,原名王光傑,祖籍天津市,1915年6月5日出生於北京。其父王治昌曾任民國初年北洋政府商務司代理司長、農商部工商司司長等職,很有民族氣節;母親董潔如出生於富商家庭,一生追求進步、傾向革命。

1927年,王士光在天津中日中學學習。1931年,轉入北京師範大學附屬中學就讀高中。在北師大附中三年的學習中,王士光與進步學生一起接受和傳播馬列主義思想,他對物理、數學興趣濃厚,學習成績優秀。1934年至1935年,王士光在北京大學物理系學習,於1935年考入清華大學電機系,這個時期他對無線電產生了濃厚的興趣,並深入鑽研,具有較高的水平。在清華大學,王士光不僅學習成績優秀,而且積極投身革命活動,參加了“一二·九”等學生愛國運動。

1936年,王士光參加了中華民族解放先鋒隊,1938年5月加入中國共產黨。同年8月,王士光受黨組織派遣,到天津組建黨的地下電台,在敵占區開展黨的秘密工作,通過無線電電波傳送我黨我軍的消息,同時把搜集到的敵方電台情報和敵占區政治經濟軍事情況傳送給黨組織和解放區,由此被譽為“中國北方的永不消逝的電波”。

1940年初,王士光調到晉冀魯豫軍區工作。在我軍通信裝備與器材十分匱乏的情況下,他組織機務人員把從敵人那裡繳獲來的破損的裝備和通信器材,修理改裝成多種型號的電台,及時保證了我軍抗日作戰的需要。1942年,他負責創辦了無線電工程高級機務訓練班,並親自授課,為我黨我軍培養了大批急需的無線電機務人才。

解放戰爭時期,王士光在晉冀魯豫解放區組建了通信材料廠,試製和生產了通信電台和電池,成功研製了地雷探測器,為前線部隊提供了急需的裝備。1946年初,王士光承擔組建邯鄲新華廣播電台的任務。在無任何技術資料和零配件奇缺的情況下,他親自動手,利用繳獲敵人飛機上的舊通訊裝備,進行設計、分解、改制、組裝和反覆試驗,終於成功組建了具有重要戰略意義的邯鄲廣播電台,及時接替陝北廣播電台播音和新華社文字廣播,傳播了黨中央的聲音,為解放戰爭的順利進行作出了重大貢獻。為此,晉冀魯豫中央局、司令部、政治部給他記特等功,並授予特等功獎章和“人民功臣”的榮譽稱號。中華人民共和國成立后,王士光在中央軍委電信總局工作,組織接管國民黨官僚資本12個電信企業,並迅速恢復生產。重工業部電信工業局成立后,他被任命為副局長,主管計劃、科技、生產工作,組織了抗美援朝急需的軍用通信裝備的生產。

抗美援朝戰爭結束,王士光參加了電子工業第一個五年計劃的編製,負責並參與了通信、雷達和電子計算機等第一批研究所和軍工廠的組建工作,為我軍通信裝備從仿製轉向自行研製付出了大量心血。他還參加了由周恩來總理親自主持的《1956-1967年科學技術發展遠景規劃綱要》制定工作,並任無線電電子學組組長;他主持制定了電子科技的12年規劃,為電子科學技術的發展奠定了基礎;他參與組織領導了飛機、艦艇、坦克的電子設備和通信、廣播電視電子裝備,以及中國第一代導彈電子裝備的研製和生產,為中國軍事電子裝備的現代化作出了重要貢獻。

1963年,王士光任第四機械工業部副部長,分管電子工業的科技和生產。他堅持“以軍為主,軍民兼顧,以軍帶民,以民養軍”的方針,並經常深入科研生產第一線,組織領導科研生產,為原子彈、導彈和人造地球衛星等中國國防重點工程提供了測控設備,為艦艇、坦克、火炮等常規武器提供了配套電子設備,軍事通信、電子對抗等裝備的科研開發取得了從基礎元器件到新的成套設備的大量成果,為中國國防現代化建設做了大量富有成效的工作。“文化大革命”期間,王士光受到迫害,蒙受不白之冤,被打入監獄。他在幾乎沒有任何技術資料和計算工具的艱難困境中,寫出了近70萬字的關於電子對抗、集成電路等方面的寶貴資料,彰顯出一個共產黨人的革命精神。

1977年,王士光復職工作。他領導組織了中國導彈、衛星的電子裝備、測控系統和高可靠性元器件的研製生產,取得了可喜的成果。1982年,王士光任電子工業部總工程師,組織開發研製了一批新型雷達、導航、通信和計算機等裝備,組織了自動化防空系統、通信衛星電子系統、“三七工程”等大型系統工程的實施。在北京正負電子對撞機工程建設中,他高度重視,精心組織,作出了重要貢獻,因而受到國務院的嘉獎。

1988年,王士光離休,但仍十分關心電子工業的發展,做了許多重要工作,擔任了中國經濟聯合會顧問、中國工業經濟協會顧問、機電部電子科技委主任、電子工業部科學技術委員會顧問、中國電子學會顧問、北京電子學會理事長等職務。他在組織編寫當代中國《國防科技事業》一書中,貢獻突出,獲得國防科工委科技進步一等獎。他主編了《中國軍事工業叢書·軍事工業·電子》一書以及參加了《中國電子工業50年》一書的編輯指導。

拓荒者

1948年秋,王士光開始組織領導有關電信工廠,相繼生產兩百餘部電台和乾電池,源源不斷地送往參加戰略決戰的前線部隊。1949年下半年,王士光趕到天津,先後參與接管了國民黨官僚資本開辦的12個電信企業,並迅速恢復其生產。

1950年,王士光被任命為重工業部電信工業局副局長,主管計劃、生產和科技工作。抗美援朝戰爭打響后,部隊急需大批通信裝備和器材。當時,蘇聯提供的幾種通信裝備,因頻率範圍窄、笨重,所用電池需要用汽油發電機充電,不符合我軍作戰需要。為了讓廣大技術人員能夠深刻體會現有電台的不便,他專門組織技術人員背著笨重的電台和配套用電池跟著隊伍急行軍,這使技術人員真切地體會到前線戰士面臨的困難,從而激發了儘快研製出新電台的使命感和緊迫感。

為了克服財力物力緊缺的困難,王士光堅持“軍民結合,以民養軍”的自力更生方針,用民品生產取得的積累添置必要的設備儀器,以支持軍用產品的試製;並且靠大宗訂貨的預付款和壓縮資金周轉期的方法解決流動資金問題,從而使新產品的研製和生產進展順利。

12個電信企業的4000多名職工,在王士光等人的組織領導下,不分晝夜地加班,先後研製生產出多批國產的、符合我軍戰略戰術需要的通信裝備。與此同時,王士光等人還組織各電信工廠整修出幾千部戰場上繳獲的通信裝備,及時運往前線,滿足了部隊的急需。

這個時期,王士光還根據中國缺乏自主技術的實際情況,大膽提出了引進和國產化相結合的發展道路,即對國內暫時還沒有條件研製的產品如小型電子管、廣播電台所需的大型發射管、要求極高的電子組件和精密軸承等,採取有計劃進口的辦法。因此,在中華人民共和國成立后的三年經濟恢復時期,中國的電子工業在十分艱難的條件下,不僅恢復了生產,完成了軍工生產任務,而且還達到了年均遞增79.6%的速度,3年增長了5.8倍。

開路先鋒

王士光在三年經濟恢復時期就開始思索籌劃第一個五年計劃期間電子工業發展的藍圖,並為建設項目做準備工作。考慮到中華人民共和國成立初期國家財力有限、電子工業起點低等實際情況,他所設計的“一五”期間電子工業的發展思路為:不要百廢俱興,而要分別輕重緩急,選好優先發展的重點,循序漸進。基於這一思路,他提交了一個先建設電子管廠和元件廠的發展方案。

1951年秋,時任電信工業局副局長的王士光,隨第一個中蘇貿易代表團到蘇聯,以電工組組長的身份,參加了電工、電子和部分軍事訂貨談判,並就建設北京電子管廠同蘇方交換意見。1952年7月,他又隨同周恩來總理和李富春副總理率領的政府代表團,赴蘇談判第一個五年計劃蘇聯援建項目,他的重要使命是負責電子工業項目的談判。

在談判中,王士光積極出謀劃策,他的很多觀點與談判方案都得到了李富春副總理和代表團其他成員的肯定。後來的談判結果為:援建項目總數為156項,其中電子工業共9項。

援建項目確定后,接下來是新廠建設和舊廠改造擴建落實工作。在選擇新廠廠址期間,王士光堅持正確處理區位分佈問題。經過反覆權衡后,決定把大部分項目建在內地,一部分工廠如電子管廠、無線電元件聯合廠和自動交換機廠建在北京,旨在利用其交通和物資供應等方面的優越條件爭取時間,以縮短建設周期和更快的發展。歷史證明,10個新廠的建設,對提高電子工業發展的起點、提高技術水平和發展速度都具有重大作用。

在重點抓新廠建設的同時,王士光也注意拿出適當比重的投資用於老廠改造和研究所及學校的建設,強調正確處理新廠建設和老廠改擴建的關係,從而保證了老廠的健康發展。到第一個五年計劃末的1957年,電子工業總產值,主要產品的品種和數量,大部分都是依靠老廠完成的,例如中國自己設計生產的防空警戒雷達、對海警戒雷達、150kW中波廣播電台、120kW短波廣播電台,以及第一個磁控管、速調管、放電管等。為了發展自有技術,王士光還非常重視研究機構的建設,在他的親自領導下,在第一個五年計劃期間組建了一大批研究所、設計所,開發研製了許多新品,主要包括雷達、中波廣播發射機、短波廣播發射機等。由此,新中國的電子工業很快便建立並發展起自己的雷達工業和廣播工業。

為了配合飛機、艦艇、坦克的生產和新建軍兵種的需要,王士光還領導仿製了一批蘇聯的軍事電子設備。在仿製過程中,他強調認真消化、吸收,建立統一圖樣管理制度。通過這批產品的仿製,各廠的結構設計和製造工藝水平都有顯著提高,也培養出了一支自己的科研、設計和生產的技術力量。