沙撈越海豚

海豚科壇喙海豚屬動物

沙撈越海豚(拉丁學名:Lagenodelphishosei),吻突短。背鰭較小,近似等邊三角形,末端尖,微后曲。鰭肢和尾鰭也較小。體背部藍黑色或黑灰色,腹部白色。由口角通過眼至肛門後方有一藍黑色寬頻,以此帶分界上側為灰色,下側為白色。該黑色帶由眼向前延伸至額吻交界處,由口角另分出一支延伸至鰭肢基。背鰭、鰭肢、尾鰭及尾柄下面均藍黑色。上下頜每側有齒34~44枚。

沙撈越海豚區域分佈

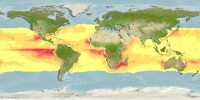

主要分佈國家和地區:安哥拉、阿根廷、澳大利亞、巴西、汶萊達魯薩蘭國、維德角、中國、哥倫比亞、葛摩、庫克群島、哥斯大黎加、多米尼加、厄瓜多、法屬波利尼西亞、迦納、印度尼西亞、日本、肯亞、吉里巴斯、馬達加斯加、馬來西亞、馬爾地夫、馬約特島、密克羅尼西亞、諾魯、阿曼、帛琉、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、波多黎各、留尼汪、聖文森及格瑞那丁群島、薩摩亞、塞內加爾、索羅門群島、南非、斯里蘭卡、泰國、美國、烏拉圭、委內瑞拉、越南。

沙撈越海豚為熱帶性外洋種,多成數十頭至數百頭的群遊動,甚至有上千頭的大群。常與花斑原海豚、瓜頭鯨及領航鯨混游,在熱帶海域又多與藍白原海豚和長吻原海豚混游,因其外形與藍白原海豚及長吻原海豚相似,海上遠距離識別比較困難。

經常潛至250-500米的水下捕食海洋中層物種,食餌主要為各種魚類;胃容物中有魚蝦、甲殼類和烏賊類的殘骸。

沙撈越海豚

註:沙撈越海豚圖片來源。

兩性成熟期都在7歲左右。成熟雌性體長2.25~2.35米,除身體尺寸和背鰭形狀外,沒有其他兩性異形特徵。全年可生育,產崽高峰期在夏季,妊娠期11個月,初生仔海豚長約110厘米。生育間隔期為2年。

沙撈越海豚的種群丰度僅少部分地區做過統計。大約有289500隻生活在太平洋東部的熱帶水域,在東蘇祿海,根據2006年的調查估算,約有13500隻。2002年,航海中利用樣線法測算整個夏威夷海域的種群數量,結果顯示有10226隻沙撈越海豚生活在當地海域。

該海豚在印度尼西亞、斯里蘭卡和日本沿岸海豚漁業有少量捕獲,東部太平洋熱帶海域的金槍魚圍網漁業也兼有捕獲,20世紀70年代菲律賓海域曾捕獲16頭送給香港水族館飼養,有10頭飼養3周以上,最後1頭飼養100天後死亡。但在中國,具體的資源量尚不清楚。

沙撈越海豚

列入《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》(CITES)附錄Ⅱ。

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN)2012年瀕危物種紅色名錄ver3.1——無危物種(LC)。

列入《中國物種紅色名錄》——易危(VU)。

已於1989年在《國家重點保護野生動物名錄》中將其列為國家二級保護動物來加強管理保護,今後主要應加強該珍稀物種的資源調查、宣傳和科研力度,為將來制訂和採取更為有效的保護管理措施奠定基礎。

2021年2月1日,《國家重點保護野生動物名錄》公布,沙撈越海豚列為國家二級保護動物。