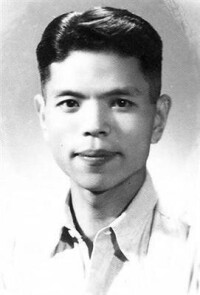

蕭也牧

蕭也牧

浙江吳興(今湖州)人。原名吳承淦,又名吳小武(三十年代用於江浙一帶報刊),筆名吳犁廠、黃河、蕭也牧等。6歲上學,高小畢業后考入東吳大學附屬中學(今湖州市二中)。後到杭州電業學校讀書,畢業後到上海浦東洋涇鎮益中瓷電機製造廠當裝配工人。

蕭也牧

蕭也牧坦率善良,才華橫溢,不僅擅長寫中、短篇小說,也擅長寫散文和報告文學。他的作品樸實無華,語言乾淨洗鍊,所敘故事看似平淡無奇,卻又真實感人。主要作品有《秋葵》、《連綿的秋雨》、《識字的故事》、《我和老何》、《鍛煉》、《山村紀事》、《地道里一夜》、《難忘的歲月》、《海河邊上》、《攜手前進》以及《我們夫婦之間》等。有《蕭也牧作品選》。

50年代初期,新中國文學里地位最高的刊物《人民文學》第一卷第三期以“新年號”的特別名義出版了。上面刊登著一篇很不一般的作品——短篇小說《我們夫婦之間》,作者蕭也牧。

“很不一般”,是指在此後一年多內,它面臨了天懸地殊的兩種境地。起先是廣受歡迎,聲譽鵲起;然而轉至翌年6月,輿情突變,短短十來天一躍而為文壇頭號批判對象。至於進一步引出的影響及長遠的意味,就更不以此為限。作品表現的是進城初期一個知識分子出身的幹部跟自己戰爭環境里結合的工農出身的妻子,發生了某些矛盾,通過相互溝通理解、取長補短而達到了共識,增進了感情。小說或許有缺點,如對生活提煉不夠,個別語言粗俗。再說得重點,個別細節容易造成像是出工農分子的“洋相”這樣的效果。這些都是可以進行實事求是的批評或善意的提醒的。但一年後在全國範圍批評電影《武訓傳》,大家提高警惕、“擦亮眼睛”的背景下,小說《我們夫婦之間》的問題急驟升級,個別描寫上的缺點變成整體的“玩弄人民”、“不誠實”、“新的低級趣味”、“傾向問題”……而作者蕭也牧則被咒罵為“高等華人”、“洋場少年”式的人物、“癩皮狗”。這些都出自權威刊物、權威批評家之口,不容討論,不容爭議,好像從此鐵板釘釘子似的定了性。於是就造成這樣的後果,蕭也牧被調離原來的工作崗位,從此擱筆,不再創作。

“文化大革命”浩劫,蕭也牧再也挺不住了,以病弱之軀,飽受摧殘之後,1970年不幸被作為“現行反革命”而活活打死在河南“五七幹校”,終年52歲。按照“五七幹校”的規矩,他不能入“革命同志”的墓地,只能埋在亂葬崗上,連做標誌的墓碑也沒有權利立一個。他於1979年得到平反昭雪以後,家屬去收屍骨,,墳已經空了,棺材早不見蹤影。木材,在那個窮鄉僻壤太有用處了。無主孤墳,棺材就被不應受責備的貧困的人們拿去利用,又發生了《葯》似的悲劇。沒有親見林彪、“四人幫”倒台,是他的不幸。

蕭也牧在50年代因一篇小說遭受不實事求是的批評,其不幸綿延到70年代他生命的終了。然在幾十年的坎坷際遇中,他的心仍然是熱的、活躍的,為人民文學的編輯出版事業,作出了不可磨滅的貢獻。人們應該了解他,不應忘記他。