共找到3條詞條名為套馬杆的結果 展開

- 2009年烏蘭托婭演唱歌曲

- 2012年烏蘭圖雅演唱歌曲

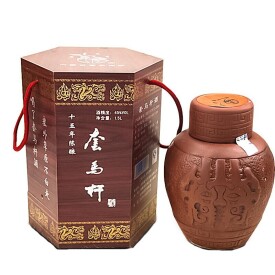

- 產自北京的白酒

套馬桿

產自北京的白酒

套馬桿是一種白酒,來自草原“套馬桿”以其酣烈、純正而著稱。越是淺斟慢酌、少品細咂,越能感受套馬桿酒的神韻,真可謂“得之於口,寓之於心”。

目錄

套馬桿

套馬桿奶酒蒙語為:烏日嘎林艾日嘎,她含有多種氨基酸、維生素、鈣及人體所需的維生素,奶酒和中國白酒一樣,歷史源遠流長,具有豐富的酒文化內涵,聰明智慧的蒙古族先賢,在游牧中把牛奶或馬酒裝入皮囊,用羊腸製成二條繩條繩穗,配飾於皮囊頸口,將皮囊和套馬桿栓在馬鞍的右下方,馬奶在馬背上撞擊,自然發酵,之後形成香甜,綿爽奶酒,皮囊即起到固定、平衡套馬桿的作用,使套馬桿和皮囊“融”為一體,牧馬人遠行持套馬桿,也配帶皮囊奶,充饑解渴,久而久之,人們不再叫“皮囊奶”,而叫烏日嘎賽林艾日哈(套馬桿奶酒)。到了二十世紀,蒙古族到了輝煌時期,成吉思汗率兵征歐亞。初戰,出師不利,屢戰屢敗,軍事出主意,徵集3000名杆子馬(套馬時的坐騎),召3000名牧馬人,再經軍事訓練,並將烏日嘎賽林艾日哈當軍餉配發給士兵,或為將士出征前壯偉助興,據說:食之,聲振天,疾如風,無不勝,千里疾風萬里霞,不及大汗鐵馬騎。三千“杆子馬”先鋒開道,牧馬人手持蘇勒德,身如飛燕,進能攻,退能守,進退自如,應韌有餘,猶進無人之境,所向披靡,千萬大軍隨後跟進,橫掃歐亞大陸,奶酒隨傳入歐洲,歐洲人言:大汗厲害,凱費爾(奶酒飲料)厲害,歐洲人現仍樂此不疲飲用“凱費爾”。隨著人名生活水平的提高,牛奶業也得到了發展,原始傳統奶酒發酵不充分,也混濁,不宜長時間貯存,只是蒙古族奶食品的一種吃飯。近年來,套馬桿酒業,採用自然發酵與科學發酵相結合,有經過蒸餾、過濾、酒體清澈,貯存時間長,奶酒業從小作坊走上了民族工業之路。順乎“歷史”,奶酒仍取名為套馬桿奶酒;適從“民意”,套馬桿酒業生產的系列白酒業叫套馬桿酒。

另外的說法:套馬桿酒原名叫“高粱白”,只是商標上畫有一匹威武的草原駿馬,一蒙古族少女,手握套馬桿,英姿颯爽地騎在馬背上。也許是草原人的偏愛之情,人們不叫它“高粱白”了,而叫“套馬桿”,久而久之,還真的喊出去了,商家拗不過就順從了民意,乾脆就叫“套馬桿”吧。於是,“套馬桿”這一民族品牌。

套馬桿酒在與諸多品牌競爭中脫穎而出,聲名遠揚。經國家自治區質量監督部門審查,1999年3月,套馬桿酒獲得國家首批合格白酒生產企業稱號。近幾年,“套馬桿”隨著市場的拓寬,聲名鵲起,套馬桿酒業同時也打出了“喝了套馬桿酒,塞外草原不白走”的廣告語。由於特色鮮明,套馬桿酒還被推薦為旅遊禮品酒。由於陳年老酒,愈久彌香的特性,近些年,酒類產品也加入了收藏的行列,而且隨著高端白酒價格的節節攀升,酒收藏熱潮也隨之而來。與眾多高端酒品不同的是,“套馬桿”這一來自赤峰套馬桿酒業有限公司的草原美酒,以其獨特的民族風情在諸多酒類中脫穎而出,成為酒類收藏者的新寵。

1999年3月,套馬桿酒獲得國家首批合格白酒生產企業稱號。近幾年,“套馬桿”隨著市場的拓寬,聲名鵲起,套馬桿酒已被推薦為草原旅遊禮品酒。“喝了套馬桿酒,塞外草原不白走”已成為每位草原遊客膾炙人口的流行語;嘗一嘗蒙古族的手把肉,呷一口套馬桿酒,玩味著巴林雞血石,已成為外地遊客來草原旅遊的最高享受。在赤峰,來客要見識“套馬桿”,爭當“巴特爾”,走的客人要帶“套馬桿”,讓朋友領略草原風情。

草原“套馬桿”以其酣烈、純正而著稱,打開一瓶“套馬桿”滿室充溢著酣醇的酒香,聞之,便有幾分微醺醉意;品之,舌尖留有絲絲綿甜。