共找到2條詞條名為劉錦雲的結果 展開

- 中國內地作家、編劇,代表作

- 西華大學教師

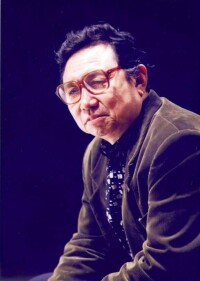

劉錦雲

中國內地作家、編劇,代表作

劉錦雲,1938年出生於河北省保定市雄縣,中國內地作家、編劇,畢業於北京大學中文系。

1980年,創作短篇小說《笨人王老大》,該作品獲得優秀短篇小說獎。1982年,在於是之的幫助下,劉錦雲調入北京人民藝術劇院做專業編劇。1984年,擔任話劇《女兒行》的編劇。1986年,創作小說《狗兒爺涅槃》,該作品獲得第4屆曹禺文學獎並選入高中語文讀本。1994年,擔任話劇《阮玲玉》的編劇,該劇是北京人民藝術劇院的首演版。2000年,由其創作的五幕歷史人物傳奇話劇《風月無邊》上演。2004年,擔任話劇《永樂與崇禎》的編劇。2009年,擔任三幕話劇《日出而作》的編劇。2013年,擔任話劇《阮玲玉》的編劇,該劇是北京人民藝術劇院的復排版。2017年,由其擔任編劇的話劇《阮玲玉》在首都劇場演出。

劉錦雲

1980年,由其創作的短篇小說《笨人王老大》獲得優秀短篇小說獎。1982年,在於是之的幫助下,劉錦雲調入北京人民藝術劇院做專業編劇。1983年,加入中國作家協會。1984年,發表小說《山鄉女兒行》;同年,擔任話劇《女兒行》的編劇,該劇由王領、王姬、譚宗堯聯合主演。

1986年,創作小說《狗兒爺涅槃》,該作品獲得第4屆曹禺文學獎並選入高中語文讀本;同年,擔任話劇《狗兒爺涅槃》的編劇,該劇以狗兒爺的心理流變為切入點,透過社會改革歷程諸如土地改革、互助合作、人民公社以及以包產到戶為主要內容的改革運動等這樣一個個片斷的呈現,展示了“四十年間中國農村的社會變遷、中國農民的命運變遷和心靈變遷。

1988年,擔任話劇《背碑人》的編劇,該劇由田沖、劉靜榮聯合執導。1991年,擔任話劇《殺妃劍》的編劇。1994年,擔任話劇《阮玲玉》的編劇,該劇是北京人民藝術劇院的首演版。1997年,被選為中國共產黨第十五次全國代表大會代表。2000年,由劉錦雲創作、北京人民藝術劇院排演的五幕歷史人物傳奇話劇《風月無邊》上演,該劇由徐帆、濮存昕等共同主演。2004年,擔任話劇《永樂與崇禎》的編劇。

2007年,擔任話劇《神荼鬱壘》的編劇。2008年,擔任話劇《老丁家》的編劇。2009年,擔任三幕話劇《日出而作》的編劇,該劇由河北省話劇院演出。2012年,擔任話劇《孟小冬》的編劇,該劇講述了“梨園冬皇”孟小冬的傳奇一生。2013年,擔任話劇《王玉齡與張靈甫》的編劇;同年,擔任話劇《阮玲玉》的編劇,該劇是北京人民藝術劇院的復排版。2017年,由其擔任編劇的話劇《阮玲玉》在首都劇場演出。

劉錦雲的曾祖父一代是地方鄉紳,祖父這一代逐漸沒落成為貧民。抗日戰爭時期,劉錦雲的父親參加了八路軍。

| 時間 | 名稱 | 類型 |

| 2017年 | 《阮玲玉》(演出場館:首都劇場) | 話劇 |

| 2016年 | 《阮玲玉》(焦媛粵語版) | 話劇 |

| 2013年 | 《阮玲玉》(人藝復排版) | 話劇 |

| 2013年 | 《王玉齡與張靈甫》 | 話劇 |

| 2012年 | 《孟小冬》 | 話劇 |

| 2009年 | 《日出而作》 | 三幕話劇 |

| 2008年 | 《老丁家》 | 話劇 |

| 2007年 | 《神荼鬱壘》 | 話劇 |

| 2004年 | 《永樂與崇禎》 | 話劇 |

| 2002年 | 《阮玲玉》(演出團體:春天實驗劇團) | 話劇 |

| 2002年 | 《狗兒爺涅槃》 | 話劇 |

| 2000年 | 《風月無邊》 | 五幕話劇 |

| 1994年 | 《阮玲玉》(人藝首演版) | 話劇 |

| 1991年 | 《殺妃劍》 | 話劇 |

| 1989年 | 《鄉村軼事》 | 話劇 |

| 1988年 | 《背碑人》 | 話劇 |

| 1986年 | 《狗兒爺涅槃》 | 話劇 |

| 1984年 | 《女兒行》 | 話劇 |

| 時間 | 名稱 | 類型 |

| 未知 | 《笨人王老大》 | 中短篇小說集 |

| 未知 | 《在希望的田野上》 | 短篇小說 |

| 未知 | 《途中》 | 短篇小說 |

| 未知 | 《茫茫口》 | 中篇小說 |

| 1986年 | 《狗兒爺涅槃》 | 小說 |

| 1984年 | 《山鄉女兒行》(與王梓夫合作) | 多幕劇劇本 |

| 未知 | 《畢業前夕》 | 獨幕話劇劇本 |

| 未知 | 《春天的故事》 | 獨幕話劇劇本 |

| 1980年 | 《笨人王老大》(合作) | 短篇小說 |

| 個人獎項 |

▪ 1986 第4屆 曹禺文學獎 《狗兒爺涅槃》 (獲獎) ▪ 1980 優秀短篇小說獎 《笨人王老大》 (獲獎) |

劉錦雲對難以忘卻的歷史記憶特別是關於“土改”和“文革”的歷史記憶的敘述,有悲情,有反思,也有批判。劉錦雲“鄉土劇”的悲情,其思想情感的底色是劇作家對“人”的尊重,是有良知的現代人文知識分子的人道主義精神。劉錦雲“鄉土劇”,對現代中國革命的歷史合理性、革命的目標與手段、革命與人道等,對“土改”的歷史合理性、“土改”暴力及政權、農民與地主的複雜關係等,對“文革”的荒唐、荒誕與反人性等,都有其基於自身人生經驗與時代議題的思考。劉錦雲“鄉土劇”的批判,有文化批判,也有社會批判,其用於批判的諸多思想武器中,人道主義仍然是最重要的思想武器(湖北師範學院潘龔凌子評)。

劉錦雲早期作品中,在裂變、蛻化、復歸中糾葛、涅槃的農民形象成為他落筆的魂魄所在。這些形象的身上體現著千年來中國小農經濟的傳統文化性格,寄託著作者要表達的深厚廣博的象徵意義和寬泛的文化內涵,無論是文化意義上的放逐或是精神意義上的重建,這一時期都是錦雲醞釀已久的戀土情結的厚積薄發期。他以敏銳的生活洞察力揭示社會變革中人們深層意識中的動蕩和變化,使人的隱秘心理活動、騷動的靈魂、焦慮不安的精神狀態、夢幻般的思緒以一種未加修飾的形式赤裸裸地袒露出來,從而使戲劇具有深沉渾厚的藝術思辨力量和憂患意識。這種關注於人慾糾結的“向內轉”趨勢是對中國當代新時期文學整體動勢的一種描述,它顯示出與西方現代派文學運動流向的一致性:心理現實主義、精神分析學說、表現主義、存在主義、荒誕派、意識流等文學流派也都為從心理探討文藝的奧秘提供了必要性和可行性。於是,注重心靈內部的糾葛與隱秘成為新時期戲劇人文精神和理性思維走向深入的顯現(《戲劇藝術》評)。