卡勒德·胡賽尼

榮獲聯合國人道主義獎

卡勒德·胡賽尼(Khaled Hosseini),1965年生於阿富汗喀布爾市,畢業於美國加州大學聖地亞哥分校,美籍阿富汗裔作家、醫生。

1980年卡勒德·胡賽尼隨父親遷往美國。1993年取得行醫執照,1999年開始創作,2003年出版第一部小說《追風箏的人》。曾獲得聯合國人道主義獎、約翰·斯坦貝克文學獎等多個獎項,並受邀擔任聯合國難民署親善大使。其主要作品有小說《燦爛千陽》《徠群山回唱》等。

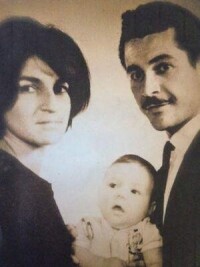

卡勒德·胡賽尼童年照

1970年全家隨父親外派到伊朗的德黑蘭,並於1973年舉家搬回喀布爾。同年,他母親生下了最小的弟弟。

1976年胡賽尼的父親在法國巴黎找到了工作,於是全家搬遷到巴黎,由於阿富汗政權極不穩定,全家就再也沒有回國。

1984年高中畢業,申請到聖塔克拉拉大學念生物,畢業后在加州大學聖地亞哥分校的醫學系就讀。

1993年取得了MD(行醫執照)后,成為一位內科醫生。

2003年處女作《追風箏的人》問世后獲得成功,獲得各項新人獎,並蟬聯亞馬遜排行榜131周之久。

2006年胡賽尼獲得聯合國人道主義獎,受邀擔任聯合國難民署親善大使,促進難民救援工作。

2007年出版第二本小說《燦爛千陽》,由新人作家一躍成為受到廣泛認同的成熟作家。

2009年11月開始寫作《群山的回唱》,直到2012年10月才完成初稿,寫作歷時三年。

2013年該書首次出版。

| 作品名稱 | 作品類型 | 出版時間 |

| 《追風箏的人》 | 長篇小說 | 2003 |

| 《燦爛千陽》 | 長篇小說 | 2007 |

| 《群山回唱》 | 長篇小說 | 2013 |

以上參考

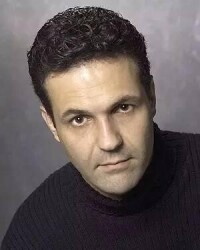

卡勒德·胡賽尼

卡勒德·胡賽尼寫真

卡勒德·胡賽尼藝術照

| 榮譽類 |

| ▪ 2006 聯合國人道主義獎 (獲獎) |

| 文學類 |

▪ 2014 約翰·斯坦貝克文學獎 (獲獎) ▪ 2008 比利時《Humo》雜誌“金書籤”圖書獎 (獲獎) ▪ 2006 法國ELLE雜誌讀者大獎 (獲獎) ▪ 2006 美國鮑威爾書店年度最佳圖書獎“帕德利獎” (獲獎) ▪ 2006 美國伊利諾伊州“亞伯拉罕·林肯圖書獎” (獲獎) ▪ 2006 加拿大魁北克書商協會“價值圖書獎” (獲獎) ▪ 2005 英國《觀察家報》年度最佳圖書 《追風箏的人》 (獲獎) ▪ 2005 美國地方劇院“文學生命獎” 《追風箏的人》 (獲獎) ▪ 2004 美國青年圖書館協會艾力克斯圖書獎 《追風箏的人》 (獲獎) ▪ 2004 南非圖書獎 《追風箏的人》 (獲獎) ▪ 2003 美國《娛樂周刊》年度最佳圖書 《追風箏的人》 (獲獎) ▪ 2003 美國《舊金山紀事報》年度最佳圖書 《追風箏的人》 (獲獎) ▪ 2003 美國鮑德斯(Borders)書店“原聲文學獎”虛構類作品獎 《追風箏的人》 (獲獎) |

以上參徠考

卡勒德·胡賽尼

About.com:胡賽尼對語言的表現能力有著非凡的鑒別力和控制力,總是能以極準確的描述來反映現實,同時又能引發讀者內心深層的感觸。