共找到2條詞條名為陸上行舟的結果 展開

- 1982年克勞斯·金斯基主演電影

- (德)維爾納·赫爾所著書籍

陸上行舟

1982年克勞斯·金斯基主演電影

《陸上行舟》是沃納·赫爾佐格執導的劇情片,由克勞斯·金斯基主演,1982年3月4日上映。

該片講述了20世紀初南美秘魯,痴迷歌劇的白人菲茨傑拉德被當地人稱為空想家“菲茨卡拉多”。菲茨卡拉多經常做出一些令人無法理解的舉動,尤其當他在巴西的亞馬遜大劇院欣賞到世界著名男高音卡魯索的演出之後,居然萌生出要在秘魯小鎮上也修建出一座宏大劇院的瘋狂念頭。為了獲得足夠的資金,菲茨卡拉多接受了當地橡膠大亨向他提出到神秘恐怖的烏圭里亞林區進行收割的任務,一段驚險刺激的旅程隨之開始。

《陸上行舟》榮獲1982年第35屆戛納電影節主競賽單元-最佳導演獎併入圍該屆金棕櫚獎提名,以及入圍1983年第40屆金球獎最佳外語片提名。

劇照

為了籌集修建設歌劇院的資金,菲茨卡拉爾多涉足了當時最賺錢的橡膠業。他買下一處蠻荒的叢林開採橡膠,計劃前往烏圭里亞林區進行收割。在情人的幫助下,菲茨卡拉爾多購買了一艘舊船,率領著船員向那片神秘恐怖的林區進發。但是,由於船不能直達橡膠林,他必須把船沿著平行的一條河流開過來,然後動用上千名印第安人抬著這條320噸重的大船越過山脊運送到另一條平行的河流上。

遺憾的是,那隻大船在越過山脊時,印第安人放開了手中的繩索。最後,大船作為祭奠神聖的河流的祭品,在激流中撞得粉身碎骨。雖然,菲茨卡拉爾多的計劃失敗了,但是他獲得了某種精神上的勝利,雖敗猶榮。

| 演員 | 角色 | 備註 |

| 克勞斯·金斯基 | 菲茨傑拉德(菲茨卡拉爾多) | |

| 克勞迪婭·卡汀娜 | 莫莉 | |

| José Lewgoy | 唐·阿奎里諾 | |

| Paul Hittscher | 保羅·羅申布林克船長 | |

| 戈蘭德·奧特洛 | 站長 | |

| Miguel Ángel Fuentes | 喬洛 | 機械工 |

| Huerequeque Enrique Bohorquez | 胡爾奎克 | 廚子 |

| Peter Berling | 歌劇院經理 | |

| David Pérez Espinosa | 坎帕印第安人的首領 | |

| Milton Nascimento | 在歌劇院的黑人 | |

| Ruy Polanah | 羅伯·巴倫 | |

| Salvador Godínez | 老傳教士 | |

| Dieter Milz | 年輕的傳教士 | |

| William L. Rose | 公證人 | |

| Isabel Jimines de Cisneros | 歌劇演員 | |

| Jean-Claude Dreyfus | 歌劇演員 | |

| Jesús Goiri | 歌劇演員 | |

| Veriano Luchetti | 歌劇演員 | |

| Lourdes Magalhaes | 歌劇演員 | |

| Christian Mantilla | 歌劇演員 | |

| Costante Moret | 歌劇演員 | |

| Dimiter Petkov | 歌劇演員 | |

| Mietta Sighele | 歌劇演員 | |

| Liborio Simonella | 歌劇演員 |

| 製作人 | 沃納·赫爾佐格、Renzo Rossellini、Walter Saxer、Willi Segler、Lucki Stipetic |

| 導演 | 沃納·赫爾佐格 |

| 副導演(助理) | Fred Confalonieri、Jorge Vignati |

| 編劇 | 沃納·赫爾佐格 |

| 攝影 | 托馬斯·茂奇 |

| 配樂 | Popol Vuh |

| 剪輯 | Beate Mainka-Jellinghaus |

| 藝術指導 | Ulrich Bergfelder、Henning von Gierke |

| 服裝設計 | Gisela Storch |

![陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m9/b/m9bf4c3768f10e2088674b1d70de4a418.jpg) 陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影] | 菲茨傑拉德 演員克勞斯·金斯基 愛爾蘭裔白人、殖民地的冒險者,被當地人叫作“菲茨卡拉爾多”。他從來都缺錢,儘管他的夢想都很偉大,但無不失敗。他迷上了義大利男高音克魯索的歌聲,又產生了新夢想——在伊基托斯遙遠的村落里為卡魯索修建一座歌劇院。他外表沉靜但內心燃燒著灼人的瘋狂與迷戀,失敗之後決不遷怒於人,榮辱不驚。 |

![陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mc/7/mc7c336d272ba277904f4f8254985d3a0.jpg) 陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影] | 莫莉 演員克勞迪婭·卡汀娜 菲茨卡拉爾多的情人,是他最重要的支持者,竭盡全力資助他實現在故鄉建造歌劇院的夢想,甚至用自己開妓院掙到的所有積蓄幫助他去買那艘破舊的大船。 |

![陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m3/0/m30bbba5427d6eaba8c044eca2fe1e185.jpg) 陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影] | 保羅·羅申布林克 演員Paul Hittscher “莫莉”號的船長,荷蘭人,在秘魯被人叫作“奧里諾科河的保羅”,視力不太好,但對河流了如指掌,能憑河水味道判斷河流。 |

![陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mb/9/mb9cc390af810dde8dc34355dd162a1b3.jpg) 陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影] | 唐·阿奎里諾 演員José Lewgoy 大橡膠園主,嘲笑菲茨卡拉爾多的計劃,寧願把鈔票餵魚也不相借。他提議急需用錢的菲茨卡拉爾多去蠻荒的叢林開採橡膠,並把一艘破得掉渣的船賣給對方。為了保護自己的利益,他還安插機械師在船上監視菲茨卡拉爾多。 |

| 電影原聲帶 | |

|---|---|

1.《Wehe Khorazin》 2.《Scene from “Ernani”》 3.《Engel Der Luft》 4.《Ridi Pagliacci (From I Pagliacci)》 5.《O Paradiso》 6.《Kind Mit Geige》 7.《Im Garten Der Gemeinschaft》 8.《Blasmusik》 9.《Tod und Verklärung (excerpt)》 10.《Musik Aus Burundi》 11.《Il Sogno》 12.《Quartett》 13.《Oh Mimi, Tu Piu Non Torni》 14.《Als Lebten Die Engel Auf Erden》 15.《A Te O Cara, Amor Talora》 | 作曲:Popol Vuh 發行時間:1982年2月14日 ![陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m5/2/m52903e6fa9edeca81954f2c7d1b161a6.jpg) 陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影] |

該片的歷經四年才得以完成。

主人公菲茨卡拉爾多一開始是由傑森·羅巴茲扮演的,但在影片大約拍了40%時,傑森·羅巴茲因病退出拍攝。赫爾佐格考慮過由傑克·尼克爾森代演,也想過自己親自出演主角,不過,最後還是由與他合作過多部影片的金斯基代替傑森·羅巴茲主演該片。

原本在片中扮演菲茨卡拉爾多好友的滾石主唱米克·賈格爾因要參加樂隊的演出而退齣劇組。赫爾佐格覺得沒人能代替賈格爾,便乾脆刪除了那個角色。

片中有個鏡頭,當輪船好不容易開始向上移動時,又滑了回去,把幾名印第安人壓在下面。影片上映後有人認為真有群演被壓在船下,指責導演罔顧人命。而實際上,那些群演根本沒有受傷。

在進行外景拍攝時,劇組中當群眾演員的印第安人曾受到當地阿梅華卡斯人部落的攻擊,其中一個人被箭射穿了喉嚨,而他的妻子腹部中箭。隨後劇組裡的50名印第安演員集體出發準備實施報復性襲擊,但最終他們沒有遇到阿梅華卡斯人。

電影的製作過程被萊斯·布蘭克拍成了紀錄片《夢想的負擔》。

·導演維赫爾佐格銷毀了所有賈森·羅巴茲和米克·賈格拍攝的膠片,當多年後他想把其中的一些膠片用在電影《我的魔鬼:克勞斯·金斯基》時,發現只有在萊斯·布蘭克的紀錄片中保留了三段。

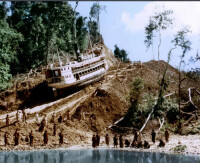

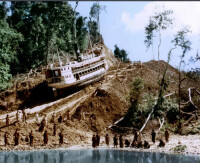

赫爾佐格帶領劇組真的把一艘重340噸的蒸汽船運到山頂,只用了一輛推土機而沒有使用任何特技效果。

拉船所用的零件都從邁阿密運來,劇組把船拉到山頂后,另一邊山腳下原本15米的水位降到了只有0.6米,他們只好把船留在山頂上放了六個月,然後又用了幾周時間完成了大船下山、重新入水的鏡頭。

| 獲獎時間 | 獲獎獎項 | 獲獎方 | 結果 | |

| 1982年 | 第35屆戛納電影節 | 主競賽單元-金棕櫚獎 | 沃納·赫爾佐格 | 提名 |

| 主競賽單元-最佳導演獎 | 沃納·赫爾佐格 | 獲獎 | ||

| 第32屆德國電影獎 | 銀質電影獎-傑出故事片 | 《陸上行舟》 | 獲獎 | |

| 1983年 | 第36屆英國電影和電視藝術學院獎 | 電影獎-最佳外語片 | 《陸上行舟》 | 提名 |

| 第40屆美國金球獎 | 電影類-最佳外語片 | 《陸上行舟》 | 提名 | |

靈感來源

![陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mc/9/mc9209b8751f1d8483dc4ec3960290382.jpg)

陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]

“陸上行舟”

![陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m9/d/m9d0871bc1a41332bfdd4918ce9b79691.jpg)

陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]

在拍攝中,劇組找到一條340噸重的汽船,將它拉動1600多米翻越一座陡峭的小山。按最初設計,山的坡度是60度,後來他們把要求改成40度。小山位於叢林中,與之相距最近的城鎮也在1200公里之外。拉船翻山的預算只有600萬美元,而且開拍時絕大部分資金還沒有到位,所以赫爾佐格一開始是自己投錢運作整個項目,期待項目初見端倪后能吸引投資人。

由於擔心無法完成計劃,為赫爾佐格提供後勤服務的巴西工程師退出了劇組,赫爾佐格不得不在沒有工程專家指導的情況下繼續完成原定計劃。儘管採用了堅固定的滑輪系統,為了保證人員安全,赫爾佐格仍不允許任何人靠近正在被拖動的船,特別是不允許站在船后。他把輪船後面的區域都封閉起來,這樣即使鋼纜斷裂,輪船滑下山時也不會傷害到任何人。

“穿越激流”

![陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/me/1/me15e6a6bb02d546b7cc4c9e3bdd24683.jpg)

陸上行舟[德國1982年沃納·赫爾佐格執導電影]

製作發行方

| 製作公司 | Filmverlag der Autoren(德國) Pro-ject Filmproduktion (德國) Werner Herzog Filmproduktion (德國) Wildlife Films Peru Zweites Deutsches Fernsehen(德國) |

| 發行公司 | Hemispheric Pictures LLC (美國) 518 Media Inc. (美國) Ipma Inc.(美國) Altomedia. Co. Ltd. (韓國)(DVD) 人造眼 Artificial Eye (英國) New World Pictures (美國) Transvídeo(巴西) Umbrella Entertainment(澳大利亞) (DVD) |

上映情況

| 上映國家/地區 | 上映情況 |

| 西德 | 1982年3月4日 |

| 法國 | 1982年5月2日 |

| 瑞典 | 1982年7月16日 |

| 荷蘭 | 1982年9月9日 |

| 西班牙 | 1982年9月(多諾西亞聖塞巴斯蒂安國際電影節) |

| 西班牙 | 1982年10月4日(重新發行) |

| 美國 | 1982年10月10日 |

| 葡萄牙 | 1983年1月6日 |

| 芬蘭 | 1983年2月11日 |

| 丹麥 | 1983年2月25日 |

| 澳大利亞 | 1983年3月4日 |

| 中國香港 | 1986年5月17日 |

| 日本 | 1983年7月9日 |

| 匈牙利 | 1983年9月22日 |

| 葡萄牙 | 1997年2月13日(幻想港電影節) |

| 印度尼西亞 | 2000年11月6日(雅加達國際電影節) |

| 菲律賓 | 2004年7月12日(Cinemanila電影節) |

| 巴西 | 2005年9月21日(DVD發行) |

| 葡萄牙 | 2009年4月26日(印第安群島) |

| 希臘 | 2009年11月14日(塞薩洛尼基國際電影節) |

| 俄羅斯 | 2011年6月27日(莫斯科電影節) |

該片如此真實而樸素,如此毫不在意技巧,如此虔誠地操持著夢想的重量,它只是需要被勇敢地拍出來,而並非為了被後人頂禮膜拜而存在。

該片顛覆了人與自然的關係,強調的是人的精神與大自然的主宰,這使得影片凝重的風格中增添了明朗樂觀的亮色。攝影師托馬斯·茂奇出色的、充滿造型感的攝影將亞馬遜叢林的壯麗和神奇表現得淋漓盡致,營造出一個赫爾佐格式的富有神秘感的世外桃源。人、河流與幻想和諧統一地構成了一幅幅奇麗的景觀,使人產生無限聯想與深思。該片不僅影像瑰麗,有強烈的造型意識,而且具有強有力的哲理內蘊支撐,體現了深廣的社會意義和人性的光輝。不注重講述引起入勝的故事,在結構上比較鬆散和自由,不注重情節之間的邏輯性和矛盾衝突,具有散文化的風格。為了表達某種哲理思想或情緒氣氛,有時甚至犧牲故事本身的戲劇魅力。赫爾佐格通過對人物極端行徑的刻畫,從人類學和存在主義的角度,研究這些邊緣人的性格,闡發人生的哲理。

一個接近黑色幽默的故事,被赫爾佐格以隆重到莊嚴的態度拍了出來,其中的超現實成分,在儀式般的敘述中逐漸脫落,觀者不得不與主人公一起嚴肅對待這出荒誕的夢想。更接近影片主旨的概括,並不是夢想與意志的勝利,而是夢想之無用。片中感染力最強大的大船翻山一場戲,就是最大的一次無用功。夢想狂菲茨卡拉爾多最終所得寥寥,夢想效用微小,但依然如此具有魅力,那是因為過程才是尊嚴與意義的載體,而非結果。像教徒一樣堅定,帶著愚公移山式的愚,菲茨卡拉爾多和土著們那些瑰麗的夢想或盲目的堅定,在俗態意義都是無用之夢,卻都攝人心神。大船緩慢越過山頂,在雨林深處河流行進,擴音器發出歌劇之聲,在這些無用的時刻與細節之處,詩意噴薄而出。為無用之事狂熱,有超現實之味,因為超現實,所以魔幻,所以動人。

陸上行舟