張雙南

中科院粒子天體物理重點實驗室主任

張雙南,1962年12月27日出生於確山縣,畢業於清華大學工程物理系,現任清華大學物理系協議年薪特聘教授。

中國科學院高能物理研究所研究員,中國科學院粒子天體物理重點實驗室主任。中國天文學會副理事長。中國“十一五”空間科學規劃主要專家和統稿人。中國載人航天工程921二期有效載荷空間天文分系統負責人。獲國家傑出青年基金資助。

大事件

1962-12-27

出生

1962年12月27日出生於確山縣。

1989

獲美國"傑出科研成果獎"

1989年年底,張雙南從英國應聘到美國賓夕法尼亞大學,同年底到美國航天局太空總署馬歇爾飛行中心進行天體物理研究。在此期間,他發明了一新型圖像處理方法,並以此獲得美國"傑出科研成果獎"。

1992

擔任美國高級科學家

1992年至1998年,擔任美國太空總署馬歇兒太空飛行中心及大學空間研究協會高級科學家。

1993

研究論文在世界權威雜誌《自然》發表

1993年,他的研究論文在世界上最有權威的英國《自然》雜誌上發表。該雜誌與美國的《科學》雜誌齊名,是世界上最有名氣、最有影響的科學雜誌,在這兩本雜誌上發表論文,必須是世界一流水平,反映當今世界科研的最新成果。張雙南的論文能在該雜誌發表,已說明他在世界天體物理研究上有著很高的影響。

1994

發現的兩個天體(黑洞)被命名

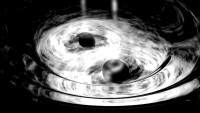

1994年他發現的兩個天體(黑洞)分別被命名為崐GRO1655-40和GRO--1915+105。

1995

發現"黑洞"的轉動現象

1995年起,為了確定"黑洞"並揭示出"黑洞"的自轉規律,張雙南和另外兩位華裔科學家崔偉、陳莞一起,開始搜集黑洞數據資料。1997年2月份,正式構思"黑洞"旋轉的研究,發現了"黑洞"的轉動現象和測定其轉速的方法,不但證實了愛因斯坦所預言的"黑洞自轉"的理論,而且也在黑洞的研究方面向前邁出了一大步,這對天體物理學的研究,是一個極大的貢獻。

| 時間 | 院校 | 專業 | 學位 |

| 1979-1984 | 清華大學 | 工程物理系 | 學士 |

| 1984-1986 | 中國科學院研究生院高能物理所 | 碩士 | |

| 1986-1989 | 年英國南安普敦大學 | 物理系 | 博士 |

1989-1992年,任美國賓夕法尼亞大學博士后。

1992-1998年,任美國太空總署馬歇兒太空飛行中心及大學空間研究協會高級科學家。

1998-2002年,任美國亞拉巴馬大學亨次維兒校區助理教授、副教授。

2002-至今,任清華大學物理系協議年薪特聘教授。

科技部973項目“黑洞以及其它緻密天體物理的研究”首席科學家。

挑戰黑洞

1986年,中國科學院高能物理研究所和英國南安普敦大學物理系開展一項技術合作項目,我國高能物理研究所派張雙南和一位副研究員一同赴英國進行為期半年的合作研究,在合作期間,張雙南淵博的知識和勤奮敬業的精神,使英國同行們深為敬佩和感動。合作進展順利,項目完成後,張雙南被留在英國,繼續攻讀博士學位,並獲得英國皇家獎學金。同時在英國南安普頓大學(SOUTH HAMPTOA UNI-VERSITY)獲得天文博士學位。1989年年底,張雙南從英國應聘到美國賓夕法尼亞大學,同年底到美國航天局太空總署馬歇爾飛行中心進行天體物理研究。在此期間,他發明了一新型圖像處理方法,並以此獲得美國"傑出科研成果獎"。

張雙南到馬歇爾飛行中心后,對天體物理的研究進入了一個新的階段,當時他的研究成果不斷在天體物理學界引起震動,令世界上許多著名的科學家對這位來自中國的年輕科學家刮目相看。1993年,他的研究論文在世界上最有權威的英國《自然》雜誌上發表。該雜誌與美國的《科學》雜誌齊名,是世界上最有名氣、最有影響的科學雜誌,在這兩本雜誌上發表論文,必須是世界一流水平,反映當今世界科研的最新成果。目前,我國兩院院士中只有少數科學家在這兩個雜誌上發表過文章。張雙南的論文能在該雜誌發表,已說明他在世界天體物理研究上有著很高的影響。後來,他藉助美國太空望遠鏡發回的照片資料,在廣袤的宇宙空間不斷發現新的天體。通過進一步的研究,1994年他發現的兩個天體(黑洞)分別被命名為崐GRO1655-40和GRO--1915+105。

"黑洞"是一種特殊的天體,距地球非常遙遠。1998年,法國數學家、天文學家拉普拉斯在牛頓力學基礎上最早提出了天體中有"黑洞"的觀點。自從愛因斯坦提出其著名的廣義相對論之後,"黑洞"物理的研究已取得許多進展。儘管物理家們普遍接受在理論上"黑洞"的性質可以由三個物理量,即質量、自轉和電荷作完整的描述,但實際的"黑洞"卻不一定都同時具備這三個性質。"黑洞"具體的物理性質如何,這不僅對"黑洞"的形成和演化理論有決定性的檢驗作用,也有助於物理學家們進一步理解和驗證廣義相對論以及廣義相對論和現代量子力學的統一,後者是當今物理學界最重要的研究課題。

為了確定"黑洞"並揭示出"黑洞"的自轉規律,從1995年起,張雙南和另外兩位華裔科學家崔偉、陳莞一起,開始搜集黑洞數據資料。1997年2月份,正式構思"黑洞"旋轉的研究,他們應用掃描原理,探測天體形象和銀河系周圍的物質,包括對原先由張雙南發現並命名為GRO1655-40的"黑洞"的研究。由於"黑洞"本身不發光,於是利用銀河系中雙星系統的特性,和從數個人造衛星所收集的各X--射線資料,來勘測距"黑洞"最近一顆穩定行星的面積和轉速,從而推算測定出"黑洞"以每秒鐘十萬次的極快速度旋轉,在此項發現之前,宇宙間旋轉間最快的物體是Crab.pulsar,每秒鐘轉動33次。根據愛因斯坦廣義相對論的推測,"黑洞"是因銀河中一個或群體星球的崩裂而造成的非常緊密而巨大的物體,且具有強大的引力磁場,任何東西包括光線在內都無法倖免被吸收。張雙南博士認為,帶有神秘色彩的"黑洞"一向是很難下定義的。目前僅能列出其質量、轉動及電核等三種特性。"黑洞"的質量以前已被確定,現在又發現了"黑洞"的轉動現象和測定其轉速的方法,不但證實了愛因斯坦所預言的"黑洞自轉"的理論,而且也在黑洞的研究方面向前邁出了一大步,這對天體物理學的研究,是一個極大的貢獻。

不久,美國權威學術刊物《天體物理學》發表了華裔天文學家張雙南、崔偉和陳莞的研究成果:率先觀察黑洞的自轉現象。論文一經發表,立即引起學術界和新聞媒體的巨大興趣,並在世界天體物理學界引起轟動,該研究成果被認為是現代天體物理研究中的重大突破。很快被《人民日報》、中央電視台、中央人民廣播電台相繼報道,一時間成為我國科技界及新聞媒體關注的焦點。

張雙南在科學上取得的這一巨大成就,充分顯示了炎黃子孫的聰明和智慧,為中華民族爭了光,贏得了榮譽,使他在世界天體物理學界聲名遠揚。很多國家的科學家慕名訪問他,同時他也多次在世界各地召開的天文學家學術會上作報告。美國的哈佛大學、哥倫比亞大學、馬里蘭大學以及日本等地大學的講壇上都留下了他的足跡。

先後從國內招收6名博士研究生和一名訪問學者,指導他們進行科學研究。

研究領域

從事天體物理研究。

主要研究方向

1.黑洞雙星天體物理

2.中子星天體物理

3.活動星系核和類星體

4.伽瑪暴

5.數據分析方法

6.空間天文實驗

7.其他:宇宙學、星際介質、吸積盤、天體物理輻射機制、廣義相對

主要論著

發表研究論文80餘篇,引用1700餘次。

在國內外學術會議作邀請報告約30多次。

Refereed publications: 88 in total, more than 1700 citations

· Black hole binaries: 35

· Neutron stars: 25

· Active Galactic Nuclei and Quasars: 6

· Gamma-ray bursts and cosmology: 2

· Radiative processes in astrophysics: 4

· Data analysis methodology: 10

· Instrumentation: 6

Black hole binaries:

1. Feng, H., Zhang, S., & Li, T., Shot Cutoff Timescales in Different Spectral States of Cygnus X-1, Feng, Zhang, and Li, 9/2004, Astrophysical Journal, 612, L45

2. Q. Daniel Wang, Yangsen Yao, Wakako Fukui, Shuang Nan Zhang, and Rosa Williams, XMM-Newton Spectra of Intermediate-Mass Black Hole Candidates: Application of a Monte-Carlo Simulated Model, Astrophysical Journal, 7/2004, 609, 113

3. Hua Feng, T. P. Li, and S. N. Zhang, Diagnostics of Neutron Star and Black Hole X-Ray Binaries with X-Ray Shot Widths, 5/2004, Astrophysical Journal, 606, 424

4. Feng, Y. X., Tennant, A. F., & Zhang, S. N., Probing the Inflow/Outflow and Accretion Disk of Cygnus X-1 in the High State with the Chandra High Energy Transmission Grating, 11/2003, Astrophysical Journal, 597, 1017

5. Farinelli, R. and Frontera, F. and Masetti, N. and Amati, L. and Guidorzi, C. and Orlandini, M. and Palazzi, E. and Parmar, A.N. and Stella, L. and Van der Klis, M. and Zhang, S.N., BeppoSAX observations of two unclassified LMXBs: X1543-624 and X1556-605, Astronomy and Astrophysics, 2003, 402, 1021-1032

美國亞拉巴馬大學(1998-2002)

大學本科“普通物理”(兩學期)、“理論力學”(一學期)、“近代物理”(兩學期)

研究生“高能天體物理”(一學期)

大學本科“天體物理前沿講座”(清華大學2002春季學期)

大學本科“普通物理”(清華大學2002秋季學期)

研究生“天體物理前沿前沿專題研討”(清華大學2002-2004每學期)

科學院粒子天體物理重點實驗室(掛靠高能物理研究所)主任

國家自然科學基金委員會數理學部學科評審組成員

國家中長期科學與技術規劃戰略研究基礎科學組骨幹專家和學術秘書

中國天文學會副理事長,空間天文與高能天體物理專業委員會主任

中國科學院國家天文台學術委員會委員

"Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics"、“高能與核物理”、“天文愛好者”編委

國際天文學會會員

中國天文學會會員

北京天文學會會員

美國天文學會會員

| 時間 | 獲得獎項 |

| 1994年 | 美國太空總署集體成就獎 |

| 2007年 | “趙九章優秀中青年科學獎” |

| 2021年 | 入選2021年度中國科學院傑出科技成就獎總評候選者建議名單 |