共找到2條詞條名為效度的結果 展開

- 所測量到的結果反映所想要得考察內容的程度

- 真實性

效度

所測量到的結果反映所想要得考察內容的程度

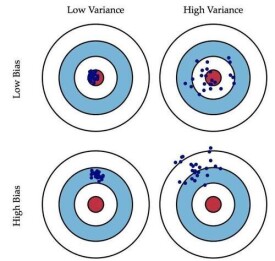

效度(validity)是指所測量到的結果反映所想要得考察內容的程度,測量結果和要考察的內容越吻合則效度越高,反之,則效度越低。但信度高的測量工具未必具有高的效度。

目錄

效度

效度是一種測量手段能夠測得預期結果的程度。從統計學角度可把效度定義為潛在真分數方差(垏)與實得分數方差(垑)的比率,效度與信度的關係為:信度是效度的必要條件,但不是充分條件。一個測量的效度要高,其信度必須高,而一個測量的信度高時,效度並不一定高。即測量工具確能測出其所要測量特質的程度。效度是科學的測量工具所必須具備的最重要的條件。在社會測量中,對作為測量工具的問卷或量表的效度要求較高。鑒別效度須明確測量的目的與範圍,考慮所要測量的內容並分析其性質與特徵,檢查測量的內容是否與測量的目的相符,進而判斷測量結果是否反映了所要測量的特質的程度。

效度

(1)內容效度指測驗題目對有關內容或行為範圍取樣的適當性。成就測驗和熟練測驗特別注重這種效度。在成就測驗中,測驗題目是根據教學大綱和教材內容適當抽出,內容效度就是判斷測驗題目(內容)是否符合它欲測的目標。由於這種衡量效度的方法必須針對課程的目標和內容,以系統的邏輯方法詳細分析題目的性能,又稱課程效度或邏輯效度。確定內容效度的方法主要有兩種:①專家判斷,即由有關專家對測驗題目與原定內容範圍的符合性作出判斷;②統計分析,即以一組被試在取自同樣內容範圍的兩個獨立測驗上得分的相關作出估計。內容效度很容易與表面效度相混淆,實際上兩者意義不同。表面效度指從外表(如測驗的材料及用語、試題的印刷等)直觀地看,測驗題目與測量目標的一致程度,它與內容效度所指測驗在實際測量上的有效程度不同。從技術意義上嚴格地說,表面效度不是效度,但為了取得被試的信任與合作,表面效度也不可忽視。

(2)構想效度指測驗分數能夠說明心理學理論上的某種結構或特質的程度。主要適用於心理測驗,其目的是以心理學的概念說明和分析測驗分數的意義,即從心理學的理論觀點對測驗的結果加以解釋和探討。在心理學上,所謂構想是指心理學理論所涉及的抽象而屬假設性的概念、特質或變數,如智力、焦慮、機械能力傾向、成就動機等,通常採用某種操作性定義並用測驗來測量。確定構想效度的邏輯和方法一般是:先從某一構想的理論出發,導出各項關於心理功能或行為的基本假設,據以設計和編製測驗,然後由果求因,以相關、實驗和因素分析等方法,審查測驗結果是否符合心理學上的理論觀點。

(3)效標關聯效度指測驗分數與效度標準的一致程度。效度標準簡稱效標,是足以反映測驗所欲測量或預測的特質的獨立量數,並作為估計效度的參照標準。測驗分數與效標的一致程度以二者的相關係數表示,這種相關係數稱為效度係數。效度係數越大,測驗的效度越高。由於用相關係數這種統計數值表示,這種效度又稱統計效度。效標關聯效度可分同時效度和預測效度。同時效度指測驗分數與當前的效標之間的相關程度,通常與心理特性的評估和診斷有關,常用的效標資料包括在校學業成績、教師評定的等級、臨床檢查、其他同性質測驗的結果等;預測效度指測驗分數與將來的效標之間的相關程度,對人員的甄選、分類與安置工作等甚為重要,常用的效標資料包括專業訓練的成績和實際工作的成果等。運用追蹤法對行為表現作長期觀察、考核和記錄,以累積所得的事實資料衡量測驗結果對將來成就的預測性。

測量的各種效度的區別在於各自強調的方面不同。一個測驗可以有多種效度,每種效度視使用者的具體目的而定,不存在測驗的統一效度。各種效度又是相互聯繫和補充的。內容效度和構想效度既是效標關聯效度的保證,又須得到它的支持。考察內容效度和效標關聯效度又有助於確定構想效度。

內在效度指實驗的自變數和因變數之間存在明確因果關係或相關關係的程度。表明因變數的變化在多大程度上來自自變數——有效性。

外在效度指教育實驗研究結果的概括程度,表明實驗結果的可推廣程度。

在心理學研究(特別是實驗研究)文獻中,常使用內在效度和外在效度的概念,這與測量的效度的含義有所不同。內在效度指研究的自變數和因變數之間存在明確關係的程度。如果一項研究經過分析表明,因變數的變化確系主試操縱的自變數的變化所引起,並不因其他變數的影響而變得模糊不清或複雜化,那麼這項研究就具有內在效度。

影響內在效度和外在效度的因素:

影響實驗研究的外在效度的因素主要有樣本 (往往是便利樣本而無法推及總體) 和環境 (人為製造而往往強化了實驗效果) 兩類。

影響內在效度的因素較多,可以用Stanley and Campbell 及其他人有關影響實驗研究內在效度的下述因素為參照:

1.自我選擇(Selection,在單次調查中更容易存在);

2.歷史(History,在重複實驗或調查中均存在);

3.成熟(Maturation,同2)

4.重複測試(Repeated Testing,固定樣本調查有此問題)

5.測試工具影響(Instrumentation,調查問卷自然有其問題)

6.回歸趨中(Regression to the Mean,調查同樣存在、追蹤調查尤其如此)

7.實驗對象流失(Experimental Mortality、同樣適用於固定樣本)

8.自我選擇和成熟的交互影響(Selection-Maturation Interaction、見1和3)

9.實驗偏差(Experimenter Bias,在調查中也有調查環境的問題)

上述影響中,大部分與追蹤調查或固定樣本調查(前者可以用非固定樣本)有關;而與最常見的單次調查有關的是自我選擇,即調查對象往往將自己的預存行為和觀念(統稱 predispositions) 帶入他們對調查問題的回答,這是自然的,問題在於調查者無法測量各種預存行為和觀念之間的先後次序,從而無法確定它們之間的因果關係。

調查與實驗的結合,可以互補互助。在程序上,可以先做實驗以確定一對關係的內在效度,然後通過調查來驗證其外在效度;也可以倒過來,用實驗來驗證自己或前人已經做過的調查發現。Iyengar and Kinder (1988) 用實驗方法做議程設置研究,開創了議程設置研究的一個新範式,其實驗結果則給議程設置研究中的”雞與蛋“懸案(即“先有媒體議程還是先有公眾議程”)作了最後的定論。

控制實驗 (control experiment) 與現場實驗 (field experiment) 的結合使用,也是提高實驗外在效度的一種有效方法,這裡主要解決的是控制實驗的環境問題;是否能否解決樣本的代表性問題則要看現場實驗的抽樣方法。

固定樣本調查是解決自我選擇問題的良方,但是其容易受到其它幾種影響。所以需要在做最後一次固定樣本調查的同時,再另抽一個獨立樣本。其意義與調查與實驗的結合相似。

內在效度與外在效度的聯繫:

效度是研究設計必須考慮的問題。效度只是程度上的問題,是高與低的問題。效度不會全有或全無。內在效度是研究設計的基本要求,是研究質量的根本保證,是外在效度的先決條件。沒有內在效度便無所謂外在效度,因為一個研究本身不科學、不精確,內在效度很低,即使它再容易推廣、再現,外在效度再高,也不能正確解釋問題現象,也不可能有什麼實際意義。一般來說,內在效度越充分,結果的可推廣度越大,研究也越有價值。

內在效度的目的在於排除另類的解釋,使研究變數關係純化、凸現,能經得起重複、驗證。只有這樣,最終的研究結果才能被大家所接受。研究設計時,研究者本人應該確定自己研究的內在效度,在確保研究最基本的內在效度的基礎上,考慮研究的外在效度,即在保證研究科學性的前提下,考慮研究的可推廣性。