共找到3條詞條名為失聰的結果 展開

- 耳科疾病

- 弗朗西斯·伊塔尼所著小說

- 2021年吳郗琛執導的短片電影

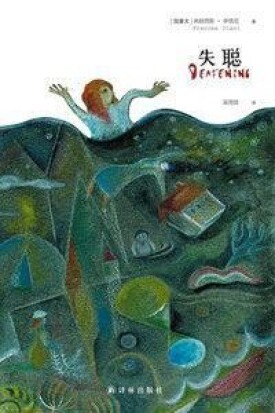

失聰

弗朗西斯·伊塔尼所著小說

《失聰》榮獲2003年鼓手小說獎 以及2004年英聯邦最佳圖書獎。

五歲的格拉尼亞因猩紅熱失去聽力。外婆瑪莫教她讀書說話,期待在孩子身上發生奇迹。九歲時,格拉尼亞被送至安大略聾啞學校學習手語,畢業后成為一名護士,並遇到了一生最愛吉姆。然而造化弄人,結婚僅兩周后,吉姆應徵入伍,奔赴一戰戰場,格拉尼亞就此開始了無盡的等待。

弗朗西斯·伊塔尼(Frances Itani)加拿大小說家、詩人和散文家。1942年出生於安大略省,英文和心理學雙學士。主要代表作有《失聰》、《憶骨》、《安魂曲》等,獲得了包括“英聯邦最佳圖書獎”、“鼓手小說獎”在內的諸多獎項。

1

倘若智力尚可,失聰兒童一年內便可學會三百到五百個單詞。孩子先學習各種語音,然後再學習如何將不同語音進行組合。

——多倫多博覽會上的講座

安大略省德西龍托鎮

“去我房間。”瑪莫指著樓上說道,“把我桌上的包裹拿來。”

格拉尼亞盯著外婆的嘴唇。她懂了,於是掀開樓梯口厚重的擋風掛簾,往樓上跑去。到了樓梯平台,她停了下來,透過那裡的窗戶向外張望。屋裡就這兒的窗戶做 成了舷窗的模樣,儘管它對著屋后,望出去只是一片陸地,入眼並無水面。她瞅著窗下的後院,看到了歪斜的柵欄、圍場,目光右移,則是父親旅店背後的車棚。遠 遠地向左望去,越過米爾街上幾幢房子的屋頂,可以看到一片長方形的田野,沖相反的方向,也就是小鎮的西邊延伸開去。一棵分杈的樹投下兩道長長的影子,午後 時光,影隨日轉,滑過田野。想起自己的差事,格拉尼亞回過神來。她跑到瑪莫的房間,找到了一個藍布包著的包裹,把它帶到了客廳。瑪莫將一把矮椅子拖到自己 的搖椅邊上。搖椅面朝陽台,背對客廳,隨她前後搖晃。

“坐這兒。”她動唇說道。

格拉尼亞盯著。下樓的時候她就用手指探了探包裹,知道那是一本書。瑪莫點頭示意,格拉尼亞解開包裹上打的結,將那塊布疊好。封面上她首先看到的是一個 詞,或者說是由詞勾連起來的一幅畫。詞由黃色的繩子組成,盤曲纏繞,穿過一艘船的甲板。駕船的是一位長鬍子船長,旁邊粗陋的長凳上坐著一個光腳的男孩。男 孩正在讀書,跟格拉尼亞手中的書一模一樣——從封面一眼就能看出來。背景中的大海、天空,還有船帆,藍的藍,白的白,棕的棕,色調各異,卻一派柔和。

格拉尼亞認識那些繩子字母,猩紅熱退了之後,她跟著瑪莫把字母表又從頭學了一遍。那些黃色的字母扭來扭去,六個形成了一組。

“星期天,”瑪莫說道,“書名是《星期天》,你可以把書放在自己屋裡,想什麼時候看就什麼時候看。我們每天挑一頁,你要把圖畫下面的詞語都學會了。好吧?”瑪莫眉毛一揚,算是在句末打了個問號。

書是給她的。這她明白。好。她的手指在封皮上摩挲著,但她得保持安靜,不然瑪莫會覺得她是坐不住的孩子。

“書里有很多詞,”瑪莫說,“很多很多。”她用指尖敲著書皮。“總有一天,你會把它們全都學會的。”她自言自語地嘀咕著,“一個詞你要是能說得來,那也 就能用得來。”也不知道格拉尼亞懂了幾分。“我們就這樣一個詞一個詞地來——直到你爸媽為你上學的事有了正經打算。你已經晚了一年,又錯過了一段寶貴的時 間。”

瑪莫手指著書,眼裡閃著“這就來吧”的意思。格拉尼亞打開書的硬皮,翻過緊接著的空白頁。裡面也有“星期天”這個詞,只不過這次它的字母是黑色的,由小樹枝而不是黃色的繩子組成。小樹枝之後的一頁是帶彩的。

一頭白褐相間的牛犢站在長滿草的小路上,盯著一個小女孩看。女孩朝牛犢走來。她的身形和年齡與格拉尼亞相仿,約莫七八歲的樣子。只能看到她的背——藍色 的衣服,黑色的鞋襪。她的帽子低垂在手,帽頂的雛菊翻落下來。另一隻手裡是一個穿著紅衣服的布娃娃,軟軟地耷拉著。布娃娃的頭髮跟格拉尼亞的一樣紅。圖畫 里誰也沒動。牛犢嚇得似乎連蹄兒也不敢抬一下。

格拉尼亞指著圖畫下面的兩個詞,盯著瑪莫的嘴巴。

“bothafraid(都有點害怕)。”瑪莫讀道。

打頭的那個音從格拉尼亞的唇間迸出。“bo,”她說,“bo。”

瑪莫齒咬舌尖,做出發th這個音的樣子。“bo-th。”

格拉尼亞盯著瑪莫的雙唇,試了又試。發好th可沒那麼容易。對於“afraid”(害怕)她早已熟知。那是她每天晚上在黑暗中的感覺。

“要練。”瑪莫交代她,隨後起身離開搖椅,留下“加拿大花束”的余香。選這款香水是沖著它的名字和她選擇落腳的這個國家,也因為多年前她離棄的那條船上 的惡臭,還因為伊頓先生從他的郵購商品目錄中恰巧就選送了這款小瓶裝、價值四十一分的香水。她轉身走開,空氣被帶動,像是飄搖的布片。

格拉尼亞聞著香氣,深深地吸了一口。她使勁聞了聞那本合上的書,把它緊緊地抱在胸前,生怕它會跑掉似的。both和afraid夾纏在一起,在她口中半生不熟、含混不清。她跑到樓上跟姐姐同住的房間里。特雷絲正展身躺著讀自己的書,《小仙女》。有時候,等特雷絲放學回了家,瑪莫和她會互相讀給對方聽。格拉尼亞總會盯著她倆的嘴唇看,可故事究竟說了些什麼,她就弄不明白了。

“說吧。”格拉尼亞指著圖畫下面的文字對特雷絲說,“沖著我的耳朵說。”

特雷絲瞥了一眼那本新書,知道那是瑪莫送的。“有什麼用呢?”她說,“你聽不到的。”她搖了搖頭,不。

“那就大聲點。”格拉尼亞說。

“你還是聽不到的。”

“沖我的耳朵大聲喊。”她尖著嗓子,好讓特雷絲明白她不會就此罷休。她側過腦袋,感受到特雷絲窩成喇叭的雙手,還有兩陣急促的氣流。

格拉尼亞練著,特雷絲聽著,“都有點害怕,都有點害怕,都有點害怕。”

“挺好。”特雷絲嘴上說。她聳了聳肩,又去看她的《小仙女》了。

晚飯是圍著那張大橢圓桌吃的,一日三餐都是如此,那是家庭專用的餐桌,位於隔壁旅店餐廳私密的一角。整個吃飯的過程中,格拉尼亞都想著那頭白褐相間的牛 犢和那個藍衣女孩。傍晚與瑪莫沿主街散步的時候,她腦海里是他們的影子,後來上床躺下,在黑暗中睜著眼睛的時候,腦海里還是他們的影子。

“都有點害怕。”她輕聲說,不想讓屋子那頭的特雷絲聽到。一縷輕風透過姐姐床鋪上方的窗戶吹進屋來。

特雷絲那邊的窗戶對著屋頂的斜坡,斜坡向上朝著旅店的上陽台延伸。從這裡望去,房子和旅店似乎連在一起,儘管並不是這麼回事,中間其實有一條頭上加頂、兩側敞開的廊道。卧室的另一面窗戶下瞰主街和昆特灣。昆特灣很大,從位於加美兩國邊界的安大略湖一路延伸至此。正對姐妹倆房間前窗的,是一株孤零零的楓 樹。

幾乎所有的家庭活動都在鎮子的主街上上演。往東,過內樂劇院不遠,陸地便與湖灣相接,就到了主街的盡頭。主街西端,也就是格拉尼亞住的地方,坡勢向上,與曾經的約克路,現稱鄧達斯大街的道路交匯。約克路往西穿過莫霍克族印第安人的領地,直達沿湖二十英裡外的貝爾維爾市。往東,這條路穿過鎮子的北部,通往 納帕尼、金斯頓和聖勞倫斯河。德西龍托鎮的大部分都在這條路以南,靠著湖灣。

小鎮就像是一個大過頭的村落,這倒不假,但由於拉思本實業在這兒已經有些年頭了,小鎮儼然已經出落成一座“公司城”,有鐵路,有汽船,更有沿湖星羅棋 布、不計其數的企業。主街與湖岸之間,工廠不少,木料成堆,有木材加工廠,有煤棚,有車廂製造車間,也有鐵軌和機車轉檯。主街兩邊,事務所和商鋪雜然相 處:電報局、糖果屋、麵包房、街角的雜貨鋪、窗戶布滿水汽的華人洗衣店、男裝裁縫鋪、《論壇報》印刷所、鐘塔高聳的郵局、街對面的理髮店、街盡頭的內樂劇 院、馬具店、消防所,還有五金店。背街有殯葬所,還有雜貨鋪和麵包房,警局和圖書館同在一棟大樓——麥琪嬸嬸就在圖書館工作——還有社區會堂和教堂,以及 桌球廳。跟格拉尼亞一起在小鎮穿行的時候,瑪莫會一一說出這些建築的名字,但格拉尼亞知道,要是沒有人帶,她只許去雜貨鋪、肉店和郵局。

由於地處米爾街和主街的轉角,正對著火車站和停靠汽船的碼頭,父親的旅店總是忙個不停。

姐妹倆樓上的房間在旅店旁邊的房子里,格拉尼亞的床鋪上方沒有窗戶。她那邊是一堵牆。右邊是牆,前臉和左側開著窗戶。她跟瑪莫學過左右之分。她想著《星 期天》那本書,還有圖畫下面的生詞。牛犢和小女孩,誰也不會朝著對方舉步向前。他們會等著,直到她早上起床再翻開書皮。她會盯著他們看,而他們則會守在那 一頁,面對面看著對方。

……

故事緩緩展開,鏗鏘有力,對視覺和聽覺的描繪令人炫目。……伊塔尼將戰爭背景下的古典浪漫處理得非常有新意,一定會讓讀者一讀再讀。

——《書單》

正如她對地獄般的佛蘭德戰場的演繹一樣,伊塔尼對主人公格拉尼亞無聲世界的描繪,以及各種與愛人交流方式的描繪,都非常精湛。儘管小說偏重於黑暗的主題,但字裡行間仍充滿了光明。

——《衛報》