十三行遺址

十三行遺址

十三行遺址是台灣北部重要的考古遺址之一。該遺址位於台北縣八里鄉淡水河海口交界處的南岸,挖掘出陶器、鐵器、墓葬等各類豐富的史前遺物。該遺址的主人生存於距今約1800至500年前,在文化上屬於台灣史前時期的鐵器時代,是目前台灣唯一確定擁有煉鐵技術的史前居民,很有可能是台灣平埔族凱達格蘭人的祖先。該遺址被台灣地區內政部門訂為“國家”二級古迹,目前在該遺址上設有十三行博物館,是台灣地區第一座縣立考古博物館。

1955年秋天,台灣當局空軍的飛行員潘克永少校隨機飛越八里鄉觀音山上空時,突然發現飛機的羅盤出現了磁力異常的反應,他以為是發現了鐵礦,所以才會影響到羅盤的運作。1957年,潘克永找上了在台灣大學任教的地質學家林朝棨,會同中美鑽探公司工程師黃瀛東到八里鄉頂罟村現地勘查,才知道在地面上到處可見的鐵塊與鐵渣,其實是土法煉鐵所遺留的殘渣。因為當地並無漢人或日本人煉鐵的紀錄,他們乃斷定這些殘渣為史前人類的煉鐵遺址。由於遺址所在地台北縣八里鄉頂罟村有個別名叫「十三行村」,於是以該名稱將此考古遺址命名為「十三行遺址」。至於頂罟村別名的由來則有不同的說法,一說是因為清朝時,這裡曾為重要商港,有多達十三行郊(商家)在此經商,所以將此處稱為「十三行」。可是,也有學者認為「十三行」可能來自台灣少數民族語言的音譯,為台灣少數民族稱呼該地之名稱。

十三行遺址發掘

十三行遺址

十三行文化屬於北台灣地區的金屬器時代,時間大致從2,300年前開始,到漢人進入本地區之後才結束,是台灣史前文化的代表文化之一。十三行文化的主要特徵是石器減少,只剩下凹石、石槌等無刃器。從出土的鐵渣、礦石等礦物,顯示當時人已知煉鐵。除了石、鐵外,還有為數不少的陶器,主要是紅褐色夾砂陶,特徵是手工製作,含細沙,火候高、質地堅硬。

如果以史前文化較寬的定義而言,台灣北部地區擁有赤褐色或淺褐色拍印幾何紋硬陶的史前遺址,都屬於廣義十三行文化的範疇。就此而言,十三行文化的分佈地區,在西海岸地區由淡水河沿著海岸向南一直分佈到大安溪,向東則沿著北海岸、蘭陽平原一直分佈到奇萊平原北側的三棧溪。

根據考古學者劉益昌的看法,根據時間、分佈區域及文化內涵,十三行文化可以再區分為早、晚兩期及七個不同的類型。其中早期為年代距今2000-1000年之間,包括十三行類型、後龍底類型、番社后類型;晚期年代距今1000年以內,包括埤島橋類型、新港類型、舊社類型與普洛灣類型。

陶器

十三行遺址所發掘出土的文化遺物中,陶器是數量最龐大的一批標本。其中,完整或可復原的陶器約126個,破碎的陶片占最大宗,估計約超過80萬件。十三行遺址出土主流的紅褐色夾砂陶片,依據其施紋方式的不同,可以分為素麵、拍印文系統、及壓印、刻劃、刺點、劙划、捺點等。一般而言,紋飾多施於器物腹部及延伸的底部,大部分皆通體施紋,亦見紋飾呈環帶狀分佈。

在各種出土陶器中,淡褐色陶器雖然數量不多,但卻有其他器物少見的粗條紋紋飾。灰黑色泥質陶器數量也不多,但是頗具特色,器型有小口大腹的罐與瓶,質地細緻,表面經常抹平磨光,肩部外表裝飾有刺點紋及圈點紋,紋樣常環繞器表一周。

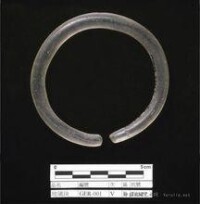

十三行遺址出土文物——玻璃件

鐵器

從十三行遺址出土的鐵渣、礦石、煤等的研究,顯示該遺址主人已知煉鐵。此外,在十三行遺址也發掘出煉鐵作坊,證實煉鐵是在聚落內進行的。

出土的鐵器不算多,可能是因為氧化腐朽不易保存,以及再製造利用,以致出土器物數量較少。目前出土的鐵器皆器型不明,推斷是用來做武器。一般來說,如果具有農耕文化,應當有金屬制的農具,或是類似物。雖然目前已經證明十三行人能夠農耕,只是技術並不高明,他們同時也會畜養家畜。

其他器物

十三行遺址出土的青銅刀柄

墓葬相關人骨及器物

十三行遺址還出土了大批和墓葬相關的人骨及器物。依出土的姿勢與方向,人骨的姿勢可分為九大類型,而其中最值得討論的便是屈肢葬。十三行遺址之主人的埋葬習俗,以頭朝西南臉向西北的側身屈肢為主,凶死者則往往以頭向東北的直肢葬方式埋葬,常見的陪葬品包括裝飾品陶罐、青銅柄、鐵刀等器物。在十三行遺址出土之前,台灣史前遺址中從無屈肢葬的葬式出現。而屈肢葬郄是台灣少數民族主要的埋葬方式。

此外,由無頭葬出現可知聚落或族群間可能有戰爭或獵頭的行為。

曾經居住過十三行遺址的三群人

十三行遺址

其次,大約在1,800年前,有另一群人遷入十三行,考古學者稱他們為「十三行文化人」,很可能就是平埔族凱達格蘭人的祖先。他們在這裡居住的時間相當長,至少住到距今大約800年前,前後長達1,000年以上。他們除了留下豐富的遺跡與遺物外,也留下了大量的墓葬。十三行遺址上所挖到的文物,大多數是這一群人所遺留的。

最後一群人則是清代中葉之後從中國福建渡海來的漢人移民,他們在此建立了一個村莊。

十三行文化人的食衣住行

十三行人以農業為主要生業,種植稻米等農作物。除了種稻外,漁獵也相當發達,他們到淡水河邊採取貝類、捕捉魚類、海中哺乳類,併到鄰近的山區狩獵鹿、山豬、羌、山羊等野生動物,充分利用了河海口及山林的豐富資源。吃完貝肉后,他們多會將貝殼丟棄在同一個地方,形成考古學家所稱的「貝冢」。

由於遺址上發現了史前人用來織布的陶紡輪,可知十三行人應會利用簡單工具來做衣服。但是因為這些衣服埋在地下太久而腐爛,已無法知道它們的顏色和樣式。

十三行人住在由木頭架高的屋子裡,藉以避免潮濕,並防止野獸的侵襲,學者稱此為「干欄屋」,而台灣少數民族部落也都有類似建築。

十三行遺址煉鐵爐

從墓葬看來,十三行人的埋葬方式多是側身屈肢葬,且頭骨多半朝向西南方,可能有某種文化或信仰上的意義,並以陶器、珠飾、金屬器等陪葬。學界對於出土人骨的研究也顯示,十三行人很可能和台灣少數民族一樣,喜歡嚼食檳榔、煙草,並常蹲在地上聊天、吃飯。

(依照作者姓氏漢語拼音順序排列)

林嘉偉,1995,十三行遺址出土凹石研究。台灣大學(考古)人類學系碩士論文。

劉斌雄,1963,台北八里坌史前遺址之發掘。台北文獻:52-64。

十三行遺址博物館

卲慶旺,2004,趨向科學的造形:從考古出土頭顱再現古十三行人的面貌為例證。台灣藝術大學台灣藝術大學碩士論文。

翁佳音,1998,論十三行遺址的主人:荷蘭時代的十三行番社。台北縣立文化中心季刊:14-26。

楊君實,1961,台北縣八里鄉十三行及大坌坑兩史前遺址調查報告。台灣大學考古人類學刊:45-70。

臧振華,2001,十三行的史前居民。台北縣:台北縣立十三行博物館。

臧振華、劉益昌,2001,十三行遺址:搶救與初步研究。台北縣:台北縣政府文化局。

臧振華、劉益昌、邵慶旺、Pietrusewsky, Michael,2001,十三行人面貌復原工作過程。北縣文化:23-28。

臧振華、劉益昌、塗勤慧、Pietrusewsky, Michael,2001,十三行遺址出土人骨初步報告。北縣文化:18-22。