漁子溪

漁子溪

二河源長,積水面的森林復蓋面大,植被好,水的含沙量小,流量較穩,落差大,下游(兩水合點以上)河床比降是千分之24.4,是較理想的開發河流之一。國家以建成漁子溪一級電站投產,漁子溪二級電站等。二河兩岸山青水秀,氣候溫和,有極豐富的動植物資源,是世界著名的大熊貓棲息之地。是卧龍自然保護區的主要組成部份。

漁子溪流域處邛崍山東麓,多處深山峽谷,河口引灌困難,但水能資源豐富,新中國成立以後,已經實現了梯級開發。

漁子溪

二河由耿達的正河(長約45公里)、卧龍的銀廠溝、鸚哥嘴溝、大魏家河等溝(河)121條組成。集水面積約1690平方公里。源頭名羊子坡,到小魏家溝的匯點始稱巴朗河,流經卧龍關時,俗稱皮條河,糖房至耿達鄉龍潭磨子溝稱燒湯河,以下稱二河,又名漁子溪。

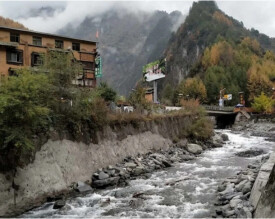

漁子溪下游東莞援建的映秀鎮一段

主要支流正河,發源於著名的四姑娘山東坡,名曰正溝,發源於錢糧山東南麓的日錢糧溝,兩源不相上下,彙集白岩溝鍘刀口溝和龍眼溝之水,在耿達鄉龍潭磨子溝村附近匯入二河。

此水雖源於巴朗河20餘公里,但兩水流量可比。根據漁子溪水位站有記載的資料,年平均流量最高是1966年79.1立方米/秒,最小是1969年46.5立方米/秒,月平均流量最高是1966年8月219立方米/秒,最小是1972年12月12立方米/秒,流速最大是8米/秒,最小是4.44米/秒。日平均含沙量最高是11.500千克/立方米,最少是977克/立方米。

1971年10月1日零點,辛勤勞作的建設者們,終於可以歡笑了!

這一天,紅衛發電廠一號機組投產發電,興奮的人們舉行了簡樸而熱烈的儀式,水電部副部長張彬親臨現場剪綵。

這是具有歷史意義的“映電第一天”啊,映電老人談起這一天,那種沉醉,那種自豪抑或說得意的神情,非親歷者莫能體驗。

從此以後,映電就有了無數個令員工驕傲的“第一”——

1971年12月1日,二號機組投產。

1972年4月14日,紅衛發電廠正名為映秀灣發電廠。30日,三台機組全部投產發電。

1972年12月5日,座落在岷江支流——漁子溪河畔的漁子溪水電站首台機組併網發電。

1973年11月16日,漁子溪電站第二台機組併網發電。

1974年12月24日,漁子溪電站第三台機組併網發電。

1975年12月26日,漁子溪水電站第四台機組併網發電。

1986年5月13日,漁子溪二級電站第一台機組投產發電,四川省副省長馬麟在在慶典儀式上,宣布將漁子溪二級電站正式更名為耿達電站。

1986年11月20日,耿達電站二號機組投產。

1987年8月30日,耿達電站三號機組投產。

1987年12月21日,耿達電站四號機組併網發電。

漁子溪兩岸山青水秀,氣候溫和,有極豐富的動植物資源,是世界著名的大熊貓棲息之地。是卧龍自然保護區的主要組成部份。卧龍國家級自然保護區,位於四川省阿壩藏族自治州汶川縣境內,地處岷江上游、邛崍山的東坡。始建於1963年,是我國最早建立的保護區之一。是以保護高山生態系統及大熊貓、金絲猴、珙桐等珍稀物種為主的綜合性的國家級自然保護區。

保護區面積20萬公頃,海拔在1150-6250米之間。1975年經國務院批准建立,1980年加入聯合國教科文組織國際“人與生物圈”保護區網,主要保護對象為大熊貓及森林生態系統。卧龍已成為具有世界意義的自然保護區,在中外自然保護區中佔有重要的地位和享有較高的聲譽。

國家以建成漁子溪一級電站投產,漁子溪二級電站等。

熊貓水電站,位於四川省阿壩州卧龍自然保護區境內岷江右岸一級支流漁子溪上游主流皮條河上。採用引水式開發,閘址位於龔老漢溝上游約350米處,廠址位於轉經樓溝口上游約300米的右岸階地上,閘、廠址相距約5.2公里。電站正常蓄水位1989米,總庫容44.6萬立方米,死水位1987米,調節庫容17萬立方米,具有日調節能力,最大閘(壩)高15米,電站裝機兩台,電站發電引用流量31.4立方米/秒,額定水頭90米,總裝機容量24兆瓦,多年平均發電量11364萬千瓦時,年發電利用小時數4735時,枯水年枯期平均出力3.4兆瓦。

漁子溪一級電站,該站位於映秀鎮。漁子溪系岷江上游右岸的一條支流,屬狹谷河流,該站利用河口一段長約12公里的河段,河床平均坡降28%。控制流域面積1674平方公里。壩址處多年平均流量63.2立方米/秒,電站建閘抬高水位,利用毛水頭達318米,電站總裝機4台,16萬千瓦滿發,年發電童可達9.6億千瓦小時。由成都勘測設計院設計,仍採用全地下式設計。漁子溪一級電站於1966年動工興建,1972年9月第1台機組4萬千瓦投產發電,到1975年12月,2、3、4號機組相繼投產。電站建設總投資1.731億元,從1972年到1984年的13年間,共發電60.92億度,積累資金3.97億元,為建站投資的2.29倍。

漁子溪二級電站,裝機4台、16萬千瓦,年發電量8.9億千瓦小時,總投資2.6億元。電站引用流量73立方米/秒,水頭303米,該站於1981年動工興建,計劃1986年投產第一台機組4萬千瓦,1987年2、3、4號機組全部建成投產。映秀灣電站、漁子溪一級電站、漁子溪二級電站歸屬於四川省映秀灣電廠管理。

卧龍沙灣一級電站,原系卧龍紅旗森工局,於1976年所建,供森工局職工生產、生活用電,兼供卧龍鄉級單位及電站所在地花紅樹村農民用電。該站引皮條河水發電,水渠長100米,引用流量2.6立方米/秒,水頭8米,裝機1台,容量160千瓦。建設工程總投資11萬元。1978年,成立卧龍自然保護區,紅旗森工局撤遷松潘,沙灣電站移交卧龍自然保護區使用。

卧龍沙灣二級電站,1982年動工興建,1983年建成發電。電站引用流量5.5立方米/秒,水頭11.5米,裝機2台,總容量460千瓦。由成都勘測設計院設計,由世界野生動物基金會與林業部投資290萬元修建。

龍潭電站電站,位於耿達鄉龍潭村,引卧龍溝水發電,引用流量10立方米/秒,水頭9米,裝機2台,總容量642千瓦。由鐵道部成都第二勘測院設計,由聯合國糧農組織、世界糧食計劃署援助投資156萬元修建。於1984年11月12日動工興建。1985年底前建成。

耿達幸福電站,於1971年動工興建,1973年建成發電。電站位於耿達鄉幸福村,引轉經樓溝水發電。引水渠長600米,引用流量0.7立方米/秒,水頭34米,裝機1台,容量200千瓦。建站總投資25萬元,其中國家補助15萬元,鄉村自籌10萬元。

皮條河電站,位於卧龍鄉足木山村,引足木溝水發電,引用流量1.2立方米/秒,水頭28米,裝機2台,總容量150千瓦,后因災報損1台,現只剩下1台(75千瓦)繼續發電。電站建設總投資12萬元。

漁子溪流域是紅軍長征途中經過的地方,民國24年5月,中國工農紅軍紅九軍二十七師先頭部隊,在紅四方面軍總指揮徐向前率領下,於16日進入汶川芤山、青坡(當時屬茂縣)、蘿蔔寨一帶,29日夜,進駐威州。6月6日,紅三十、三十一、三十三軍到達汶川綿頎西岸地區,三十一軍軍部駐塗禹山土司衙門院內。6月8日,紅三十軍一個團曾到達耿達的磨子溝。紅四方面軍足跡遍及今威州、綿頎、映秀區的十個鄉(雁門、威州、克枯、龍溪、玉龍、綿頎、草坡、映秀、耿達、卧龍)。

紅軍駐汶川期間,汶川人民組織游擊隊、少先隊、童子隊、農會、婦女會,協助紅軍作戰、籌運軍糧、抬送傷員。縣游擊隊有118人,羌、漢各半,由紅軍連長王德昭任大隊長、板橋任季皋任副大隊長。住威州城隍廟。學習軍事、政治、文化,籌購運送軍糧。游擊隊成立兩個月,在雁門、威州、克枯等地籌糧20多萬斤(僅雁門鄉各村寨即籌購糧370餘石)。紅軍在汶川開展“擴紅”工作,號召“歡迎工農與番人加入紅軍”,全縣報名參加紅軍共135人。同年8月,紅四方面軍撤離汶川,向理番縣進發。