H.M.

記憶研究中的病人

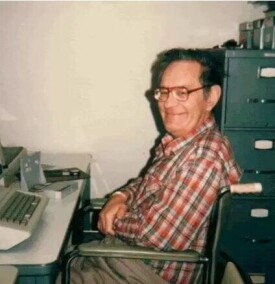

H.M.,男,全名亨利·古斯塔·莫萊森(Henry Gustav Molaison),出生於1926年,他喜歡看電視和玩填字遊戲,是一個隨和幽默的人。

目錄

1926年H.M生於美國康涅狄格州( Connecticut)哈特福德市( Hartford)。小時候的H.M.是個健康的男孩,但在一次車禍之後,他患上了癲癇。到他27歲的時候,癲癇已經嚴重到讓他什麼都做不了的程度,隨時都有可能發作,他每周都要昏厥好幾次。神經外科醫生斯科維爾(William Scoville)在為他做了各項檢查后認為,只要切除H.M.的一部分致病腦組織,就可以減輕他的癥狀。

H.M.死後被保留的大腦

他有著完全正常的智力。他可以跟人交談,因為他可以把記憶保留很短一段時間,剛好可以夠他想上一想。有一次米爾納要他盡量地記住“584”這個數字,H.M.甚至編了一套複雜的方法來幫助自己記憶,他對米爾納解釋道:

“這很容易。你只要記住8。你看,5、8和4加起來是17。你記住了8,17減去8等於9。把9分成兩份就是5和4,這不就得出584了嗎。容易。”

H.M.

他的生活從此變得很簡單:和家人一起去買東西,偶爾為草坪除草,清理落葉,看看電視。有時候做頓午飯,整理一下床鋪——這些都是他27歲以前就已經學會的事情。他能記得一些小時候的事情,他記得父母帶他去公路旅行,但是他總也想不起自己最喜歡的一個uncle其實已經去世了,儘管那是在他做手術前3年。

他搬進了新家,並在那裡生活了很久,但是每一次去街角商店買東西,每一次走過家旁邊的小路,每一次和鄰居打招呼,他都以為是第一次。有一次,一個研究者跟米爾納一起來看H.M.,交談了一會兒之後,忍不住轉頭對米爾納說,這個病人真有趣。H.M.就站在旁邊,頓時有點臉紅,他小聲嘀咕著說自己並不有趣,然後就走開了。

對他來講,時間並不是連貫的。他沒有意識流,只有稍縱即逝的意識點滴。如果你問他吃過午飯了沒有,他一般會說:“不知道。”或者“吃了吧。”但卻說不上吃了什麼。在十幾分鐘的談話里,他可能會把一個笑話重複講三遍,每一遍都是一模一樣的句子和語氣,而一點也意識不到自己已經講過了。

他形容自己的生活:“像是大夢初醒……每一天都和其他日子沒有關聯……”

但有一些事他能記得。

1962年,米爾納發現,H.M.竟然能在不自知的情況下學會一些複雜的操作。在一次實驗中,她讓H.M.照著鏡子里的圖像,在紙上描五角星。這對正常人來說都不算一項簡單的任務。

H.M.一開始也描不好,但是隨著日復一日的練習,他畫得越來越好,越來越熟練。他自己卻一點也不記得以前畫過這種東西。當他發現自己畫得不錯時,還很高興地說:“哈,這個比我想的要容易嘛。”

記憶有多少種?答案眾說紛紜。但現在,科學家已經能夠很明確地把記憶分為兩大類:陳述性記憶和非陳述性記憶(有時候也被稱為外顯記憶和內隱記憶)。陳述性記憶是那些你知道自己記得的東西,比如你的生日,比如今天早上發生的事情。失去了海馬的H.M.完全喪失了形成新的陳述性記憶的能力。而非陳述性記憶是那些你不用有意去回想就能夠知道的東西,它形成於另外的大腦部位。它使得一個已經20年沒有騎過自行車的人仍然能在跨上車的一瞬間找到感覺,使得一個多年沒有拿起吉他的人能夠順利彈出熟悉的曲調,也使得H.M.在一天天的練習中學會了複雜的操作。

他仍然不知道那個總是來他家的研究者科金(Suzanne Corkin)到底叫什麼名字,但他覺得她很熟悉。如果科金在見面的時候問他:“我們以前見過面嗎?”他會說:“見過。”

“在哪裡見過?”

MR.H.M

他會低估自己的年齡,也不知道自己有沒有白頭髮。但是如果你突然把他帶到一面鏡子前,他並不會驚慌失措。他的大腦已經在成百上千次的重複中,熟悉了自己的形象。

H.M.一直是一個溫和友善的人。和他相處了半個世紀的神經科學家科金說:“如果走進你房間的每個人都是陌生人,你會怎麼辦呢?一種辦法是保持警惕,每一個都提防。或者,把每一個人都當做朋友。H.M.便是後者。”

他並不茫然。他有著自己的價值觀,知道自己喜歡什麼。他認為填字遊戲可以幫助他記住單詞,而且很好玩。他可以整整玩一個下午。

他還很有幽默感。有一次他去麻省理工參加一個測試,和研究者一起出門。門一關上,研究者忽然想起忘帶鑰匙了,他對H.M.說:“我懷疑我把鑰匙忘在屋裡了。”H.M.說:“好吧,至少你就算忘了,也還能記得是忘在哪裡了。”

他有時也能感覺到自己好像在參與一項什麼研究,但是他不太清楚到底是什麼。科金經常跟他說:“你知不知道自己很有名,你幫我們做了好多研究。”他總是有些羞澀地問:“真的嗎?”20秒后,他就又會忘掉這件事。科金每次告訴他,他都很開心,能對別人有所幫助使他覺得很快樂。

H.M.的腦切片

2009年12月4日,H.M.逝世一周年以後,他的大腦在加州大學聖地亞哥分校被製成了2600多個切片,每片厚70微米。歷時30多小時的切片過程在網路上進行了實時直播,得到了超過300萬點擊量。

作為一個失去記憶的人,H.M.在神經科學史上留下了一段無法被忘記的傳奇。