共找到2條詞條名為獨腳鬼的結果 展開

- 韓國妖怪

- 傳說的山魈

獨腳鬼

傳說的山魈

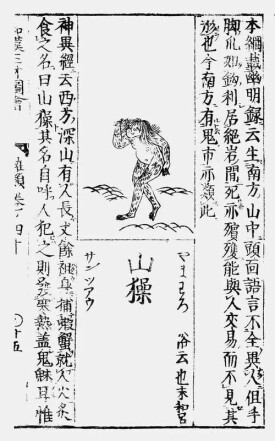

山魈(也寫作“山臊”或“山繰”)只是對山野精怪的一種稱謂,它們在鬼神傳說中也被稱作“山都”或“木客”。根據郭璞的說法,山都是中國南部至越南北部的山地之民對梟陽的俗稱。在大分裂時期的志怪小說中,山都身材矮小、身形如人、通體生毛,人們很容易注意到其獨特的嘯聲與笑聲及快速睜眼閉眼的習性。

祖沖之(429~500年)對山都的描述十分典型,在他的筆下,山都具有變化身形的能力:南康(贛江上游地區,也就是今天中國中南的江西省的主要地區)有神,名曰山都,形如人,長二尺余,黑色赤目,發黃披身。於深山樹中作窠,窠形如卵而堅……二枚沓之,中央相連。土人云,上者雄舍,下者雌室……此神能變化隱形,猝睹其狀,蓋木客山椮之類也。

據成書於5世紀的《南康記》記載,木客、山繰或諸如此類的生物在外形與語言方面與人類相似,但他們有著鳥爪狀的手腳,在高樹之上築巢。56居於樹上的木客和山都與冶鳥具有某些相似之處。冶鳥形似小兒,築巢於南方偏遠山林的高樹枝上,可以化作人形;當其棲息地遭到侵犯時,冶鳥會對老虎下令以攻擊侵入者。這類生靈具有很強的守衛領地的本能,它們會不遺餘力地保護自己棲居的林地,以使其免遭伐木之人和其他入侵者的侵犯。

但在地方傳說中,木客還是與遷居南方的中原人做木材生意的誠信商人(木客一詞也有木材商人之意)。關於木客與來自中原的遷居者間無聲交易的描述往往會提到木客的誠實不貪,它們讓人聯想到一種跨文化的貿易,語言障礙使人們在這種貿易中不得不以無言的(且常常也是隱蔽的)方式討價還價。地理學家、歷史學家顧野王(519~581年)關於木客的記載反映,普通中原人將木客視為具有半人屬性的南地土著:

虔州(江西南部)上洛山多木客,乃鬼類也。形似人,語亦如人,遙見分明,近則藏隱,能斫杉枋,聚於高峻之上,與人交市,以木易人刀斧。交關者前置物枋下,卻走避之,木客尋來取物,下枋與人,隨物多少,甚信直而不欺。有死者亦哭泣殯葬。

顧野王以讚賞的口吻評論了木客公平交易的基本態度以及他們相互之間類似於人類的情感依附關係,擁有這些特質的木客已經與全然的動物產生了差別。儘管如此,顧野王還是清楚地區分了智力低下的木客和自己所屬的人族。在被貶謫至嶺南腹地的詩人劉禹錫(772~842年)的描繪中,被唐朝之人稱為莫猺的當地土著與木客具有親緣關係,兩者有一些相同的特質,且都具有某些神秘力量:

莫猺自生長,名字無符籍。

市易雜鮫人,婚姻通木客。

星居占泉眼,火種開山脊。

夜渡千仞溪,含沙不能射。

與劉禹錫生活在同一時期但更為年長的韓愈(768~824年)也遭到了貶謫。他同樣寫道,嶺南一帶的“吏民似猿猴”,此處的猿猴指一種多見於南方山林且身形瘦長的長尾之猴。

山魈還被看作心懷惡意且可以給人施加傷害的生物。在《神異經》(約200年)的描述下,山臊和山繰是一類人種,只有一尺余高,居住在西方的深山之中。山臊總是赤身裸體,以蝦蟹為食,據說還會向人類求借火種以炙烤食物。據韋昭記載,山繰是越人也就是南方濱海地區的土著民為夔取的名字。同樣,祖沖之稱山魈是江浙丘陵地區對某種傷人獨足怪物的土稱。江浙南部一個郡縣的方誌提到了一種喜歡食蟹食鹽(鹽是從伐木之人手中偷盜而得)的山居獨足妖怪,凡是遇見這種妖物的人都會遭遇災禍。

被稱為山都或山魈的生物所具有的特徵,包括矮小的身材、披身的毛髮、似人的面孔、笑聲一般的叫聲、在林間的快速穿梭、對蝦蟹的喜好,都令人聯想到靈長類動物,尤其是該地區土生土長的猿猴。這種妖魔形象很有可能源自人類在山中遭遇食人怪物(既有人類又有猿類)的可怕經歷。到唐朝,各種地方神話和鬼神傳說交織在一起,形成了一種與被稱為山魈的兇惡山中精怪有關的普遍敘事。段成式將葛洪的暉以及《神異經》的山繰、冶鳥等生物全部歸在了山魈這個單一類型之下,而“mountain goblins”或許是對山魈一詞的最佳英文譯法。

9世紀的一則傳說展現了山魈的另一種典型形象,即可以化作多種人類形態——既可以是引人憐憫的手抱嬰兒的乞食者,又可以是具有誘惑性的濃妝華服的美人——的古樹樹精。這類山魈是喜好把物件弄得砰砰作響的精怪,常常開各種捉弄人的小玩笑(例如坐在屋檐上拋擲磚瓦)。儘管他們對人類通常沒有敵意,但一旦受到冒犯,就會通過暴力的方式做出致命反擊。中原人與山魈的來往還以色誘的形式發生。同不斷遊盪的鬼魂一樣,山魈很可能為獲得慰藉尋求人類的陪伴。在一則12世紀的故事中,福建南部一位以收撿薪柴為業的村民有一天將一位獨足的新娘帶回了家。然而第二天,這個奇怪的女人無法從床上起身,且家人在進入其寢房后只發現白骨一具。然後他們打開她的箱篋,發現裡面只有瓦石和用來祭祀死者的紙錢。村民一家於是推測這個女人實際上是一隻山魈。儘管山魈與人類間的性接觸在唐代及之前的民間傳說中都未曾出現,但與這類獨腳山魈發生性關係的危險在宋代成了山魈故事的一大核心內容。誘惑和貪婪的主題在早期的五通神信仰中也十分常見,五通神最早就是山魈的一種。

早期神話只把暉或夔描述成山野中的食人妖魔,但大分裂時期及之後的鬼怪傳說則把山都和山魈明確定位在了武夷山和南嶺(這兩大山脈都始於長江流域並終於南越之地)一帶,這片土地是古越族的故鄉。在武夷山脈南端的贛州(位於今江西省南部)及其附近的汀州(位於今福建省西部),居民們堅定不移地相信山魈的存在。唐朝的一位詞源學者簡單地定義道:“山魈出汀州,獨足鬼。”另一位9世紀的著書者在描述中原人定居汀州的情形時提到,移居汀州的民眾在開山劈林的過程中碰上了以三種形象現身的山都:人都、豬都和鳥都(鳥都長有人首且能說人語)。山都神出鬼沒,很難完全消滅。後來人們請來了一位可以令它們定身,從而防止它們變化身形的術士,在此之後情況才開始發生改變。流行於13世紀早期的贛州傳說把木客和山都描繪為在幽深樹林中裸著身體四處跑動、相互發出長嘯之聲的生靈;風雨之後他們會在山間歌舞,因此整座山中都能聽到敲鼓吹氣的聲音。但同時,與很久之前的顧野王筆下的木客一樣,這些生靈通常會通過互市的方式與人類保持聯繫。

遷徙到汀州定居的中原人為山魈修建了祠廟並在廟中供上了祭品。這種淫神信仰足以令8世紀中期在汀州做官的一位官員感到震怒,於是他為教化治下的子民寫下了《無鬼論》一文。在山魈信仰中,七姑子屬於最為臭名昭著的那一類,以其為祭祀對象的祠廟遍布汀州和贛州全境。當地居民將七姑子視為一種惡靈,但他們仍然為其奉上祭品,以此保護自己不會受其傷害。宋朝末年的多產文人周密對提及鬼神之力的言論總體來說是抱有強烈的懷疑的,但他寫了一篇文章證明自己曾目擊過七姑子神秘力量的展現。1255年,周密的父親被任命為汀州治下的一名地方長官,他打算拆除轄下貢士院內的一座七姑廟。但他在目睹了七姑創造神跡的能力后,轉而下令重新修葺了這間祠廟。同樣,五通作為山魈的一個類別也在汀州廣受崇拜。