共找到4條詞條名為張鼐的結果 展開

- 明代巡撫

- 明代起義軍將領

- 明代小品文作家

- 張鼐(中國社會科學院)

張鼐

明代小品文作家

張鼐(1572年~1630年) ,字世調,號侗初,南直隸松江府華亭縣人。張鎣的五世從孫。晚明著名小品文作家。明神宗萬曆三十二年(1604年)甲辰科進士。改庶吉士,授檢討,較禮闈,遷司業。砥礪名行,天下推為正人。

天啟中,任少詹事,上疏諫保身、養性、勤學、敬天、法視、親賢、納諫、信令、恤民、存體十事,語斥近習,魏忠賢惡之。遷南京禮部右侍郎,上疏引疾,忠賢責以詐疾之罪,削其籍。崇禎初,起故官,協理詹事府。又改吏部右侍郎,未上任而卒。贈禮部尚書,諭祭賜葬。謚文節。

張鼐性直率,居鄉簡酬應,好薦引後輩,歿後人懷思之。著《吳淞甲乙倭變志》、《寶日堂集》、《饁堂考故》等。

張鼐石刻像

萬曆四十六年,遷國子監司業。次年,改右春坊右諭德兼翰林院侍講。萬曆四十八年,奉命出使遼東都司,撰有《使東日記》,作為實地考察清人入關前期情況之漢籍史料,曾被治滿洲史者看重。明光宗即位,奏呈《籌遼疏》,針對邊事之憂,頗多卓識,惜不受當局重視。

天啟繼位,升任左春坊右庶子,補經筵講官,再遷詹事府少詹事兼翰林院侍讀學士。天啟四年,擢南京禮部右侍郎,因參修《光宗實錄》有功,加太子賓客,二品服俸。眼見閹黨用事,國事日非,在仕途上升時期,斷然以生病為由,次年掛冠歸田。朝廷以“詐病”、拒修《神宗實錄》的罪名削奪其官職。重返平民生活,有幸逃脫魏忠賢誅戮東林之禍。

崇禎元年(1628年)三月,以太子賓客加二品服俸起複。改南京吏部右侍郎,未赴任。崇禎三年(1630年)病逝,終年五十九歲。著有《寶日堂初集》、《寶日堂雜抄》、《吳淞甲乙倭變志》、《饁堂考故》等。

張鼐的生年據《寶日堂初集·卷十六·先太孺人述》記載:“先太孺人以隆慶壬申舉孤鼐也”,也就是說,張鼐的母親在隆慶壬申年(1572年)生下了他。又稱“(太孺人)沒之日,鼐生於世已十七歲”,張鼐之母卒於萬曆戊子年(1588年),亦可推算,張鼐的生年是1572年。

關於張鼐的卒年,《崇禎長編·卷之三十三》明確記載:“(崇禎三年四月)癸酉,應天巡撫曹文衡報境內大臣張鼐、陸彥章病卒。”可知張鼐卒於崇禎三年(1630年)。另據黃宗羲《思舊錄》記載:“張鼐,字侗初,松江人。己巳,余見之於其家。時先生已病革,卧一坑上,以隱囊靠背而坐。謂餘氣清,他年遠到,勿忘老夫之言也。”崇禎己巳是1629年,當時黃宗羲去張家探望張鼐時,張鼐已病重。

綜上所述,張鼐生於隆慶六年(1572年),歿於崇禎三年(1630年)。

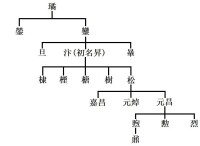

張鼐家族世系簡圖

張鼐出自西派聯芳君一系。曾祖父由舉人而仕至通判、知州,後來主動解綬歸田,家業稍盛。祖父業儒而不仕,樂善好施,不屑生產,貲財散去不少,鄉人高其品節,經濟狀況卻漸趨困頓。長子水部公(即張鼐伯父,過繼為嗣)高中進士,消息傳到家,命焚香告謝家廟,然後蕭然闔戶而居,立即謝去奴僕,手書“十警”懸於室壁,令家人子孫日誦不忘。此十則警示,針對官宦鄉紳的惡行劣德,條條有針對性,轉錄於下:

“其一曰:無受人進獻,侈畝宮而詭縣官名田也。其二曰:無令吾門有怒馬鮮衣,憑廝養為穴窟者。其三曰:無以衣冠通郡邑,自潤而人畏苦乎。其四曰:無令隸也橫於市,而奸賈豎之什一也。其五曰:無征厚利,無剝佃民。其六曰:無念舊仇,以傷容德。其七曰:謹尺一,慎姓名,毋喪節而承羞也。其八曰:無逋稅課,以勞里甲。其九曰:無忤於善良而愞於惡德,無尊重富厚而侮辱困窮。其十曰:燕享有常,豆觴有數,無恣殺而損慈也。”

張鼐嗣父水部公張烈三十一歲早逝。恐於家族經濟無甚補益。生父張煦入贅於青浦陳氏,亦可旁證家族經濟窘迫。如此之故,張鼐早年家境越加貧困,卻養成了看重名節、不好阿堵的高傲之氣。鼐登第后,久滯翰林史館,至天啟初始被當局看重,漸入佳境。在別人看來是富貴轉機,他卻別具隻眼,斷然激流勇退,優遊林下,逃脫了黨禍之災,真是末世難得的獨醒者。推測祖父的“十警”,對他起重要的提示作用。

張鼐南都掛冠前《與姜箴勝門人》一信,被後世譽為晚明散文佳品。該文不獨凸顯張鼐個人品格,更可窺得末世人情。茲轉錄於下:

“杜門不見一客者三月矣。留都散地,禮曹冷官,而乞身之人,其冷百倍。然生平讀書潔身,可對衾影,即鄉曲小兒,忌謗相加,無怪也。獨念國家所重者人才,君子所惜者名行。今設為風波之世局,令小人得借為陷阱,而驅局外之人以納其中,縱不為斯人名行惜,其如國家人才一路何?人才壞而國事壞,國事壞而士大夫身名爵位與之俱壞。吁!可思也!不佞歸矣。有屋可居,有田可耕,有書可讀,有酒可沽。西過震澤,南過武林,湖山之間,賦詩談道,差堪自老。官居卿貳,年逾五十,而又黃門彈事。止雲文章無用,恐濫金甌,不減一篇韓昌黎《送楊少尹序》。嘻!可以歸矣。況又朝局以為庸縻,而天子以為才望。即宗伯墓門一片石,他年邀惠惇史,不稱好結局哉?可以歸矣!”