普書

普書

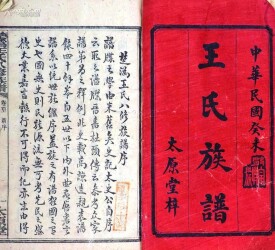

徠譜書是記載一個族發展變遷的家族志,又稱為家譜、族譜等。

國有史,方有志,族有譜,這是中國幾千年文明的傳統。譜,是按照事物類別或系統編成的表冊圖籍。族譜,俗稱宗譜、家譜、家牒、譜牒、家乘等,是同宗共祖的血親集團以特殊形式記載本族世系和事迹的歷史圖籍。族譜是以記載父系家族世系、人物為中心的歷史圖籍,是由記載古代帝王諸侯世系、事迹而逐漸演變來的。先秦時,社會上流傳有《周官》、《世本》等譜學通書;秦漢以後,又出現了《帝王年譜》、《潛夫論。志氏姓》、《風俗通。姓氏篇》等譜學著作。到魏晉南北朝時,門閥制度盛行,家譜成了世族間婚姻和仕宦的主要依據,於是便迅速發展起來。隋唐五代后,修譜之風更從官方流行於民間,盛行於元明清,以至遍及各個家族,出現了家家有譜的格局,傳承了中華民族的氏族文化。

一是譜序:包括族人寫的序和邀請外族人寫的序,以及跋語等。外族寫序人通常是當時、當地的名人,或是與家族有特殊關係的人。譜序跋的內容大致是修譜緣由、修譜經過、家族淵源傳承,有的譜中還闡發一些修譜理論。通常情況是續修次數越多,譜序就越長,譜序跋本身也就成了了解家族歷史的重要資料。

二是譜例:即修譜凡例,主要闡明族譜的纂修原則、體例、領譜和族譜的管理原理。

三是先世考:主要考述本姓來源、本族的歷史和分支遷徙情況,爾後是把本家族中最顯赫、有德行功業的先祖繪成遺像載諸譜端,並附像贊。

四是恩榮錄:主要刊載皇帝和朝廷、地方官員對家族或家族成員的封贈文字和匾額。

五是家規祖訓:內容複雜包括,財產婚姻、祖業管理、家族往來,舉凡為人處世的各個方面無所不包,且各個家族因自己的不同情況而有所側重,但都不離敬宗收族這一核心。

六徠是祠堂墳墓:對祠堂、祖墳的修建歷史、建築規模、地理位置等進行記載,有些譜中配有簡單的繪圖。還可收錄有關宗祠的管理規章,歷代相關的碑文、記頌等。

七是世系:這是族譜的主要內容。世系可分兩種形式,一是世系傳錄,即從一世祖開始到修譜日期止,家族成員的姓氏名號、生卒年月、簡要閱歷、妻室子女以及葬地封贈等情況(蘇式);另一種是世系表或世系圖,即以圖表的形式記載該家族的血緣傳承情況(歐式)歐式又分五世一提和三世一提兩種。

八是傳記:包括行狀、墓誌銘、神道碑以及年譜等多種形式。傳記又有德行、孝友、烈女、仕宦等目錄編次。

九是仕宦錄:記載族內歷代科第人仕者的名單,並簡要記載他們的業績及著述。

十是族產:包括祀田、祖山、義莊、廟產、房屋等。同時記載族產的數量、買賣情況、管理細則、收支賬目以及經營租佃情況。

十一是藝文或名跡錄:收錄族人或與家族相關的各種著述詩文。名跡錄則是記載與家族相關的名勝古迹、山水橋樑、庵寺書院和亭台堂舍等。

十二是字輩後繼:記錄本次修譜以後的輩字。囑託後人繼承修譜遺風,一般每50年修一次。

世系清晰,支派不亂:家族是一個非常複雜的而有龐大世系圖,多的有80多代,一般也有20-30代。分支就更是複雜,代數越多分支也就越多。為此只有不間斷的續修族譜,才能完整的記錄下家族的繁衍變遷。

祖孫不能同名,同族不能同於路人:多數人知父之名,也能知祖知名,然曾、高祖未然。隔代祖孫同名就屢見不鮮,同族之間長幼難辨,有族譜有一目了然。

同族不能通婚,族人遷徙明確:族規有一條是同族不能通婚,能清晰的記載族人的遷徙地,便於查找。

配氏名、字,族內名人專輯:族人有名的起字,無名的起名。族裡的名人有傳記得以流芳百世。

族譜由家族組織修訂完備后,選一良辰吉日祭祖、貢譜、賀譜之後分譜,領譜。分普有以下3種情況:

1按支派:家族分支較細的,一小支(一般五服以內)一部,小枝人多者可追加一部。

2按村:家族小且人少,分佈村莊多,一村分一至二部。

3按地區:大家族修譜規模龐大,事序複雜、耗資巨大。一地分一至二部,領回由族長保存或再次翻印分發。

有些家族雖為同族,因種種原因致使同族不同譜,為使家族相互連族情,不亂宗派。修訂完畢後派專人將族譜奉送一部。一般送到同族不同譜的始庄族長那裡。