共找到6條詞條名為歲暮的結果 展開

歲暮

謝靈運詩作

《歲暮》是東晉詩人謝靈運所作的一首五言詩。詩的前兩句敘事,詩人以夜不能寐托出憂思之深;三四兩句寫景,描寫難以入睡的詩人歲暮之夜所見所聞;末兩句抒情,詩人指出世上沒有永久的事物,一切都會隨時間的消逝而亡,抒發了詩人對生命將終的心恐和無奈之情。全詩讀來,別有一番寂冷蒼涼的韻味。

歲暮

殷憂不能寐,苦此夜難頹。

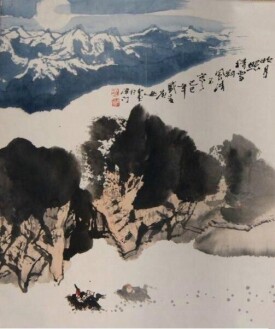

明月照積雪,朔風勁且哀。

運往無淹物,年逝覺已催。

⑴歲暮:年底。

⑵殷憂:深深的憂慮,《詩經·邶風·柏舟》有“耿耿不寐,如有隱憂”之句,謝詩這一聯當化用其意。殷:多,深。寐:睡覺。頹:盡。

⑶朔風:北風;朔:北方。勁:猛烈。哀:悲痛,凄厲。

⑷運往,四季更替;運:即一年四季的運轉。淹物:久留之物;淹:浸沒。年逝:年華逝去。催:緊迫。

我懷著深重的憂慮輾轉反側夜不能寐,內心備受煎熬,長夜漫漫無盡頭,天明遲遲盼不來,不堪忍受啊。

明月照在積雪上,北風猛烈而且凄厲。

沒有永久的事物,都會隨時間的消逝而亡。一年將要過去了,自己的生命也正受到無情的催逼。

據“年逝覺已催”這一句話推測,這首詩應當作於詩人晚年。詩人當時被貶為永嘉太守,接觸了山陰道上的千岩競秀和萬壑爭流的山水,有感而發,於是寫下了這首詩。

這是一首歲暮感懷詩,時間又是在寂靜的長夜。在這“一年將盡夜”,詩人懷著深重的憂慮,輾轉不寐,深感漫漫長夜,似無盡頭。

詩的開頭兩句,以夜不能寐托出憂思之深,用一“苦”字傳出不堪禁受長夜難眠的折磨之狀。但對“殷憂”的內涵,卻含而不宣。《詩經·邶風·柏舟》有“耿耿不寐,如有隱憂”之句,謝詩這一聯當化用其意,“殷憂”包含下文已經明白揭出的“運往”“年逝”之悲。它並非單純的對自然壽命的憂慮,而是交織著人生追求、社會人事等多方面矛盾的複雜思緒。

三四兩句是殷憂不寐的詩人歲暮之夜所見所聞。積雪的白,本就給人以寒凜之感,再加以明月的照映,雪光與月光相互激射,更透出一種清冷寒冽的青白色光彩,給人以高曠森寒的感受。這是一種典型的陰剛之美。這一句主要是從色感上寫歲暮之夜的凜寒高曠之象。下一句則轉從聽覺感受方面寫歲暮之夜所聞。“朔風”之“勁”,透出了風勢之迅猛,風聲之凄厲與風威之寒冽,著一“哀”字,不僅如聞朔風怒號的凄厲嗚咽之聲,而且透出了詩人的主觀感受。兩句分別從視、聽感受上寫出歲暮之夜的高曠、蕭瑟、寒凜、凄清。這兩句的真正妙處是它和殷憂不寐的詩人之間存在一種微妙的契合。詩人是在特定的處境與心境下猝然遇物,而眼前的景象又恰與自己的處境、心境相合,情與境合、心與物愜。明月映照積雪的清曠寒冽之境象,似乎正隱隱透出詩人所處環境之森寒孤寂,而朔風勁厲哀號的景象,則又反映出詩人心緒的悲涼與騷屑不寧。

五六句寫到隨著時間的運行,四季的更迭,一切景物都不能長留,人的年歲也迅速消逝。值此歲暮之夜,感到自己的生命也正受到無情的催逼。這兩句抒發詩人歲月不居、年命易逝之慨。這種遲暮之感與詩人的壯志不能實現的苦悶聯繫在一起,並由“明月”二句所描繪的境界作為烘托,這種感慨並不流於低沉的哀吟,而是顯得勁健曠朗、沉鬱凝重。

全詩敘事寫景抒情交融匯合,渾然一體,抒發了詩人對時光流逝無可追回的惋惜和對事業無成的惆悵。

徠《詩源辯體》:許學夷:五言至靈運,雕刻極矣,遂生轉想,反乎自然。

《詩品序》:鍾嶸:“至於吟詠情性,亦何貴於用事?‘思君如流水’,既是即目;‘高台多悲風’,亦惟所見;‘清晨登隴首’,羌無故實;‘明月照積雪’,詎出經史?觀古今勝語,多非補假,皆由直尋。”

《泛舟詩詞長河》:李劍冰:短短六句詩有大意境、大感慨、甚為動人心魄。

《簡明中國文學史 》:駱玉明:景中有情,語言也不加雕琢,清新自然。

《中國文學史》:謝靈運不但能刻畫景物,也常常用自然景物創造一些意境來表達自己的情緒。

謝靈運(385~433)晉宋間詩人。原籍陳郡陽夏(今河南太康),生於會稽始寧(今浙江上虞)。東晉名將謝玄之孫,襲爵封康樂公,世稱“謝康樂”。出身名門,兼負才華,但仕途坎坷。為了擺脫政治煩惱,常常放浪山水,探奇覽勝。詩歌大部分描繪了他所到之處,如永嘉、會稽、彭蠡等地的山水景物。其中有不少自然清新的佳句,從不同角度刻畫自然景物,給人以美的享受。他的詩文大都是一半寫景,一半談玄,仍帶有玄言詩的尾巴。儘管如此,謝靈運以他的創作豐富和開拓了詩的境界,使山水的描寫從玄言詩中獨立了出來,從而扭轉了東晉以來的玄言詩風,確立了山水詩的地位。從此山水詩成為中國詩歌發展史上的一個流派,他成為山水詩派的創始人。有《謝康樂集》。