汐潮級潛艇

日本二戰後採用水滴型的潛艇

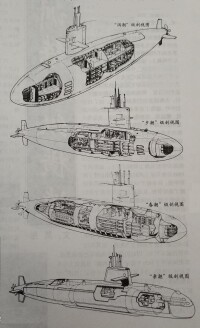

汐潮級潛艇(日文:ゆうしお型潛水艦,英文:Yūshio-class submarine,又稱:夕潮級),是日本海上自衛隊的一型常規動力多用途攻擊潛艇,是日本二戰后第二代採用水滴型的潛艇,是渦潮級潛艇的後續改良型。

該級艇在基本構型特徵與渦潮級類似,都是雙殼水滴型艇體、單軸五葉螺旋槳、十字尾舵與艇艏水平舵位於指揮台圍殼上,但在武裝系統、艇體材料上進行了改良,噸位也較前加大。

該級艇首艇1976年在日本三菱重工開工建造,1979年3月29日下水,1980年2月26日服役,至1989年共建造了10艘,由三菱重工和川崎重工分別建造;1999年至2006年,本級艇在陸續完成除役或轉換成訓練用潛艇后,由次型春潮級潛艇逐一取代。

二戰後投降的日本潛艇

1955年8月,美國租借給日本1艘小鯊魚級潛艇SS-261“斑革魨”號,被命名為SS-501“黑潮”號,這為日本獨立設計建造戰後現代潛艇奠定了基礎。之後1955年至1960年6月日本建成服役了用於技術測試的SS-511“親潮”號。1962年,日本建造了兩艘早潮級潛艇,並且編成海自第一個潛艇單位,即第一潛水艇隊。1963年,兩艘小幅修改後的夏潮級潛艇服役。這些潛艇都是近岸潛艇,由於日本是西太平洋第一島鏈,西方最靠近蘇聯海參崴的據點,因此作為防堵蘇聯龐大潛艇部隊進入太平洋的第一線,成為冷戰時代美國反潛體系之下的戰略目標。因此1965年3月,日本首艘大型遠洋潛艇SS-561“大潮”號服役,之後經過改進建造了四艘朝潮級潛艇。

渦潮級潛艇

1971至1978年,日本海上自衛隊建造了七艘渦潮級潛艇,這是當時全世界最新銳、劃時代的柴電攻擊潛艇,擁水滴型艇體、艇艏大型整合聲吶陣列等嶄新技術。20世紀80年代前,海上自衛隊對潛艇的擁有量的目標是14艘,但是日本沒有使渦潮級獨領風騷而裹足不前,而是遵循“研製、生產、服役”的三步曲,著手性能更先進的潛艇的研製。因為渦潮級尚有部分性能還不理想,如安全潛深偏低,作戰系統不夠先進等;再者為了緩和潛艇的研製、生產、服役周期很長與現代化科技發展迅猛這一矛盾,隔一定時間研製一級新艇,以使科技精華集於一身從而跟上時代;最後也是適應和平時期有限防務的需求。

汐潮級潛艇②

汐潮級建造的十年之間,電子科技的進步相當迅速,導致汐潮級早期型與後期型在裝備上有不小的差別。因此10艘汐朝級大致分為兩批,前四艘SS-573至576為基本型,後續六艘SS-577至582則是改良型,無論裝備、艇體材料都有不少改進。

退役展覽的汐潮級潛艇“秋潮”號

1996年8月1日,首艇“汐潮”號轉為特務/訓練潛艇(ATSS),編號改為ATSS-8006,於1999年除役;SS-574於1997年8月1日轉為特務/訓練潛艇,編號改為ATSS-8007,於2000年除役。SS-575於1999年3月10日轉為特務/訓練潛艇,編號改為ATSS-8008,2000年3月9日ATSS艦種廢除,以訓練潛艇(TSS)取代,故編號改為TSS-3602,於2001年除役。第四艘SS-576於2001年3月29日轉為訓練艇,編號改為TSS-3603。

汐潮級SS-578“濱潮”號於2003年3月4日轉為訓練艇,編號改為TSS-3604,2006年3月9日除役,其訓練艇位置則由姊妹艦“雪潮”號(舷號改為TSS-3605)取代,“雪潮”號后被轉為訓練艇的春潮級首艇SS-583“春潮”號取代於2008年2月20日除役,至此汐潮級完全退出日本海自的序列。未曾轉為訓練艇的四艘汐潮級(SS-577、579、580、582)則是直接除役,其中SS-579“秋潮”號在除役后被陳列於日本吳市的海上自衛隊吳史料館,該館於2007年起正式啟用。

艇型

SS-574“望潮”號

結構

汐潮級比渦潮級的尺寸大,以後期型渦潮級為基礎艇體延長4米,為76米,而艇寬和吃水仍為9.9米和7.4米;標準排水量也增至2200噸(前4艘)和2250噸(后6艘),水下排水量大約2450噸;耐壓殼體前四艘仍使用NS63型鋼製造,后六艘則改用NS80型鋼,所以最大實用的潛航深度來到275米,極限深度超過了300米,比渦潮級增加100米,從而提高了隱蔽性。汐潮級艇內總布置格局不變,仍為5個耐壓艙,但中部大直徑耐壓艇體的長度增長,使蓄電池艙的長度也相應增長。

汐潮級潛艇艇尾

AGM-84反艦導彈

汐潮級還首次裝備了干擾敵方聲吶的氣幕彈發射裝置,發射后,其裝載的化學藥劑與海水作用,產生大量氣泡以掩護本艇,提高了規避能力。

汐潮級潛艇SS-580

汐潮級最大的改進就是在綜合聲吶系統中納入了美國的AN/BQR-15拖曳線陣列聲吶系統(BQR-15是美國SQR-15的次型,美國海軍早期使用的拖曳聲吶型號,1970年代推出並測試,1980年代初在美國海軍逐漸普及),汐朝級服役之初來不及配備拖曳聲吶,從1987年起,汐潮級的SS-576“沖潮”號率先加裝ZQR-1拖曳陣列聲吶,該聲吶就是從美版BQR-15拖曳陣列聲吶的基礎上研製而成,以附加纜繩的方式布置在艇殼外,有效偵測距離達100公里以上,成為首艘擁有拖曳陣列聲吶的日本潛艇,之後其餘本級艇也陸續跟進追加。

拖曳線列聲吶與以前的艇裝聲吶相比,最大優點就是打破了艇體對於聲吶基陣尺寸的限制,可以大幅度降低工作頻率,特別是由於基陣遠離拖曳載體,受載體干擾小,並可選擇在有利的深度工作,能夠更好的利用水文條件,這樣它可以探測到更遠地方的目標,因此拖曳、線列聲吶的引入,是日本潛艇作戰能力一大突破。

汐潮級潛艇為了充分發揮出拖曳陣列聲吶和新型武器的作用,潛艇上採用了光電搜索/攻擊潛望鏡組,ZPS-6平面搜索雷達和ZLR-3電子支援系統,並首次採用了自製的自動化ZYQ-1戰鬥處理系統,日本稱為潛 艇資料系統(SumbarineComputer Data System),是日本首種配備於潛艇上的作戰系統,將艇上的聲吶、雷達、射控計算、電子戰系統與武器有機的聯接在一起,結合聲吶回傳的目標自動進行數字化綜合處理,對多個目標運動要素進行解算,將周邊整體水域戰術態勢與目標軌跡投射在單一CRT顯示器上,功能包括目標及時動態追蹤、威脅研判、分配攻擊與魚雷控制等工作。同時期的英國支持者級潛艇有類似的系統,比209型潛艇和阿戈斯塔級潛艇要早,但安裝該系統需要用掉350噸的排水量,這也是汐朝級比渦潮級更大型化的重要原因之一,雖然噸位增加,但由於自動化程度的提升,編製人員維持在渦潮級後期型SS-571和SS-572的75名左右。

汐潮級潛艇承襲美國的先進降噪科技,擁有優秀的靜音能力。除潛深增大提高了隱蔽性外,推進電機的功率雖然仍為7200馬力,但其轉速進一步降低,螺旋槳則採用5葉大側斜槳,艇內機電設備都注意防振和隔振。

| 艇體參數 | ||

| 艇長 | 76 米 | |

| 艇寬 | 9.9 米 | |

| 吃水 | 7.7 米 | |

| 排水量 | 水面2200噸(SS-573至576) 水面2250噸(SS-577至582) 水下2450噸 | |

| 航速 | 12節(水面) 20節(水下) | |

| 潛深 | 275米(標準) 300米(極限) | |

| 自持力 | 45天-60天 | |

| 艇員編製 | 75 人 | |

| 傳動 | 單軸五葉螺旋槳 | |

| 動力系統 | 2台MAN V8V24/30MATL柴油機,功率3400軸馬力 2台交流發電機,功率3700千瓦 1台推進電動機,功率7200軸馬力 | |

| 建造編號 | 舷號 | 日文艇名 | 中文艇名 | 造船廠 | 開工日期 | 下水日期 | 服役日期 | 退役日期 |

| 基本型 | ||||||||

| 8088 | SS-573 | ゆうしお | 汐潮 | 三菱 | 1976. 12.21 | 1979. 3.29 | 1980. 2.26 | 1999. 3.11 |

| 8089 | SS-574 | もちしお | 望潮 | 川崎 | 1978. 5.9 | 1980. 3.12 | 1981. 3.5 | 2000. 3.11 |

| 8090 | SS-575 | せとしお | 瀨戶潮 | 三菱 | 1979. 4.17 | 1981. 2.10 | 1982. 3.17 | 2001. 3.30 |

| 8091 | SS-576 | おきしお | 沖潮 | 川崎 | 1980. 4.17 | 1982. 3.5 | 1983. 3.1 | 2003. 3.1 |

| 改良型 | ||||||||

| 8092 | SS-577 | なだしお | 灘潮 | 三菱 | 1981. 4.16 | 1983. 1.27 | 1984. 3.6 | 2001. 6.1 |

| 8093 | SS-578 | はましお | 濱潮 | 川崎 | 1982. 4.8 | 1984. 2.1 | 1985. 3.5 | 2006. 3.9 |

| 8094 | SS-579 | あきしお | 秋潮 | 三菱 | 1983. 4.15 | 1985. 1.22 | 1986. 3.5 | 2004. 3.3 |

| 8095 | SS-580 | たけしお | 雄潮 | 川崎 | 1984. 4.3 | 1986. 2.19 | 1987. 3.3 | 2005. 3.9 |

| 8096 | SS-581 | ゆきしお | 雪潮 | 三菱 | 1985. 4.11 | 1987. 1.23 | 1988. 3.11 | 2008. 3.7 |

| 8097 | SS-582 | さちしお | 幸潮 | 川崎 | 1986. 4.11 | 1988. 2.17 | 1989. 3.24 | 2006. 4.14 |

日本水滴型潛艇發展