轎

轎

轎:jiào ㄐㄧㄠˋ。偏旁“車”簡化為“車”,偏旁“喬”簡化為“喬”。皆依據古人書法省筆簡化。從車、從喬。車、喬兩範式疊加,象喬之肩行之車是轎之範式。

本義:由人抬著走的交通工具(亦稱“肩輿”) 。如:轎子、轎車、花轎。

轎子

【轎車】 jiàochē 1. 舊時一種用騾、馬拉的載人像轎子的車。2. 一種有四門或兩門的、封閉式車身、供人乘坐四到七人的一種小汽車。

● 轎 jiào ㄐㄧㄠˋ

◎ 由人抬著走的交通工具(亦稱「肩輿」):~子。~車。花~。

◎ 轎

轎 jiào

〈名〉

● ● (形聲。從車,喬聲。本義:轎子)

● ● 竹輿。古代過山用的交通工具

輿轎而逾領。――《漢書·嚴助傳》

● ● 山轎。過山用的竹制輿車

● ● 轎子。肩輿的通稱。多為一人乘坐的能抬著走的椅子或箱式交通工具,通常用兩根杠由兩人抬行。如:抬轎,花轎,坐轎,轎班(轎夫),轎番(轎夫),轎馬錢(車馬費)。

● ● 轎行。出租轎子的行業機構

● ● 轎夫。以抬轎為生的人

《廣韻》巨嬌切《集韻》《韻會》渠嬌切《正韻》祁堯切,?音橋。《玉篇》小車也。《韻會》竹輿也。《前漢·嚴助傳》輿轎而隃嶺。《注》隘路車也。今竹輿。

又與橋通。《史記·河渠書》山行卽橋。《正字通》卽轎也。蓋今之肩輿,謂其平如橋也。

又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》?渠廟切,音嶠。《廣韻》?車也。《韻會》?也。

a chair,a sedan chair,a palankeen or a palanquin

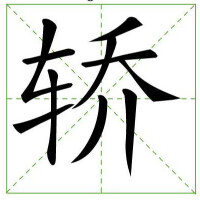

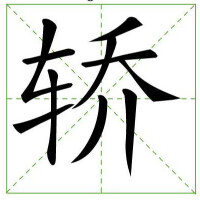

轎的書法

轎

在封建王朝時代,皇帝是天子,是龍的化身,鳳的化身,至尊至貴。因此,皇帝御用交通工具,豪華氣派,十分講究。從西周以來,國王或皇帝乘坐的車馬船轎形成一套繁瑣而嚴密的規制,歷代相沿,大同小異,故知一朝而可通全古,所謂“嘗鼎一臠”是也。在這裡僅以清代為例,略作介紹。

據《清史稿·輿服志》記載,清代皇帝乘坐的車轎有“五輦”、“五輅”、“三輿”之說。清前期,玉輅、大輅、大馬輦、小馬輦、香步輦,並稱“五輦”。“輦”字的本義,是指古時用人力拉的車;秦漢以後,成為對皇帝皇后所乘車的專門稱謂。“五輦”就是清前期皇帝皇后乘坐的五種規格樣式不同的車。此外,還有涼步輦、大儀轎、大轎、明轎、摺合明轎等御用交通工具。乾隆八年(1743年),改大輅為金輅,改大馬輦為象輅,改小馬輦為革輅,改香步輦為木輅,玉輅仍舊,遂有“五輅”之稱。“輅”字,本指安在車轅上供人牽拉的橫木,也是古時一種大車的名稱。這裡的“五輅”是指五種車。此外,乾隆間又更造玉輦,改涼步輦為金輦,是為二輦;又定大儀轎為禮輿,改摺合明轎為輕步輿,定大轎為步輿,合稱“三輿”。“輿”字,本指車廂,也就是指車。又轉義為轎,所以轎又稱肩輿。這裡的“三輿”是指三種轎子。乾隆以後,清朝帝后的御用交通工具主要就是“五輅”、“二輦”、“三輿”。這些御用車轎,前期由左所掌管,於大朝之日,陳設於太和門東。乾隆以後,改由鑾儀衛衙門經管,遇大朝會,“五輅”停放在午門外,“三輿”置備於太和門外。不同時節到不同地方舉行祭祀典禮時,皇帝也按禮儀乘坐不同的車轎。例如,乾隆七年(1742年)定,皇帝親自舉行大祀典禮時,出宮都乘輿,至太和門改乘輦。禮畢還宮,仍備輿。皇帝到天壇祭天(南郊),要乘玉輦;到地壇(北郊)、太廟、社稷壇親祭,要乘金輦;到日壇、月壇、山川壇(先農壇)親祭,要乘禮輿。外出巡視行幸,要用輕步輿。一般出入則用步輿。

關於清代皇帝出行乘坐的皇帝玉輅、金輅、象輅、木輅、革輅、玉輦、金輦、禮輿、輕步輿、步輿和皇后、皇太后乘坐鳳輿、儀輿、鳳車、儀車以及皇貴妃、貴妃、妃嬪等乘坐的翟輿、儀輿、翟車、儀車等具體樣式、尺寸、裝飾、特點等等,《清史稿·輿服志》記載得至詳至細,這裡就略而不談了。但是,有關這些御用車轎的主要差別,似乎有必要說一說。

是最講究最華貴的一種御車,多用青緞裝飾是其顯著特點,由一頭大象牽拉。金輅,亦駕象一,黃緞裝飾是其重要特徵。象輅,多紅色為其醒目之處,三轅,服馬四,驂馬六,在馬拉御車中是規格最高的一種。木輅,黑緞裝飾為主,三轅,服馬二,驂馬四,規格遜於象輅。革輅,白色為其色彩主調,轅二,服馬一,驂馬三,又次於木輅。玉輦,是最豪華的一種轎,色彩主調為青色,四轅,內二轅長3丈余,外二轅長不足3丈,由36人抬行。金輦,色彩主調為黃色,四轅,內二轅長2丈8尺,外二轅短2尺,用28人抬行。禮輿,楠木質,雙層穹蓋,上層八角形,下層四角形,垂檐、幃幔為黃緞,左右開窗,夏用藍紗,冬用玻璃,直轅二根,大橫桿二,小橫桿四,用16人抬行。輕步輿,沒有幃幔,轅、橫桿略同禮輿,亦由16人抬行。步輿,較輕步輿更為儉素,16人抬行。

形體與皇帝的禮輿相似而略小,色彩主調為黃色,四柱、座椅、轅桿、撫式等多繪金鳳,16人抬行。儀輿,比鳳輿矮小,明黃色為色彩主調,圖案金鳳彩鳳,8人抬行。鳳車,形制如鳳輿,但是車非轎,由一馬駕轅。儀車,較鳳車簡而小,一馬駕轅。皇太后的輿車,制同皇后,惟繪綉圖案中加龍,以示區別,所以皇太后的輿車又稱“龍鳳輿”、“龍鳳車”。乾隆十六年(1751年),皇太后六旬大壽,乾隆帝奉陪其母由暢春園回宮時,皇太后乘坐金輦,上有明黃緞上精心綉制的篆文“壽”字,有28人牽拉。皇太后七旬、八旬聖壽時,均御此輦自暢春園入宮。這輛金輦被命名為“萬壽輦”。至於皇貴妃、貴妃、妃嬪們乘坐的翟輿、儀輿、翟車、儀車,比皇后、皇太后的鳳輿、儀輿、鳳車、儀車檔次就更低了。

除了各式的車轎之外,御用交通工具還有龍舟和冰床。龍舟是龍形的船,也就是船頭、船尾造成巨龍形狀。《穆天子傳》說:“天子乘鳥舟龍舟,浮於大沼。”可見龍舟在先秦時代就出現了。《隋書·煬帝紀》:大業元年(605年)八月壬寅,“上御龍舟,幸江都。……文武官五品以上給樓船,九品以上給黃蔑。舳艫相接,二百餘里。”又大業七年(611年)二月乙亥,隋煬帝“自江都御龍舟入通濟渠,遂幸於涿郡(今北京)。”說明秦漢以後,龍舟仍是封建皇帝水路巡行的主要交通工具。至清代,依然如此。例如,順治十一年(1654年)端午,“召內大臣學士等,乘龍舸游西苑,至北橋登岸,幸南台,歡宴至暮。自后遇午日,宮中每以龍舟酬節。”① 乾隆年間,(五月)五日則奉陪其母到御園(指圓明園)觀龍舟。當然,這裡所說觀龍舟,如同參觀現在的賽龍舟運動,是一種遊戲娛樂活動,交通意義並不明顯。但是,清代帝后常常由宮中到西郊御園去,屆時出西直門至高梁橋,然後換乘龍舟,沿長河逆水而上,到廣源閘(在西郊萬壽寺前)再換船沿長河堤而行,過綉漪橋便進入昆明湖。因此,在高梁橋西和廣源閘東辟有船塢,為停泊龍舟之處。又在高梁橋西北修建倚虹堂,為途中歇息進膳之所。清末,慈禧太后從頤和園回宮或由宮中去頤和園,有時也從高梁橋坐龍舟由長河水路而行。這樣,龍舟也就是地道的交通工具了。此外,康熙、乾隆皇帝多次南巡時,有時也乘龍舟沿運河南下。據《養吉齋余錄》卷1記載:“聖祖南巡,舟中得鮮魚,嘗馳進兩宮。”這就是一個例證。

在皇城西苑的太液池中,“船塢舊有御舟很多。如瀛槎、仙漢乘春、太液翔鸞之類,其名不一。又有酒船、茶船、纖船、撲拉船、牛舌頭船、膳船,皆所以備隨扈者。中有蓬島飛龍一船(即龍船),尚是前明所遺。飛甍重樓,壯麗稱甲。乾隆間尚加修飾,以其重滯不復乘用。”②由此可見,明清時代的北海、中海、南海之中,御用船隻是很多的,各式各樣,各種名堂。特別由“蓬島飛龍”一船,可以略知明清御用龍舟的麗姿和風采。

冰床,是冬季人們在冰上娛樂的一種玩具,也能作交通工具。木材製作,底部左右各嵌一根鋼條,人力拉拽,在冰上飛快滑行。乾隆十六年(1751年),其母親孝聖皇太后六十大壽,從清漪園(后改頤和園)回宮時,“自長河乘冰床至(高梁)橋,易輦進宮。”③ 這說明皇族也曾以冰床代步。 ①《養吉齋叢錄》卷14,155頁,北京古籍出版社,1983年版。 ②《養吉齋叢錄》卷18,187頁。 ③ 同上書,194頁。

山轎、馱轎、花轎、竹轎、暖轎、明轎、涼轎、轎杠、喜轎、轎櫃。