共找到2條詞條名為京報的結果 展開

- 清朝《京報》

- 民國京報

京報

民國京報

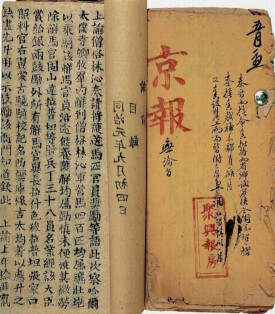

徠京報是中國古代民間刊印的以“邸鈔”為內容的公開出售的原始形態的報紙。始見於明末,盛行於清代,消亡於辛亥革命后。它與“邸鈔”實質上是同一性質,區別在於“邸鈔”是由朝廷主持,主要以手寫的形式,通過一定的組織系統向各級行政機構傳播;京報是以印刷為主,由小私有者所經營,因在京城編印而獲其名。京報印刷一般是先用膠泥活字,後用木活字或鉛字,日出七、八頁至十數頁一小冊,鼎盛時總發行量超過1萬份。因為多用黃紙作封面,所以被稱為黃皮京報。

京報內容主要是三部分:首先是朝廷政事動態,其次是諭旨,最後是奏摺。到了後期,它派生出兩種出版物:一是《諭摺匯存》,一是《邸鈔彙編》。這兩種出版物的特點是篇幅多,特別是章奏部分容量很大,又分編子目,合訂成卷,所以人稱是擴大了的京報。鴉片戰爭后,它與近代報紙交叉存在,包括《申報》在內的許多報紙辟有欄目,每天轉載它的消息,所以從某種意義上說,它起著“官方”通訊社的作用。幾個世紀以來,它的業務範圍始終與“邸鈔”相同,它的活動始終是充當著統治者的傳聲筒,為沒落的封建階級服務的。這既說明它能不遭禁止而長期存在的原因,也說明它的性質和它所起的作用。

目錄

《京報》為中華民國初年有影響力的民辦報紙之一,之間清朝末期,曾有同名的清廷半官方報紙《京報》。民國《京報》創刊於1918年10月5日,由報人邵飄萍與潘公弼於北京創辦,無黨無派,不以特殊權力集團撐腰,主張言論自由,自我定位是民眾發表意見的媒介。很快得到廣大讀者喜愛,名聲傾動一時。一年後中國北方各省皆有報紙代派處,1919年8月《京報》因屢次發表揭露、批評政府腐敗文章,被當時的安福系政府查封,邵飄萍逃亡到日本,至1920年曹錕徠、吳佩孚上台後才回國。同年9月17日,直皖戰爭后復刊。繼續主張言論自由,關注社會和國家命運、揭露腐敗為原則辦報。及后,《京報》揭露事件真相報道惹怒了當權軍閥,邵飄萍被緝捕、追殺。

1926年4月24日,邵飄萍從俄國駐北京大使館被張翰舉騙出而被拘捕,26日被槍決。同日,《京報》被封,終期2275號。

1929年,在邵飄萍的第二夫人湯修慧女士主持下,再度復刊,並在他蒙難三周年之際出版了紀念特刊。1937年7月“七七事變”后,湯修慧撤離北平,拋棄了全部資產,《京報》正式停刊。

初期報館地址在前門外三眼井衚衕38號。復刊后在騾馬市大街魏染衚衕30號。邵飄萍故居在32號。舊址尚存。