煙波致爽殿

康熙三十六景的第一景

煙波致爽殿,清朝皇帝在承德時的寢宮。建於康熙四十九年(1710年),康熙曾說這裡:“四圍秀嶺,十里澄湖,致有爽氣”。因此,題名“煙波致爽”,今將它列為康熙三十六景的第一景。

煙波致爽殿

室內靠北牆,楠木落地罩內是皇帝的卧床。嘉慶、咸豐帝都死在這裡。南窗下的床上有紫檀炕案、文房四寶等物。在西暖閣的北床后,有一道夾壁牆,牆上開小木門,以游廊連通西跨院。煙波致爽殿兩側各有一個小跨院,為東所、西所,有側門與正殿相通。咸豐時,慈禧居於西跨院,慈安住在東跨院。

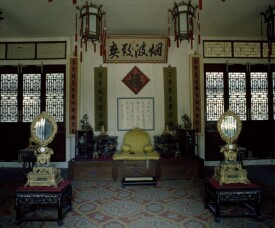

明間:為三間,是皇帝接受后妃們朝拜的地方。殿內陳設富麗堂皇,有金、銀、銅、鐘錶、玉器、琺琅、書畫、傢具等。琳琅滿目,各種古玩多達一干多件。中懸康熙題“煙波致爽”匾一面。匾下為一斗大的“福”字。兩側為乾隆御筆貼對聯,牆上有乾隆御筆落。北面設有一鋪炕,炕上設有座褥、靠背、迎手、青玉如意、紅雕漆痰盒、回字境。兩側設有多寶格,陳設各種古玩、盆景等。周圍設有各種幾,陳設鐘錶、爐、瓶、盒、畫琺琅缸、紫檀半腳玻璃鏡。東面有一對填漆描金花鳥雙頂豎櫃,西面大條案上有瓷器、琺琅等。

東次間:為皇帝與帝后們閑坐敘話之所。門內有“戒急用忍”匾一面。“戒急用忍”匾原是康熙以蘇軾《留侯論》中“猝然臨之而不驚,無故加之而不怒”教育皇四子雍正,引用佛經中的一句話題寫。目的在於規勸雍正涵養德性,同時藉以自勉。自道光七年“秋獮禮廢”以來,原匾又殘損不堪。公元1860年,咸豐避難山莊時重題四字。

陳設有貼落、掛屏、古玩、如意、痰盒、座褥、靠背、迎手、文房四寶,多寶格、紫檀邊穿衣鏡等。

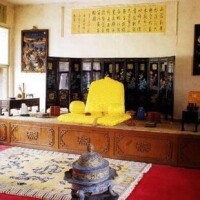

西稍間:是皇帝寢宮,俗稱西暖閣。閣門上懸乾隆御筆“抑齋”匾一面。康熙、乾隆、嘉慶、咸豐曾在這裡住過。閣內依滿族傳統設南北炕。南炕設有文房四寶,是皇帝看書批閱奏章的地方。北炕有落地帳,是皇帝睡覺的地方。

1856年,第二次鴉片戰爭爆發。1860年,英法聯軍進入北京,把舉世罕見、珍藏中國歷代圖書典籍、文物書畫和無數珍寶的圓明園搶掠一空,並焚毀。咸豐以木蘭秋獮為名,帶皇后和懿貴妃及五歲的載淳倉皇逃至熱河。留下奕沂留守京師,督辦和局。奕沂在英法俄的武力逼迫和恫嚇挾持下,被迫簽訂了中英、中法、中俄《北京條約》。咸豐帝就在西暖閣的炕几上批准了喪權辱國的不平等條約。僅《中英北京條約》,就將九龍割給了英國,使中國進一步喪失了領土和主權,香港經受了百年的屈辱。

為了讓國人不忘記落後就要挨打這段恥辱的歷史,1997年7月1日,承德市委、市政府在此處掛上“勿忘國恥”銅匾,以警示後人。

康熙詩曰:

山莊頻避暑,靜默少喧嘩。

北控遠煙息,南臨近壑嘉。

春歸魚出浪,秋斂雁橫沙。

觸目皆仙草,迎窗遍葯花。

炎風晝致爽,綿雨夜方賒。

土厚登雙谷,泉甘剖翠爪。

古人戍武備,今卒斷鳴笳。

生理農桑事,聚民至萬家。