共找到2條詞條名為劉樹勇的結果 展開

- 中央財經大學文化與傳媒學院教授

- 首都師範大學副教授

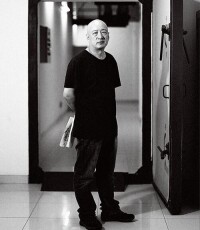

劉樹勇

中央財經大學文化與傳媒學院教授

劉樹勇,男,漢族,1962年5月,出生於山東省臨朐縣。中央財經大學文化與傳媒學院教授,視覺文化評論家。

| 時間 | 院校 | 學位 |

| xx—1983年7月 | 南開大學中國語言文學系 | 學士 |

1983年到中央財經大學中文系(現為文化與傳媒學院)任教至今。

研究方向

劉樹勇演講

八十年代後期,集中以中國書法為研究個案,比較研究中國視覺藝術中的表現主義傳統與西方抽象語言純粹化的差異關係問題。

九十年代中期開始以攝影為主要研究對象,重點研究攝影的語言形態及分類原則,後轉而關注中國當代攝影發展及圖像傳播過程中存在的相關問題。

主要貢獻

《中國攝影界的四種病》《“紀實攝影”給我們帶來了些什麼》《攝影能改變什麼》《你老去西藏幹什麼》《攝影語言體系的基本構成》等文章,都曾引起攝影界極大的關注。著有《中國當代攝影新銳系列叢書》《世界攝影大師經典作品集》。

1997年10月,與藝術評論家島子策劃組織觀念攝影展覽《新影像展》,為中國觀念攝影的第一個重要展覽。

2001年8月,參與策劃併發起中國第一個國際攝影節“一品國際攝影節”,組織實施了八個攝影展覽,並策劃組織系列國際學術講座及研討會。

2004年,策劃並主編《中國當代攝影新銳系列叢書》。

2005年2月,策劃並主編《世界攝影大師經典作品集》(五卷本,汕頭大學出版社)。

2005年10月,在青島策劃主持《少年的表情——新中國五十年代圖像展》。

2005年9月,在山東淄博策劃並主持以“社會·內心·關注”為主題的大型攝影展《山東攝影十人展》及學術研討會,清理山東近十五年來圖像發展的基本狀況及圖像資源。

2010年9月,策劃《影像方誌——山西省古交市地理景觀與人文遺存的影像調查》主題攝影展,“首次用地方志的方式,以影像語言作為表達手法,結合社會學原理,對一個縣級市的歷史與現狀做出了較為系統的視覺體現,在不分類別、不分層次一起追求“藝術”、“大囫圇”的攝影界具有突破意義和示範性”(李樹峰語)。

2011年,策展《土地·歲月·人民——麗水六人紀實聯展》,彙集麗水攝影師王培權、蘇健、沈建華、鄭忠民、葉高興、潘世國的百餘幅作品,赴美國多個城市巡展。

近日,他在上海書畫出版社推出了“老樹畫畫”四季系列的前兩種:《春·醉花陰》和《夏·摸魚兒》。

老樹(劉樹勇)

劉樹勇教授擅長‘新文人畫風格與其深厚的文化底蘊密不可分,中文系出身的背景使他善於表達,並廣泛涉獵攝影、木刻等藝術門類,這種自然而然的結合造使得老樹畫畫不可複製。——徐斗

他的繪畫,實事求是講,算不上專業。但我注意到,有些人卻把他的作品和豐子愷的作品相提並論,甚至把他及其作品稱作是當下文人與文人畫的典範。這樣的說法和定位,顯然是不妥的,也很不負責任。嚴格嚴肅地講,他的繪畫作品遠沒達到豐子愷作品的高度,無論在立意上,還是在筆墨語言上,都有很大的欠缺或者說距離。而真正的文人和文人畫,是有標準的,且自古以來標準都很高,不是隨隨便便寫幾首不倫不類的詩、畫幾筆非驢非馬的畫就能夠稱得上是文人和文人畫的。我們現在過度追捧老樹,他的詩歌也好,繪畫也好,恰恰反映和透露出當下人文素養的普遍欠缺,以及文藝專業知識的相對淺薄。如果稍微有個高標準的話,那麼詩歌就要嚴格按照詩歌的體例、規範來進行創作和要求。繪畫也是一樣。當下我們太缺乏專業精神和專業態度。不過我倒覺得他的作品是寫給自己把玩的,是純粹的一種自我表達,很輕鬆、很隨意地在闡釋自己的感想和感受。但如果硬是拿文學和藝術的標尺來衡量或標榜他的作品,且過分地、盲目地加以追捧,顯然很不應該,也的確是一種極不正常的現象,甚至可以說是一種社會病。——藝術評論家王進玉