吳印咸

中國內地攝影師

吳印咸,原名吳蔭誠,男,1900年9月21日出生於江蘇省宿遷市沭陽縣,攝影師、導演。

1935年拍攝劇情電影《風雲兒女》,該片是電影攝影處女作。1934年拍攝圖片《田螺》憑藉該圖片獲得瑞士攝影沙龍榮譽獎。1982年擔任劇情電影《駱駝祥子》的攝影指導。1988年被寫進英國劍橋國際傳記中心的《世界名人錄》。1990年由其拍攝的組照《沒有共產黨就沒有新中國》獲得第16屆全國攝影藝術展覽“特別榮譽獎”。代表作《生死同心》《風雲兒女》《堅苦的奮鬥》。

1994年9月7日逝世,終年94歲。

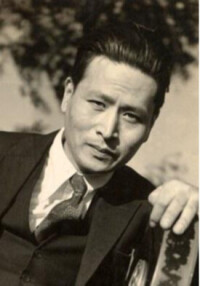

年輕時

1920年在校學習期間,用三塊銀元買了一台勃朗寧方匣式舊照相機,開始自學攝影。

1922年從上海美術專科學校畢業后回到家鄉,一邊在縣立高小、縣立中學、縣師範學校教導美術,一邊利用課餘時間繼續心愛的攝影創作。

1927年沭陽發生土豪劣紳勾結軍閥武裝鎮壓民主力量的“一·六事件”,吳印咸離開家鄉回到上海謀生。

1934年拍攝圖片《田螺》憑藉該圖片獲得瑞士攝影沙龍榮譽獎。

1935年在上海與許幸之聯合舉辦個人第一次“繪畫、攝影展”,共展出56幅作品。

1936年擔任劇情電影《生死同心》的攝影師;同年拍攝劇情電影《馬路天使》。

1938年在陝西中部的黃帝陵拍攝紀錄片《延安與八路軍》的第一個鏡頭。

1939年拍攝電影《白求恩大夫》的新聞素材片;同年在晉察冀根據地應《抗敵報》社長鄧拓和軍區政治部攝影科科長沙飛之邀,撰寫了《攝影常識》一書,作為培訓攝影幹部的教材,提供八路軍和解放區的攝影幹部閱讀。

藝術照

1943年攝製完成紀錄片《南泥灣》;11月29日毛澤東在中共中央招待陝甘寧邊區勞動英雄大會上發表了題為《組織起來》的講話,採用動靜結合的藝術手法,拍攝了毛澤東在演講中揮手的一系列瞬間。

1945年在延安寶塔山下,在延河邊,由其主持並主講,並舉辦了第一期攝影訓練班,使學員們學會了拍攝與製作攝影圖片。11月電影團奉命隨東北挺進幹部支隊,離開延安前往東北新區開展工作;同年與電影團的同志們開辦了第二期攝影訓練班。

1946年參與東北電影製片廠的籌建工作,並擔任副廠長。

拍攝作品

1949年開始擔任東北電影製片廠廠長。

1952年拍攝圖片《喂鳥人》。

1954年因病離職休養。

1955年擔任北京電影學院副院長,兼攝影系主任。

1960年在中國攝影學會第二次全國會員代表大會上當選為副主席;同年擔任劇情電影《紅旗譜》的攝影師,他憑藉該片獲得第1屆大眾電影百花獎最佳攝影獎。

1961年在中國美術館舉辦《吳印咸攝影作品展》展出作品160幅。

1963年擔任劇情電影《白求恩大夫》的總攝影師。

1964年出版攝影理論《攝影藝術表現方法》上下冊,該書是北京電影學院攝影系的 第一部教科書。

第一部教科書。

個人照

1970年擔任國務院文化組成員、中央五七藝術大學副校長,並主持電影系教學工作。

1979年11月擔任中國攝影家協副主席。

1982年擔任劇情電影《駱駝祥子》的攝影指導。

1984年中國人像攝影學會成立,被推舉為名譽主席。

1985年中國攝影家協會第四次代表大會在北京舉行,吳印咸當選副主席。

1988年4月在美國接受了紐約國際攝影中心授予的“攝影功勛證書”,並展出43幅作品,展覽名為《新中國誕生地——延安》;11月上海第2屆國際攝影展舉辦《吳印咸攝影回顧展》,共展出121幅作品;同年世界攝影理事會授予“名譽會員”稱號;隨後被寫進英國劍橋國際傳記中心的《世界名人錄》。

1989年北京電影學院授予“榮譽教授”頭銜;同年被中國電影攝影師學會選為名譽主席。

1990年由其拍攝的組照《沒有共產黨就沒有新中國》獲得第16屆全國攝影藝術展覽“特別榮譽獎”。

1991年1月在中國人民抗日戰爭紀念館展出《吳印咸抗日戰爭時期攝影展》,共展出69幅作品;同年在第5屆中國攝影家協會代表大會上,被推舉為協會名譽主席。

1992年3月前往深圳參加深圳攝影大廈落成時開幕的《吳印咸攝影作品展》,共展出160幅作品; 10月中國第2屆攝影節期間在北京展出《吳印咸攝影作品及使用相機展》,共展出165幅作品;同年參加為中日邦交正常化20周年舉辦的《中日攝影名家二十人聯展》,共展出12幅作品;隨後中國電影攝影第1屆評獎委員會授予“電影攝影優秀獎”之“特別獎”;此外北京電影學院還授予了吳印咸“金燭獎”。

10月中國第2屆攝影節期間在北京展出《吳印咸攝影作品及使用相機展》,共展出165幅作品;同年參加為中日邦交正常化20周年舉辦的《中日攝影名家二十人聯展》,共展出12幅作品;隨後中國電影攝影第1屆評獎委員會授予“電影攝影優秀獎”之“特別獎”;此外北京電影學院還授予了吳印咸“金燭獎”。

作品

1993年6月在瑞士維拉博物館展出《吳印咸攝影作品展》,共展出90幅作品。

1994年中國老攝影家協會成立,吳印咸被推舉為名譽主席;同年由中國廣東老攝影家協會、中國廣東華僑攝影學會、中國廣聯實業株式會社聯合出版攝影集《吳印咸風光花卉攝影集》;3月港澳攝影協會頒授吳印咸“攝影大師”頭銜。

吳印鹹的祖父是吳柏林;父親吳鐵秋是沭陽的教育家,創辦了沭陽最早的私塾學校, 童年的吳印咸就是在父親的學堂里接受了最早的啟蒙教育;他的女兒是吳築清。

童年的吳印咸就是在父親的學堂里接受了最早的啟蒙教育;他的女兒是吳築清。

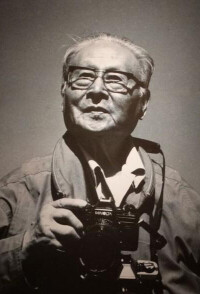

拍攝中

1963年春父親吳鐵秋去世,他的數千冊個人藏書捐獻給沭陽文化館收藏。

1994年9月7日早晨逝世,終年94歲。

由吳印咸拍攝的以文人、畫家、藝術家為對象的人像作品,大多以乾淨的素色為背景, 景別也沒有過多區分,大多拍攝的是人物半側面以及正面,人物神態也較為放鬆。撇開這些攝影作品的題目,也許並不能夠分辨出畫面中人物的職業。相對於吳印咸早期在照相館的創作來說,它們甚至更像是某種符合標準像要求的攝影作品。但毋庸置疑的是,這些作品能夠抓住人物的特徵與性格,是藝術性與紀實性兼具的時代記錄。在對北大荒人、各地女民兵、豐收農民等形象的塑造中,吳印咸致力於體現群體的特質,以表現工農兵熱愛勞動、熱愛生活、善良樸實的特質為主要目的,打破了過度展示勞動成果、表現人民安居樂業、突出豐收喜悅的視覺壁壘,相對於民兵操練等題材更關注民兵日常生活。(南京師範大學戴婧瑤評)

景別也沒有過多區分,大多拍攝的是人物半側面以及正面,人物神態也較為放鬆。撇開這些攝影作品的題目,也許並不能夠分辨出畫面中人物的職業。相對於吳印咸早期在照相館的創作來說,它們甚至更像是某種符合標準像要求的攝影作品。但毋庸置疑的是,這些作品能夠抓住人物的特徵與性格,是藝術性與紀實性兼具的時代記錄。在對北大荒人、各地女民兵、豐收農民等形象的塑造中,吳印咸致力於體現群體的特質,以表現工農兵熱愛勞動、熱愛生活、善良樸實的特質為主要目的,打破了過度展示勞動成果、表現人民安居樂業、突出豐收喜悅的視覺壁壘,相對於民兵操練等題材更關注民兵日常生活。(南京師範大學戴婧瑤評)

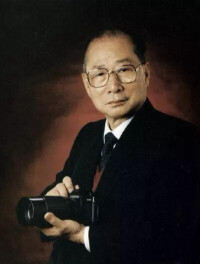

正裝照

縱觀吳印鹹的攝影創作,可以看出他的攝影創作受到了蘇聯電影、西部文化的影響,他堅持以現實為基礎,在攝影中以紀實的手法拍攝環境和人物,他在自己的創作生涯中始終堅持“光影跟著時代走”、“萬變不離現實主義”的藝術風格。他善於用特寫展現人物,他經常在電影的開場中使用特寫。在電影《都市風光》的開場中,他用特寫展現了著急買票進城的人們伸長脖頸的滑稽樣貌;在電影《馬路天使》的開場中,吳印咸通過腳步的特寫和打鼓的特寫將拍攝“地下層”的視角轉到了地面;在電影《白求恩大夫》開場中,他使用了特寫來展現白求恩大夫在海上坐船即將奔赴前線的場景;在電影《紅旗譜》的開場中,他使用了特寫來展現朱老鞏磨刀的場景。在拍攝手法上,相較於運動鏡頭,吳印咸更喜歡使用固定鏡頭來表現人物。(南京藝術學院劉林茹評)

| 時間 | 名稱 | 類型 |

| 1990年 | 《沒有共產黨就沒有新中國》 | 組照 |

| 1989年 | 《火焰山》 | 圖片 |

| 1985年 | 《〈九歌〉劇照》、《月季》、《牡丹》 | 圖片 |

| 1984年 | 《寧靜的海濱》、《遙攝者》、《騰飛》、《澳門炮台上》 | 圖片 |

| 1964年 | 《白求恩大夫》 | 電影 |

| 1982年 | 《駱駝祥子》 | 電影 |

| 1979年 | 《作家茅盾》、《畫家黃胄》 | 圖片 |

| 1960年 | 《紅旗譜》 | 電影 |

| 1955年 | 《甌江帆影》、《節日的北海》、《故宮太和殿》 | 圖片 |

| 1952年 | 《喂鳥人》 | 圖片 |

| 1945年 | 《毛主席論聯合政府》、《登機告別》、《歸來》、《七大會場》、《朱德報告》、《劉少奇報告》 | 圖片 |

| 1943年 | 《組織起來》、《延安大白菜》、《兄妹開荒》、《志同道合》等。 | 圖片 |

| 1942年 | 《南泥灣》 | 紀錄片 |

| 1942年 | 《艱苦創業》、《拓墾》、《騎兵演練》、《延安文藝座談會》 | 圖片 |

| 1940年 | 《延安各界慶祝辛亥革命三十周年大會》、《延安慶祝百團大戰勝利大會》和《追悼會》、《國際青年節》 | 圖片 |

| 1938年 | 《寶塔山》、《延安遠眺》、《駝鈴叮咚》、《抗大午餐》 | 圖片 |

| 1938年 | 《延安與八路軍》 | 電影 |

| 1937年 | 《馬路天使》 | 電影 |

| 1936年 | 《生死同心》 | 電影 |

| 1935年 | 《風雲兒女》 | 電影 |

| 1935年 | 《都市風光》 | 電影 |

| 1935年 | 《吶喊》、《霹靂》 | 圖片 |

| 1934年 | 《田螺》、《曉市》、《饑寒交迫》、《過別墅有感》、《縴夫》 | 圖片 |

| 20世紀20年代 | 《縴夫》、《負重》、《歸途》 | 圖片 |

| 時間 | 名稱 | 出版社 |

| 20世紀80年代 | 《人像攝影》、《風光攝影》、《彩色攝影》、《攝影濾光鏡使用法》 | / |

| 1983年 | 《攝影構圖120例》 | 新華出版社 |

| 1983年 | 《吳印咸攝影著作集1》 | 陝西人民美術出版社 |

| 1983年 | 《攝影構圖一百廿例》 | 新華出版社 |

| 1981年 | 《吳印咸攝影集》 | 黑龍江人民出版社 |

| 1979年 | 《攝影用光》 | 中國攝影出版社 |

| 1965年 | 《漫談《紅旗譜》的攝影創作》 | 中國電影出版社 |

| 1964年 | 《攝影藝術表現方法》上下冊(攝影理論) | 中國電影出版社 |

| 1961年 | 《攝影藝術表現方法》 | 中國電影出版社 |

| 1939年 | 《攝影常識》 | / |

| 時間 | 名稱 | 類型 |

| 1938年 | 《延安和八路軍》 | 電影 |

| 大眾電影百花獎 |

| ▪ 1962 第1屆 大眾電影百花獎最佳攝影獎 《紅旗譜》 (獲獎) |

| 其它獎項 |

▪ 1994 港澳攝影協會授予的“攝影大師”頭銜(獲獎) ▪ 1992 北京電影學院授予的“金燭獎(獲獎) ▪ 1990 第16屆 全國攝影藝術展覽“特別榮譽獎” 《沒有共產黨就沒有新中國》 (獲獎) ▪ 1988 紐約國際攝影中心(ICP)授予的“功勛證書” (獲獎) ▪ 0000 新加坡影藝研究會授予的“榮譽高級會士”頭銜(獲獎) ▪ 0000 中國電影攝影第一屆評獎委員會授予的“電影攝影優秀獎”之“特別獎” (獲獎) ▪ 0000 世界攝影理事會頒發的“名譽會員”稱號(獲獎) |