石城子遺址

石城子遺址

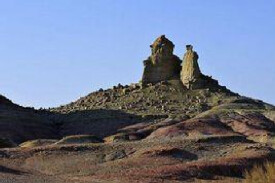

石城子遺址位於昌吉回族自治州奇台縣半截溝鎮麻溝梁村東、河壩沿村南、麻溝河西北側的山前緩坡丘陵地帶。

因遺址東側山澗邊有大量岩石,故被群眾稱作“石城子”。2013年石城子遺址由國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。

遺址於1972年被發現。城址北高南低,依地勢而建,現存北、西、東三面城牆。牆體坍塌呈土壟狀,頂寬約4米、底寬約10米以上。其中,北牆長約280米、高1.5~2.5米;西牆殘長155米、高1~2.5米,北段有略向外拐出的曲折;東牆保存較差,痕迹不明顯,殘長140米,大部分殘高1米以下。遺址東北、西北角牆體較厚較高大,可能為角樓殘基;北牆中部有一處突出的牆台,長約14.5米、寬約14米、高約2.5米,可能為馬面等設施的殘基。

漢疏勒城位於奇台縣城東南,直線距離50公里,地處天山北坡的山區,隸屬半截溝鎮麻溝梁村。該遺址地處前山丘陵地帶,坐落在麻溝河沿上,其城址東依懸崖峭壁,南有麻溝河向東繞北澤黑溝流向新戶梁,北為南高北低的坡地,西面是低緩的丘陵與麻溝河、新戶河相接,地勢險要是該城的地理環境特色。因城內有露出地表的岩石,俗稱“石城子”。

遺址於1972年首次發現,1988年全國第二次文物普查和2009年全國第三次文物普查時均對遺址進行了詳細調查,1999年被公布為自治區級文物保護單位,2013年被國務院核定公布為全國重點文物保護單位。2014至2016年新疆自治區文物考古研究所持續對遺址進行考古調查,主要發現城門、內城等遺跡,取得重要收穫。同時運用地磁探測、RTK、航拍和三維合成等先進技術對遺址做了全方位數據採集。

遺址平面近似長方形,東西長約280米、南北長約380米,總面積約110000平方米。北、西面有城牆,東、南面以深澗為屏障。西北角復建內城一座,東西長約200、南北寬約100米。城牆為人工修築而成,夯築。牆基寬約960厘米、殘存高度超過3

米。城門位於西牆中部,形制比較清晰。城內表層已被破壞,南邊被闢為大片耕地。地表散落有筒瓦、板瓦、方磚等建築材料以及陶器殘片等遺物,可分辨的器類主要有罐、盆、瓮、缽等。

根據國家文物局要求,2016年5月至9月在內城西北角布方發掘,總計發掘面積640平方米。清理出房址2組,房8間。西組房址東西長22.5、南北寬12.4米,有房5間,呈裡外套間結構,門南向。南邊為大廳,呈東西向長條狀,中東部有3個石柱礎呈南北向排列。門位於南牆中部,寬190厘米。北邊有小房4間呈東西向排列。牆體為土坯壘砌、寬70、殘高10~130米。牆面抹草拌泥,上塗白灰,門邊、牆角及地腳線部再塗一層紅色。門多位於南牆東端,寬106~123厘米。木質門檻殘高約5厘米。房址四周為巷道環繞,巷道寬不足100厘米。北巷道內有散水;東組房址東部未發掘,現東西長15.4、南北寬12.6米。有房3間,呈南北向排列。門位於西牆上。牆體為夯築、寬約100厘米。牆基貼方磚和土坯、上部貼碎瓦,表面抹草拌泥、上塗白灰。最北一間房鋪青色方磚。

屋內殘存大量坍塌的瓦片,中間夾雜少量殘陶器和零星方磚,瓦片下有紅燒土、炭粒、灰燼等火燒痕迹,初步推測房址應毀於火災。

遺物主要有板瓦、筒瓦、瓦當等建築材料以及陶、銅、石、骨器等。建築材料居多,金屬器罕見。建築材料燒制的火候高,相當堅硬。筒瓦的瓦舌經陶輪旋轉,瓦身與瓦頭分別製作后套接而成。瓦面為繩紋,內壁布紋,少量菱格紋,瓦噹噹面圖案為雲紋,具有明顯的漢式風格。陶器均輪制。以夾砂灰陶居多。多素麵,少數有弦紋。器形主要有盆、甑、缽、碗等。

發掘過程中為保證最大程度上提取資料和信息,除傳統人工遺物的收集外,對植物種籽、動物骨骼等標本也全部收集;對於遺跡中出現木炭、白灰等遺物也進行了科學的取樣,為進一步的科學發掘和深入研究石城子遺址提供了實物資料。

據考證,《漢書耿恭傳》記載,漢代派往西域鎮守邊關的名將耿恭駐守疏勒城,屯田固邊。恭以疏勒城傍有澗水可固,五月,乃引兵據之。七月,匈奴復來攻恭,恭募先登(敢死隊員)數千人直馳之,胡騎散走,匈奴遂於城下擁絕澗水。恭於城中穿井十五丈不得水,吏士渴乏,笮(同“榨”)馬糞汁而飲之。恭仰嘆曰:“聞昔貳師將軍(指西漢李廣利)拔佩刀刺山,飛泉湧出;今漢德神明,豈有窮哉。”乃整衣服向井再拜,為吏士禱。有頃,水泉奔出,眾皆稱萬歲。乃令吏士揚水以示虜(據《東觀漢記》載:“恭親自挽籠,於是令士且勿飲,先和泥塗城,並揚示之。”)。虜出不意,以為神明,遂引去。此間,范羌率漢兵2000,由交河古城越天山趕到,城中夜聞兵馬聲,以為虜來,大驚。羌乃遙呼曰:“我范羌也。漢遣軍迎校尉耳。”城中皆稱萬歲。開門,共相持涕泣。明日,遂相隨俱歸。虜兵追之,且戰且行。吏士素飢困,發疏勒時尚有二十六人,隨路死歿,三月至玉門,唯餘十三人。

據《漢書》記載,疏勒城邊有澗水,城中有井,四周宜農耕,依山通交河古城,及石城子出土繩紋板瓦、雲紋瓦當等典型漢代文物。為此,史學界斷定石城子為漢疏勒城。疏勒城與樓蘭同等重要,是新疆遺存兩處漢代古城遺址,是樓蘭古城的姊妹城。

疏勒城在歷史上之所以著名,是因為耿恭率軍在抗擊匈奴的戰鬥中曾在這裡立下過不朽功績,以極少的兵力抗擊百倍於己的匈奴,擊敗了敵方長達7個多月的圍攻。漢代將士之英勇,戰鬥之慘烈,讓後人銘記。最終,創造了我國歷史上以弱勝強、孤軍獲勝的戰例奇迹。為疏勒城在平定西域的歷史長河中寫下了濃墨重彩的一筆。

史料顯示,疏勒城歷經漢、魏、晉、隋、唐諸朝代。考古人員曾在城內地表採集到筒瓦、板瓦、方磚及大量的夾砂灰陶片,器形有罐、盆、瓮、缽等,並且還有炭精虎飾和完整陶器,這些器物都具有較為典型的漢代風格。

石城子遺址地處天山北麓兩漢時期中原王朝經營西域的戰略孔道,對古城的發掘可以對中原王朝經略西域的管理制度、選址和內涵有明確的認知,在當時歷史背景下,是研究兩漢時期管理西域的實證,學術價值大。

發掘出土的遺物與內地同時期的遺物製作工藝和藝術風格近似,同時具有本地特色,對於了解絲綢之路中西文化交流有很大意義。

2020年4月6日,2019年度全國十大考古新發現初評結果揭曉,石城子遺址等20個項目入圍終評。

2020年5月,石城子遺址項目當選為2019年度全國十大考古新發現。