愛新覺羅·毓嶦

中國最後一位恭親王

愛新覺羅·毓嶦(1923年10月10日—2017年7月9日),號君固,大連人,書法家,中國最後一位恭親王。

他的父親溥偉於清光緒年間承襲了和碩恭親王爵。毓嶦在清皇室輩分的排列中屬於乾隆皇帝欽定的“永、綿、奕、載、溥、毓、恆、啟”中的“毓”字輩。1939年,毓嶦承襲了和碩恭親王爵位。

大事件

1923-10-10

出生

1923年10月10日出生。

1945-08

被俘

1945年8月,隨溥儀被俘入前蘇聯。

1950

回國

1950年被送回國,在撫順戰犯管理所在押學習。文革期間被強制下放勞動。

1979

平反

1979年獲得平反返京,在中國藝苑專職從事書法創作。

2016

逝世

2016年在京逝世,享年94歲。

1937年2月到長春偽皇宮內私塾讀書,師從宮中名師陳曾壽先生學習書法,並學古詩詞等。

1945年8月,隨溥儀被俘入前蘇聯。

1950年被送回國,在撫順戰犯管理所在押學習。文革期間被強制下放勞動。

1979年獲得平反返京,在中國藝苑專職從事書法創作。

2016年在京逝世,享年94歲。

| 《愛新覺羅·毓嶦回憶錄》 |

從溥儀奴才到書法家

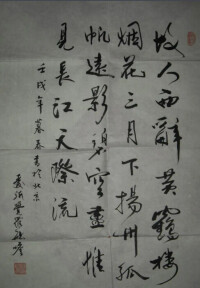

愛新覺羅·毓嶦的書法

這是一位八十歲老人的傳奇故事——14歲被帶入偽滿洲國皇宮的私塾讀書,開始了與溥儀共處20年的特殊經歷。1945年他與溥儀被蘇聯紅軍俘虜,后被一同遣送回國,在撫順戰犯管理所學習改造。1957年後,先在京郊某農場務農,文化大革命期間被送至東北強制勞動。直至四人幫倒台,才回到北京。

他就是清朝末代皇帝溥儀的堂侄、光緒年間和碩恭賢親王溥偉的兒子愛新覺羅·毓嶦。

愛新覺羅·毓嶦

隨帝廿年不過是奴才

溥儀與毓老是叔侄關係。但據毓老講,在溥儀眼中他只是臣子,奴才。溥儀可能認為自己是主宰世界的人,是天下萬人之尊,別人在他眼裡都是奴才,甚至連他的皇后也不過如此。

他父親是1936年去世的。依然按照前清王室規定,毓嶦帶著三件傳家寶――咸豐皇帝的密諭、大閱御用的紫寶石黃絲腰帶和那把白虹刀,前往長春,追隨溥儀。其實毓嶦到長春溥儀那兒念書,也是為了帶出一張嘴,給家裡減輕點負擔。毓嶦到了長春后,溥儀將毓嶦母親和兩個弟弟也接過去了,每個月還給一定的生活費。

溥儀在長春辦了個私塾,還是抱著復興大清國的夢想,他想先培養出心腹,送到日本陸軍士官學校學習,畢業回來之後,到偽滿軍隊里當官,這樣偽滿軍隊就成了他的嫡系。1937年毓嶦到長春時,私塾里有五個學生。除了漢語、數理化、歷史課等,毓嶦來的第二年趕上開英語課,老師陳承翰是溥儀二妹夫的舅舅,早年畢業於復旦大學。毓嶦他們都是從ABCD開始學的,讀的課本叫《New Crown》。學了兩年後,太平洋戰爭打起來了,溥儀怕日本人說他親美,就不讓毓嶦他們學英語了

私塾里有一堂特殊的課是溥儀親自給上的,專講雍正的上諭,因為溥儀最崇拜雍正皇帝,反對結黨營私,溥儀本人就有些“談黨色變”,當時偽執政時期日本人就要成立“協和黨”,溥儀就害怕聽見“黨”字,堅決反對,所以日本人把它改為“協和會”,雖然是換湯不換藥,但溥儀就同意了。

溥儀也是個“三分鐘熱情”的人,那時他新買了打字機、油印機,想圖個新鮮。他不會打字,宮府內的打字員正好是毓嶦他們的遠親,溥儀就把他叫到緝熙樓上來看著他打字;溥儀用打字蠟紙在玻璃板上用複寫筆抄的雍正上諭,再油印出來。溥儀也沒長性,沒講幾課,他就停了。

溥儀給毓嶦他們上的第一課是雍正的《朋黨論》。學《朋黨論》不能白學,要用實際行動表示毓嶦他們絕不結黨營私,怎麼表示呢?就要人人互相監視,對其他人的一言一行隨時要向溥儀打小報告。毓嶦他們幾個學生其實都是同族宗親,但到最後都變成了非公事不言,都怕給小報告;而毓嶦他們這些學生,要對他無限忠誠,絕對不許說假話。後來有的學生年歲大了,結了婚,溥儀高興了會問一句:“昨天回家和你媳婦……”學生也得如實回稟,不然就犯了欺君之罪。

溥儀的疑心重。他可能聽了很多傳聞,比如汪精衛到日本治病後死在那裡,傳言吳佩孚也被日本醫生治死了,溥儀聽了,總是害怕日本人安竊聽器或是害他。他那段時間比較苦悶煩躁,經常打毓嶦他們出氣。溥儀有一次得了痔瘡,買了不少葯,毓嶦那時還小,看到這種葯很稀奇,隨口說了句:“這葯很像個槍彈!”這立即觸動了溥儀的忌諱,“這不是咒我吃槍彈嗎?”於是毓嶦狠狠挨了一頓板子。溥儀那時候沒有生殺大權,毓嶦相信,如果有,他肯定把毓嶦拉出去斃了。皇上殺個人算什麼呀?

在溥儀身邊“不勝小心”——他喜怒無常,你真的是沒法小心。有一次溥儀有點感冒,發了點燒,要避風。你在他身邊看報,翻過來看另外一版,就這點風,也能讓他“龍顏大怒”:“你不知道我在避風嗎?用報紙在我身邊扇風,是不想讓我快點好吧?”於是趕緊趴在地上請罪、磕頭。

以前毓嶦他們對溥儀一概叫皇上,直到改造后才改口叫“大叔”。溥儀在《我的前半生》里提到了數百人,都用的真名實姓,但唯獨毓嶦他們三個“毓”字輩的,他都給化了名,毓嶦在這本書里就是那個“小固”,至於為什麼把毓嶦他們“三小”用了化名,毓嶦還從來沒有問過他.

被俘時悟出人生意義

1945年,毓嶦及溥儀等人在瀋陽機場被蘇聯軍隊俘虜,1946年溥儀被關進收容所,到1949年才釋放。“在收容所里,溥儀每年都要鬧情緒,不是因為厭煩勞動,而是他給斯大林上書申請在蘇聯定居,但全都石沉大海,回國就成了他的大忌,認為回國就必死無疑。溥儀敢當中國人的皇帝,卻不敢面對億萬中國人的“容顏”,真是膽小如鼠,但最終他還是沒有如願。”

毓老語重心長地講:“人終究是要變的,在蘇聯當俘虜的歲月里,我們經歷了很多,也成長了許多。”毓老左手托著下巴,陷入了沉思。

他接著說:“以前覺得自己這一輩子都是溥儀的臣子,對他要盡忠敬孝。但是到蘇聯后,特別是首次接觸了馬列主義,才覺得自己的想法是多麼的愚蠢無知,大家不是君臣,而是能夠享受同等待遇的個體。我的思想開始慢慢有了轉變,後來大家的思想都進步了不少。最讓人不能忘記的,是在最後的日子裡溥儀還專門成立了馬列主義學習會,和我們大家一起要求進步。社會在進步,人的思想也不斷的要求上進,溥儀能做到這些,真是出乎意料。”

膽小怕死的皇帝

談到溥儀的性格,毓老風趣地說:“溥儀是一個既膽小又怕死的皇帝,疑心又大,人們常說伴君如伴虎,更何況是疑心重的老虎?他還時常打人罵人,做臣子的挨打不過是家常便飯。”

“有一次,溥儀因患痔瘡,買了不少葯,我見到這種葯很稀奇,無意中說了句“很像個槍彈”,立刻犯了他的忌諱,他很生氣的說:“你咒我吃槍彈,我先賞你槍子兒吃!”然後我又得挨打了,打得是輕或重,現在已沒有印象了。挨打完還得向溥儀磕頭謝恩,謝不斬之恩。”

說到此處,毓老手舞足蹈,顯得激動不已:“幸虧日本帝國“親邦”沒有給他生殺大權,要不然的話,我早已化成黃土了。”

皇族後裔的新生

“過去的歲月,讓我失去了榮華寶貴,失去了顯赫的地位,但我並不覺得可惜,它反而應該是我生活中的一大財富,我把它總結為自己的“裕生”,富裕之生。”毓老這樣總結他的“歷史”,面對新的生活他又充滿了希望和熱情。

“從蘇聯回國直到現在,我的思想發生了很大的轉變,從奴才到平民,從俘虜到自由都感受到社會在變革,在不斷改進,這應該是我生活的新開始。”然而新的生活並不是一帆風順,在當時那樣大的社會歷史背景下,他同樣歷經文革過程中的洗禮。

1986年,中國書法協會在香港舉辦書畫展,有21個愛新覺羅氏成員參加了畫展,毓老的作品也在其中。在談及對香港有何印象時,毓老帥氣地用手在一衣兜里一掏,幽默地說:“空空如也。香港是購物天堂,什麼都好,就是東西太貴,我們買不起。但是卻能一飽眼福,也算是人生一大快事。”

他接著又說:“現在的香港發展特別快,我非常希望有機會能再到香港展示我的書法作品,促進兩地的文化交流。同時也希望在香港的愛新覺羅後裔們能和我們多些聯繫。我們始終同屬一個祖宗,有著同樣的血脈。”

讓假愛新覺羅氏沾光也無妨

毓老前後三次應邀到日本進行文化交流。在談到日本人篡改歷史教科書和強佔中國釣魚島等事件時,毓老非常生氣地說:“日本人是分派別的,右派勢力想搞軍國主義復辟,但是我們現在不能搞中日分裂,應該爭取建立中日友好關係。”

最後,對於現時有不少人以“愛新覺羅”氏自居,毓老有自己的見解。“現在的確有很多人都打著愛新覺羅家族的名號,想沾光,我曾經想過要對這些所謂愛新覺羅家族的人進行一次“打假”活動,但是很多人都對我說,這些假冒的愛新覺羅後代都是好樣的,他們不會給家族丟臉,才不要打什麼假。我轉念一想,也有道理,他們總算給愛新覺羅家族爭光,那也是件好事!”忽然他又笑著說:“我有這樣的想法不會太自私吧!”