我的前半生

愛新覺羅·溥儀所寫的“反省式”自傳

《我的前半生》1964年由群眾出版社出版,作者愛新覺羅·溥儀。是中國清朝末代皇帝愛新覺羅·溥儀在撫順戰犯看管所中所寫的“反省式”自傳,溥儀作為清朝的第十二位皇帝,也是我國封建王朝最後一位皇帝,三歲登基,合法在位三年,之後又任偽滿洲國皇帝13年。

《徠我的前半生》記錄了溥儀從登基到流亡到接受新中國“改造”等過程,是一部回憶錄,更是一本特定歷史環境下的自省書,從中,可以清晰地瞥見特定歷史環境末代皇帝的悲劇與喜劇,他的人生道路凝聚著近現代社會的變遷。

早年溥儀

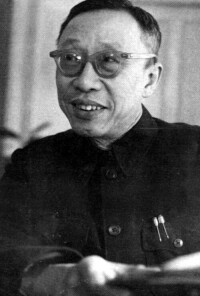

中國乃至世界歷史的冊頁上,愛新覺羅·溥儀是從“真龍天子”被改造成為普通公民的唯一例子。他有著跌宕起伏的傳奇經歷和脫胎換骨的新生。

依照封建傳位規則,當初本不該由溥儀當皇帝。1908年秋,光緒帝病危,慈禧太后便急著過繼子嗣。按理應選“溥”字輩最年長的侄兒溥偉,溥偉祖父是咸豐六弟奕訢。奕訢當初曾協助發動過北京政變,支持慈禧與慈安“垂簾聽政”。可慈禧挑中光緒帝的弟弟載灃的長子溥儀,其原因有人猜測是慈禧自認為身體還好,找個小皇帝便於她擺布。另外,溥儀的祖母是慈禧的親妹妹,母親是慈禧親信榮祿之女。當時,溥偉守在宮外,滿以為慈禧一定會宣自己,一見溥儀被抱進去,竟氣得大罵了半晌。對此“咆哮宮門”的不赦大罪,慈禧看在他祖父的面子上才隱忍不問。11月中旬,光緒因病去世,慈禧也隨之辭世,只好由隆裕太后和載灃一同扶持溥儀登基,年號宣統。

退位后的溥儀慢慢懂了事,在周圍清朝遺老包圍下被灌輸了滿腦子復辟意識。1917年7月,封建軍閥張勳率兵入京,擁立溥儀復辟,這位11歲的少年第一次嘗到了當皇帝的興奮,卻在11天後被趕下台。此後,溥儀把復辟的希望寄託於外國,先是受英國公使館派來的師傅庄士敦鼓動準備到西洋尋找支持,因英美政府的對華政策是維持民國而未成行。後來,他與製造“滿蒙獨立”以分裂中國的日本侵略者聯手,在“九·一八事變”後去了東北,先當“執政”,1934年,第三次登基。日本人卻未兌現幫助其恢復“大清”的許諾,只讓他當“滿洲國”的“康德”皇帝,對外言論全要由關東軍擬稿,連走出宮的自由都沒有。

中年溥儀

被關押在戰犯管理所里的日子,溥儀逐步學會系鞋帶、自己洗衣服等生活常識,在頭腦中也掃蕩了帝王意識而樹立了公民觀念。1959年秋,溥儀獲得特赦回到北京。有些老人見面后還行跪拜大禮,馬上被他批評為思想落後。獲得一張選民證后,溥儀稱這是一生最珍貴的東西。他開始在植物園勞動。蒙哥馬利來訪時詢問他感受如何,他回答說“比起皇帝來我更願當園丁”。這位英國元帥驚訝之極,回國后把這當成奇聞宣傳。有的外國進步人士來訪后,報道說:“看到溥儀,才能深刻地感受到什麼是中國的社會主義改造。”總之,他由帝王變為了一位公民,晚年曾想寫《我的後半生》可惜未成。

在徠當代出版史上,溥儀所著《我的前半生》是生命力旺盛的作品。問世半個世紀以來,印刷21次,累計印數186.3萬餘冊,而且仍然有長盛不衰的趨勢。最早的《我的前半生》的基調即“我罪惡的前半生”,是一本具有悔罪書性質的作品。 《我的前半生》從家世寫起,一直寫到1959年溥儀參加戰犯管理所組織的社會參觀。溥儀從一個末代皇帝、戰犯到自覺悔罪成為一個新人,思想轉變過程雜亂不清,史實方面也有很多地方敘述得不準確。由於毛主席,周總理的重視和有關方面負責人的積極響應,20世紀60年代初,《我的前半生》獲得了出版的機會。

晚年溥儀

| 第一章 | 我的家世 |

| 一 | 醇賢親王的一生 |

| 二 | 外祖父榮祿 |

| 三 | 慈禧太后的決定 |

| 四 | 攝政王監國 |

| 五 | 親王之家 |

| 第二章 | 我的童年 |

| 一 | 登基與退位 |

| 二 | 帝王生活 |

| 三 | 母子之間 |

| 四 | 毓慶宮讀書 |

| 五 | 太監 |

| 六 | 我的乳母 |

| 第三章 | 紫禁城內外 |

| 一 | 袁世凱時代 |

| 二 | 丁巳復辟 |

| 三 | 北洋元老 |

| 四 | 不絕的希望 |

| 五 | 庄士敦 |

| 六 | 結婚 |

| 七 | 內部衝突 |

| 八 | 遣散太監 |

| 九 | 整頓內務府 |

| 十 | 紫禁城的末日 |

| 十一 | 在北府里 |

| 十二 | 三岔口上的抉擇 |

| 十三 | 由“使館區”到“租界” |

| 第四章 | 在天津的活動 |

| 一 | 羅振玉的努力 |

| 二 | 我和奉系將領之間 |

| 三 | 謝米諾夫和“小諸葛” |

| 四 | 東陵事件 |

| 五 | 領事館、司令部、黑龍會 |

| 六 | 鄭孝胥的理想 |

| 七 | “行在”生活 |

| 第五章 | 潛住東北 |

| 一 | 不靜的“靜園” |

| 二 | 日本人意見分歧 |

| 三 | 夜見土肥原 |

| 四 | 白河偷渡 |

| 五 | 在封鎖中 |

| 六 | 所見與所思 |

| 七 | 會見板垣 |

| 第六章 | 偽滿十四年 |

| 一 | 傀儡戲開場 |

| 二 | 尊嚴與職權 |

| 三 | 訂立密約以後 |

| 四 | 《國聯調查團報告書》 |

| 五 | 第三次“做皇帝” |

| 六 | 幻想的破滅 |

| 七 | 吉岡安直 |

| 八 | 幾個“詔書”的由來 |

| 九 | 家門以內 |

| 十 | 大崩潰 |

| 第七章 | 在蘇聯 |

| 一 | 疑懼和幻想 |

| 二 | 放不下架子 |

| 三 | 我不認罪 |

| 第八章 | 由疑懼到認罪 |

| 一 | 我只想到死 |

| 二 | 初到撫順 |

| 三 | 我離開了家族 |

| 四 | 搬到哈爾濱 |

| 五 | 寫自傳與獻“寶” |

| 六 | 小家族起變化 |

| 七 | 坦白從寬 |

| 八 | 糊紙盒 |

| 九 | 檢察人員來了 |

| 十 | 東北人民的災難和仇恨 |

| 十一 | “自作孽,不可活” |

| 第九章 | 接受改造 |

| 一 | 怎樣做人? |

| 二 | 問題在自己身上 |

| 三 | 不可衡量的人 |

| 四 | 變化說明了一切 |

| 五 | 會見親屬 |

| 六 | 日本戰犯 |

| 七 | “世界上的光輝” |

| 八 | 再次參觀 |

| 九 | 勞動與樂觀 |

| 十 | 考驗 |

| 十一 | 特赦 |

本書此外還有最後一章《新的一章》與朱家溍先生對《我的前半生》部分史實的訂正。

灰皮本

豎排版

據了解,1960年初,群眾出版社將撫順戰犯管理所的油印本《我的前半生》趕印出少數灰皮本書,發至相關幹部供內部傳閱。“灰皮本”本著尊重原稿的精神,只對一些編校及史實方面的問題有所修改,最大程度上還原了歷史原稿底本。

“灰皮本”的《我的前半生》可以說是《我的前半生》的“祖本”,印得最早。因為是“政法系統內部發行”,當時內部發行的許多僅供參考的書,採取了內部發行方式,為了好辨認,大多用灰色紙做封皮(也有用淺黃色的),大家習慣稱之為“灰皮本”,這個本子當時印量不多,據說只有八千本。這個本子源於認罪伏法的交代材料。

定本(大眾流通版)

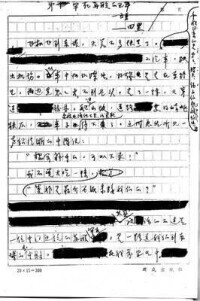

《我的前半生》手稿

但也應看到當時正值“千萬不要忘記階級和階級鬥爭”時期,忌諱頗多。比如張勳復辟時,有個郵傳部侍郎名叫“陳毅”的,都被刪去。溥儀本人正在與後來的妻子李淑賢戀愛過程中,怕書中所涉及的他與第四位“妻子”李玉琴的感情糾葛(李文達曾採訪李玉琴,有第一手材料)影響了他的新生活,也被刪去。當時還從政治角度考慮,李文達完全隱身於幕後,作者只署名溥儀。此本在大陸和香港公開出版,轟動一時,銷量以十萬計。

全本

全本

比較

從版本學角度來看,三個本子的差別,就顯示出它們各有所長,用市場經濟的語言說就是“各有各的賣點”。

“灰皮本”的賣點在於它是現存成書的最早的本子,是個原汁原味的本子,不像李文達操觚的“定本”“全本”。那兩個本子,雖然也出於溥儀口述,但執筆者李文達是公安部屬的工作人員,他的意見肯定有決定性的影響;而“灰皮本”則不然,雖然執筆者也非溥儀自己,但溥傑是他弟弟,肯定不敢違拗哥哥(旗人尤其重禮),何況這個哥哥還當過皇帝。因此這個文本,從史學角度來看價值更大。

未定稿

溥儀初寫此書還是個被關押改造的戰犯,他的求生慾望特彆強,正像他的一首打油詩所寫“自由誠可貴,面子價更高,若為性命故,二者皆可拋”。活著成為最高價值,為了求生何者不能為?因而,作為“認罪材料”的《我的前半生》就不能不表現出強烈的“犯人求生心態”。這與鐵窗之外、沒有壓力的自由寫作是完全不同的。因此,就讓我們很難分清書中所寫哪些是溥儀真正的思想轉變,哪些是為了取悅於監獄管理人員、取悅於社會主流、並不一定反映自己真正的思想認識的東西。毛澤東批評此書時說“書中檢討的部分太多”,“把自己說的太壞”,他說的也就是這種“犯人心態”。

定本

關於起因,溥儀說自己只是新裝了電話“好奇”,“只是想看一看這位胡適之博士究竟是個什麼樣的人而已”。實際上這件事在當年胡適日記(參見《胡適日記》1922年5月、6月)和溥儀寫給胡適的信中都有記錄,溥儀的“回憶”是靠不住的。

不過,溥儀《我的前半生》的寫就,獲得了特赦令。寫於2010年10月的《出版說明》云:“黨中央、毛主席在這部書稿完成後不久,便代表全國人民,決定寬大特赦他;進而給他安排適當工作,為他提供服務於社會主義新中國建設的機會;並在他的工作實踐中,繼續教育改造他。雙方都是言必行、行必果,恪守著各自的承諾。”這由此可知溥儀因為這本著名的《我的前半生》而獲得了特赦。

《我的前半生》不同版本之間的差別及其演變,以及差別之後所隱藏的文化背景和社會背景,對研究當代史的學者是非常重要的,“灰皮本”在其中有其獨特的價值。

從上世紀(20世紀)60年代開始,《我的前半生》一書一直由群眾出版社出版,2007年9月,由於種種原因溥儀的胞弟溥任將其著作權轉交給同心出版社,從而引發著作權糾紛。群眾出版社認為溥任沒有授權資格,並向北京西城法院提出“無主財產”的申請。

觀點一:著作權歸溥任

支持溥任有繼承權的主要論據是溥任和溥儀有血緣關係,有優先繼承的資格。同心出版社的代理律師付明德表示,著作權繼承是財產繼承的一部分,溥任作為其財產的第二順序繼承人,在第一繼承人李淑賢已經去世,且該書尚在著作權保護期限之內,所以溥任應享有該書著作權的繼承權。

觀點二:反對“皇族繼承”

反對方的主要論點則來自《繼承法》中遺產轉移的解讀。中國人民大學法學院教授郭壽康認為,溥儀死後,其財產已經轉移到第一順序繼承人李淑賢手裡,李淑賢死後繼承人順序也應該按照她的順序轉移。中國政法大學教授張俊浩也認為,《繼承法》所規定的法定繼承人的範圍非常清楚,是封閉式的規定,不存在其他的侄子、外甥、小叔子的範圍。人大研究生院副院長劉春田則否認了“皇族繼承”的說法。他認為“我國早結束了封建帝制,沒了皇帝,也就沒了皇族。不存在皇族繼承的問題。新中國成立后溥儀就變成新中國的公民,他適用新中國的所有的法律,沒有特權。”

觀點三:國家所有

人大法學院李琛表示,“如果真的是無人繼承,我認為應歸為國有”。她認為,從《著作權法》的表述來看,只是規定了財產在無人繼承的情況下,歸國家所有。對自然人的作品沒有更具體的規定,這給我們留下了解釋空間,那就是可以讓它進入公有領域。也就是說,在還有與別人合作的合同期限外,誰都可以出版。

法院判決

法院認為《我的前半生》一書著作權已經法院生效判決確認歸溥儀所有。李淑賢作為溥儀的妻子及唯一法定繼承人,生前未對該書的著作財產權進行處分,李淑賢去世后也沒有繼承人。至於溥儀的侄女金靄玲女士要求該書的著作權歸自己所有的訴求,法院以“金靄玲並不是李淑賢的遺產繼承人……於法無據”駁回,此後,金靄玲也沒有再上訴。