前

漢語漢字

”前”(拼音:qián)是漢語通用規範一級字(常用字)。表方位的“前”本作“歬”,最早見於商代甲骨文中,古字形像坐著船前行。“前”大約產生於戰國後期,本義指剪刀或用剪刀剪斷。古籍中常借“前”來表示“前進”,剪刀的意思就造“剪”字表示。 “前”的基本義是向面對的方向運動,引申為物體的正面。從空間順序講,前又由向前端運動引申為位置次序靠前的,還引申為前面未到的。從時間順序講,運動在前(方位)的,往往是行為發生較早的,時間次序在前的。

許慎《說文解字》說:“前,齊斷也。從刀,歬聲。”小篆的“前”(圖7),除了刀外,還與舟聯繫起來。根據段玉裁等《說文》專家的解釋,齊斷實即剪斷,“前”其實是刀的名稱,是“剪”的本字;而現在前進、前後的前原來是沒有側刀形(刂)的,只是從止從舟,作止在舟上的形狀:歬。現代前字的䒑與月兩部分便是由“止”和“舟”演變而來的。

許慎說:“不行而進謂之歬,從止,在舟上。”從常理推論,“止”代表人的腳,止在舟上就是人站在船頭的象徵。整個字的意思是人雖然不走路,但船朝前行進,人也就前進了。寓意非常明顯。莊子所說“坐而至越者舟也”(能夠坐著而到達越國的是船),無異是對前字的註釋。

《說文》的解釋與金文也相合。金文“前文人”(前代有文德之人,即祖先)的前字,見於好幾件器物,結構與小篆全同。如圖3。可見小篆的直接來自金文。

把“不行而進”看作前的本義,用以解釋“止在舟上”的字形,大概是春秋以後的事。《太平御覽》第758卷所引《衡波傳》記載的一則孔門逸事,可以作為參考:子貢久出不歸,孔子與弟子們占卦,得到鼎卦,大家都說“無足",子貢不會來了。只有顏回一個人偷偷地在笑。孔子說,顏回在笑,是說子貢會來吧。顏回道:所謂“無足”,是說乘船前來,就要到了。第二天早上子貢竟回來了,應驗了顏回的推斷。這則故事的可信程度當然有限,但“乘舟而來”暗寓前字,“無足者乘舟而來”的思想在當時應是有代表性的。

然而,前的本來形狀是否是歬,“不行而進”云云是否就是正確的解釋,仍然有值得懷疑的地方。甲骨文有個字寫作圖1,似乎是金文前字的前身。加上彳或行,就成圖2。從甲骨文分析,這個字不從舟,而是從“凡”(盤的古文),是從止在盤中,該是洗腳的意思。後代用作前進、前後的前,是假借的關係。古代舟和凡形狀比較接近,容易寫訛,把舟寫成凡(盤),把凡寫成舟,都是可能的。如此說不謬,則從甲骨文演變為金文,由商至周,洗腳的盤子逐漸變成了交通工具舟;“洗腳”與“乘船”,雖然都屬會意的範疇,但彼此相去未免太遠了。字形無論如何演變,古人總有辦法根據變化了甚至訛變了的字形作出自以為正確的解說,還把它說成是該字的本義。

姑且拋開甲骨文不論,那麼,自金文以來,前進的前字本應作歬,和殺人斷物的刀是毫無關係的;從“刀(刂)”的“前”原是將某物剪斷、剪齊的形聲字,剪刀的剪的本字。但傳世的各種典籍,卻絕不見止在舟上的“歬”字,凡前進、前後的前字都用本義為剪刀的“前”。本來已經有了刀的前又再加上一把刀變成剪。一些文字學家於是說“剪”是“俗字”,“非”。不僅如此,又把“羽初生”的翦字拉來做翦滅的翦;此外,還造出個揃字,加上一隻手,以示剪(翦)滅要用力。《史記·蒙恬列傳》“周公自捕揃爪以沉於河”(周公自己把指甲剪下來扔到河裡去),便是一證。不管怎樣“俗”,怎樣“非”,借也罷,不借也罷,已成事實,誰也否定不了,制止不了,誰也不去計較“見形知義”之類的大原則,而是只顧實用,不問其他。結果,漢字這種借來借去,重床疊架,“形聲相益”,反覆孳乳的“優點”使得它越益繁複、龐雜,以致陷人自相矛盾的境地而無法解脫。

●前

qián

● ● 指空間,人面所向的一面;房屋等正門所向的一面;傢具等靠外的一面,與“后”相對:~面。~邊。~方。面~。~進。~程。

● ● 指時間,過去的,往日的,與“后”相對:以~。~人。~此。~科。~嫌。~言。~車之鑒。

● ● 順序在先的:~五名。

● ● 向前行進:勇往直~。

◎前 qián

〈動〉

● ● (本義:前進)

● ● 同本義 [goforward;goahead]

前,進也。——《廣雅》

然而驅之不前,卻之不止。——《韓非子·外儲說右上》

相如視 秦王無意償 趙城,乃前曰。——《史記·廉頗藺相如列傳》

羅敷前致詞。——《樂府詩集·陌上桑》

狼不敢前。——《聊齋志異·狼三則》

馳而前。——清· 徐珂《清稗類鈔·戰事類》

孔子下車而前。——《莊子》

● ● 又如:前卻(進退);前邁(前行,前進);前旌(儀仗中前行的旗幟)

● ● 引導 [guide;lead]

屍謖祝前。——《儀禮·特牲禮》。注:“猶導也。”

張若、謵朋前馬。——《莊子·徐無鬼》

● ● 又如:前王(古代舉行儀式時在前面引導帝王);前馬(在馬前引導或護衛)

● ● 進見 [callon(sb.holdinghighoffice)]

允乞更一見,然後為詔。詔引前。——《魏書》

● ● 通“翦”。剪裁 [cut;trim]

無前則徵多,徵多故富。——《韓非子·八經》

不行而進謂之歬。從止在舟上。昨先切〖注〗歬加刀為前,前加刀為剪。不行而進謂之歬。從止在舟上。昨先切。十二部。按後人以齊之前爲歬後字。又以羽生之翦爲前齊字。

〔古文〕歬【唐韻】昨先切【集韻】【韻會】【正韻】才先切,音錢。【增韻】前,後之對。

又進也。【廣韻】先也。

又【禮·檀弓】我未之前聞也。【註】猶故也。

又【儀禮·特牲】祝前主人降。【註】前猶導也。

又【集韻】【韻會】【正韻】子淺切,湔上聲。【說文】齊斷也。俗作剪。

又【正韻】淺黑色。【周禮·春官·巾車】木路前樊,鵠纓。【註】前,讀爲緇翦之翦。淺黑也。

又【韻補】葉慈鄰切,淨平聲。【劉向·九歎】陸魁堆以蔽視兮,雲冥冥而暗前。山峻高以無垠兮,遂曾閎而廹身。

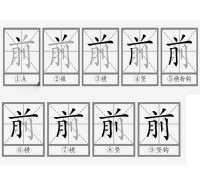

字形對比(楷體)

前

書寫提示

前

【規範提示】“月”的第一筆撇改豎。

【寫法】“䒑”扁“刖”大。“䒑”居上居中,長橫托上蓋下。“刖”,頂部“月”低,底部“刂”低;“月”“刂”分列豎中線兩側。

| 時代 | 聲韻系統名稱 | 韻部 | 聲母 | 韻母 |

|---|---|---|---|---|

| 先秦 | 高本漢系統 | dzʰ | ian | |

| 王力系統 | 元 | dz | ian | |

| 董同龢系統 | 元 | dzʰ | iæn | |

| 周法高系統 | 元 | dz | ean | |

| 李方桂系統 | 元 | dz | ian | |

| 西漢 | 元 | |||

| 東漢 | 元 | |||

| 魏 | 元 | ian | ||

| 晉 | 元 | ian | ||

| 南北朝 | 宋北魏前期 | 山先仙 | iɑn | |

| 北魏後期北齊 | 山先仙 | iɑn | ||

| 齊梁陳北周隋 | 山先仙 | iɑn | ||

| 隋唐 | 擬音/高本漢系統 | dzʰ | ien | |

| 擬音/王力系統 | dz | ien | ||

| 擬音/董同龢系統 | dzʰ | iɛn | ||

| 擬音/周法高系統 | dz | iɛn | ||

| 擬音/李方桂系統 | dz | ien | ||

| 擬音/陳新雄系統 | dzʰ | ien |

| 字頭 | 小韻 | 韻攝 | 聲調 | 韻目 | 聲母 | 開合 | 等第 | 清濁 | 反切 | 擬音 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 廣韻 | 前 | 前 | 山 | 平聲 | 下平一先 | 從 | 開口呼 | 四等 | 全濁 | 昨先切 | dzʰiɛn |

| 集韻 | 前 | 山 | 平聲 | 下平一先 | 從 | 開口呼 | 四等 | 全濁 | 才先切 | dzɛn | |

| 翦 | 山 | 上聲 | 二十八獮 | 精 | 開口呼 | 三等 | 全清 | 子淺切 | tsiæn | ||

| 韻略 | 平聲 | 先 | 才先切 | ||||||||

| 增韻 | 平聲 | 先 | 才先切 | ||||||||

| 上聲 | 獮 | 子踐切 | |||||||||

| 中原音韻 | 前 | 陽平 | 先天 | 清 | 次清 | tsʼiɛn | |||||

| 中州音韻 | 平聲 | 先天 | 齊先切 | ||||||||

| 洪武正韻 | 前 | 平聲 | 十一先 | 從 | 全濁 | 才先切 | dz‘ien | ||||

| 翦 | 上聲 | 十一銑 | 精 | 全清 | 子踐切 | tsien |

前場、前程遠大、前翅、前端開發

前車可鑒、前車之鑒、前程似錦、前程萬里