費禕墓

費禕墓

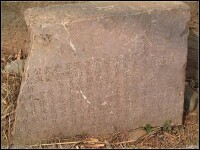

費禕的墓地在今四川廣元市昭化古城西門外,歷代屢有增建。明代已規模宏偉,有圍牆、牌坊、碑亭、費公祠、草堂等。現僅存高約三米的封土,另有清光緒時立的墓碑,寫著“蜀漢大將軍錄尚書事成鄉侯費禕之墓”。

費禕墓

費禕死後葬於昭化西門外,其墓歷代有培修,自明代以來規模更加宏大,墓地四周有圍牆、神道、牌坊、碑亭、費公祠、草堂等,清代雍正十三年,果親王送六世達賴喇嘛返回西藏時路過昭化曾謁費禕墓時題宣“深謀卓識”匾。

可惜,現在的費禕墓僅存土半堆,高約3米,墓碑二塊,一題“漢尚書令費公敬侯墓”,一題“蜀漢大將軍錄尚書事成鄉敬候費禕之墓”。旁立“文武官員至此下馬”石碑。現在當地的老百姓還親切的稱他為費大將軍。

廣元元壩區人民政府於1997年8月25日公布為區(縣)級文物保護單位。

費禕墓

按《昭化縣誌》上說,原墓規模宏大,是一四周石砌圍牆陵園,南一大門,有過樓三楹牆上,墓前原有一大石碑,上書:漢尚憶令費伊公敬侯之墓。雍正十三年果親王人蜀經昭化,往謁敬仰,親書“深謀卓識”四字,該縣令刻碑立在墓前。乾隆廿七年,縣人又修一墓亭。道光十九年,縣令毛土驥又建“對奕草堂”三楹於碑亭后,並撰書《對奕草堂記》於堂中。可見陵園是有相當的規模,也有一定的氣派。

當地縣人在緊靠陵園處又修一武侯祠,把蜀漢名相、名臣集於一地,以資旌表,教化後人。也正說明昭化人民對費忠於蜀漢,因“歡慶沉醉”不幸為降將所害,死於昭化,這些都表達了百姓沉與惋惜和敬仰之意。千年滄桑,隨時代的變化,古人遺跡存在的已經不多,這不能不引起人們的遐想。

費禕墓

諸葛見費禕“雅性謙素,家不積才,識悟過人,讀書省記”,從而認為是將來蜀中的重臣,已之繼任。在北伐戰爭中,命之隨軍參與帷幄,更得諸葛武侯之信任。諸葛在《出師表》中薦云:……侍中費禕、此皆良實,志慮忠純,是先帝簡撥,以遺陛下,愚以為宮中之事,事無大小,悉以咨之,然後施行,必能裨補闕漏,有所廣益。

建興十二年(公元二三四年)諸葛北伐戰爭中,勞心過重,在五丈原病危中,後主劉禪命李福前往省侍。福宣聖旨后,諸葛與李福曰:“近日雖語,有所不盡,更來一決耳。君所問死後繼者,公琰(蔣菀)其宜也。李福又問曰:蔣琬之後,誰可任之?諸葛曰:文偉(費禕)其宜也。李福繼又問其次者,諸葛不再答之。諸葛死後,事實上蔣琬、費禕為蜀漢武侯事業之繼承人。

蔣琬死後,費禕官至大將軍,錄尚書令。實為蜀漢文武兩轄,掌握著軍政大權。陳壽評曰:蔣琬是“方整有威”、費禕是“寬濟而博”。雖讚揚了費禕的才華,但又認為畢竟才小,不能擔當武侯之大業也。

“漢賊不兩間,王業不偏安”、“計伐曹魏、匡複漢業”,為諸葛一貫之政治目標。他一生在為實現這一政治目標而奮鬥。費禕在對待曹魏上,則不如諸葛的進取精神。保國治民,敬守社稷,不變其功業,等待時機,有其消極的一面。

正因為費禕是以防為主,偏安待時,不求進取,在朝中大臣和後主的催促下,費禕始於延熙十四年(公元二五二年)方開府漢壽,率兵十萬進駐漢壽(昭化),時隔兩年,延熙十六年(公元二五四年)春首,歡慶新春,慰賞三軍,大擺筵席於府中而“歡飲沉醉”,被曹魏降將離循,乘他迷醉,用利刃殺死於漢壽府中(昭化),而葬於昭化。