共找到6條詞條名為MSI的結果 展開

MSI

中規模集成

MSI是中規模集成。也是一種可以通過負荷電能

實驗發現表明半導體設備可以實現真空管的功能,以及20世紀中期的半導體製造技術進步,使得集成電路成為可能。相對於手工組裝電路使用不連續的電子元件,集成很大數量的微晶體管到一個小晶元,是一個巨大的進步。集成電路的規模生產能力,可靠性,電路設計的模塊化方法確保了快速採用標準化IC代替了設計使用離散晶體管。

IC對於離散晶體管有兩個主要優勢:成本和性能。成本低是由於晶元把所有的元件通過照相平版技術,作為一個單位印刷,而不是在一個時間只製作一個晶體管。性能高是由於元件快速開關,消耗更低能量,因為元件很小且彼此靠近。2006年,晶元面積從幾平方毫米到350mm2;,每mm2;可以達到一百萬個晶體管。

根據一個晶元上集成的微電子器件的數量,集成電路可以分為以下幾類:

小規模集成電路(SSI英文全名為Small-Scale Integration,幾十個邏輯門以內)。

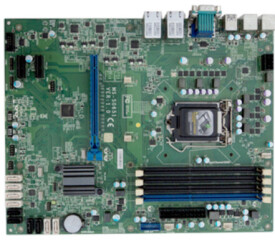

中規模集成電路(MSI英文全名為Medium-Scale Integration,幾百個邏輯門)。

大規模集成電路(LSI英文全名為Large-Scale Integration,幾萬個邏輯門)。

超大規模集成電路(VLSI英文全名為Very-large-scale integration,幾十萬個邏輯門以上)。

超大規模或甚大規模集成電路(SLSI/ULSI英文全名為Super-Large-Scale Integration/Ultra-Large-Scale Integration,百萬個邏輯門以上)。

而根據處理信號的不同,可以分為模擬集成電路和數字集成電路。

集成電路從intel的8位處理器8742開始,它在一個晶元上集成了128B RAM,2048B EPRROM和I/O介面。最先進的集成電路是微處理器或"cores",可以控制電腦到手機到數字微波爐的一切。內存和ASIC是其他集成電路家族的例子,對於現代信息社會非常重要。雖然設計開發一個複雜集成電路的成本非常高,但是當分散到通常以百萬計的產品上,每個IC的成本最小化。IC的性能很高,因為小尺寸帶來短路徑,使得低功率邏輯電路可以在快速開關速度應用。

這些年來,IC持續向更小的外型尺寸發展,使得每個晶元可以封裝更多的電路。這樣增加了每單位面積容量,可以降低成本和增加功能-見摩爾定律,集成電路中的晶體管數量,每兩年增加一倍。總之,隨著外形尺寸縮小,幾乎所有的指標改善了-單位成本和開關功率消耗下降,速度提高。但是,集成納米級別設備的IC不是沒有問題,主要是泄漏電流(leakage current)。因此,對於最終用戶的速度和功率消耗增加非常明顯,製造商面臨使用更好幾何學的尖銳挑戰。這個過程和在未來幾年所期望的進步,在半導體國際技術路線圖(ITRS)中有很好的描述。