角峪鎮

山東省泰安市岱嶽區轄鎮

泰安市岱嶽區崅峪鎮位於五嶽之尊——泰山山脈南部的河灘平原地帶,北臨牟汶河、瀛汶河,東南與風景秀麗的蓮花聖境國家森林公園接壤,是岱嶽、萊蕪、新泰三地交界處,面積60平方公里,轄29個行政村。境內地理條件優越,丘陵、平原平分秋色,可惜南泉、北泉現已乾涸,依山傍水,歷史悠久,文化燦爛,該鎮冶鍊鋼鐵的歷史可上塑到春秋戰國時期。氣候環境宜人,水資源豐富,有泰安市岱嶽區九龍山的傳說,據說是因為有九條神龍冶水而得名。角峪水庫為泰安市岱嶽區第二大水庫,是旅遊、休閑、度假的好去處。

20徠20年5月,入選2019年度省級耕地保護激勵鄉(鎮、街道)名單。

(第五次人口普查數據)

| 總人口 | 33609 |

| 男 | 16995 |

| 女 | 16614 |

| 家庭戶戶數 | 11274 |

| 家庭戶總人口(總) | 33505 |

| 家庭戶男 | 16935 |

| 家庭戶女 | 16570 |

| 0-14歲(總) | 6422 |

| 0-14歲男 | 3402 |

| 0-14歲女 | 3020 |

| 15-64歲(總) | 23987 |

| 15-64歲男 | 12160 |

| 15-64歲女 | 11827 |

| 65歲及以上(總) | 3200 |

| 65歲及以上男 | 1433 |

| 65歲及以上女 | 1767 |

| 戶口本地住在本地 | 33012 |

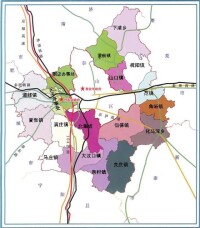

角峪鎮地圖

| 名稱 | 統計用區劃代碼 | 車牌代碼 | 電話區號 | 郵政區碼 |

| 角峪鎮 | 370911103 | 魯J | 0538 | 271000 |

| 角峪西村 | 角東村 | 河西村 | 岳家莊村 |

| 泉坡村 | 柴庄村 | 魯東冶西村 | 魯東冶東村 |

| 埠上村 | 安樂村 | 蘇庄村 | 泉上村 |

| 唐庄村 | 亓家莊村 | 郗官莊村 | 鹿角村 |

| 磨石埠村 | 劉家埠村 | 興隆村 | 紙房村 |

| 南角峪村 | 先鋒村 | 牛角村 | 楊官莊村 |

| 南徐冶村 | 北徐冶村 | 西南峪村 | 二虎官莊村 |

| 北洪河村 |

鎮屬學校

泰安市岱嶽區角峪鎮中心小學

泰安市岱嶽區角峪鎮十四中學

泰安市岱嶽區角峪鎮埠上村小學

泰安市岱嶽區角峪鎮柴庄小學

泰安市岱嶽區角峪鎮泉上村小學

泰安市岱嶽區角峪鎮泉坡小學

泰安市岱嶽區角峪鎮第二中學

泰安市岱嶽區角峪鎮紙房村小學

泰安市岱嶽區角峪鎮蘇庄小學

泰安市岱嶽區角峪鎮西角峪小學

泰安市岱嶽區角峪鎮角東小學

泰安市岱嶽區角峪鎮角峪村小學

泰安市岱嶽區角峪鎮郗官莊小學

泰安市岱嶽區角峪鎮鹿角小學

泰安市郊區角峪鎮河西村小學

南泉寺

角峪村西有古剎南泉寺,為泰安名寺,傳為元代創建。此地有九龍山,草木茂密,柏樹蔥鬱。廟內舊有聯語:“襟山帶水大羅地,紺宇琳宮小洞天”。南泉寺創建前為宋代張清河墓地。張清河曾任州判官,其墓誌銘出土年代不詳,清末泰安知縣毛蜀雲視察南泉寺時,曾索閱此碑石,並囑妥善保存,后將此碑嵌于山門東的廟牆上。明代立有廟基四至碑,其地東至河,西至常家林,南至養魚池,北至劉瑾家,含整座九龍山。養魚池在九龍山西南腳下,為一方形水池,周圍約40米,深約2米。常家林為角峪常氏祖塋,面積數十畝,草木茂密,“文革”期間破壞無遺。劉瑾可能是當時河西村住戶。

經明清兩代擴建,形成規模宏大的古建築群。寺廟南北長約150米,東西寬約100米,分東西兩大院,西為廟院,東為禪房。廟院正南為山門。山門東為魁星閣,2層,下為便門,上層塑魁星執筆點狀元狀。出門西為鐘樓,亦2層,下為便門,上層懸1巨鍾,農曆初一、十五晚上,聲聞數里。山門內為一進院,院北為四大天王殿,天王坐像分列兩邊。殿後為二進院,在南者為韋馱殿,北向,內塑韋馱像。殿北十數步為一小露台,台北為大雄殿,廟院主體建築為磚牆、黃硫瓦。殿中設佛龕,祀釋迦牟尼,為趺坐象,連底座高約5米。兩側為十八羅漢,佛龕後為倒坐觀音。大雄殿前為東西兩廊房,亦各塑神象,東為關帝,西為陰曹神。大雄殿西北為娘娘廟,祀送生娘娘、眼光娘娘、癍疹娘娘。自成一院。東院禪房,東屋3間,迤北為炊事室。西屋3間,貯存糧食和器物。南為磨坊、碾房,再南為菜園欄廄。僧房院北,為一單獨院落,前一亭,名洗心亭,是地方士紳筵集、議事之所。東配房稱東亭子,開窗則面對河水,濃蔭蔽日,清風徐徐,是夏日乘涼的好地方。

廟內石碑林立,有宋碑二,一為宋代張清河墓碑,一為張清河墓誌銘。明清兩代碑刻較多,大都為重修廟宇碑,民國時期的碑占極少數。1930年在山門西立一巨碑,記述當地紅槍會徠與徂徠山匪作戰與人員犧牲情況。清末民國初,廟內有贍廟地18畝,土地肥沃,不虞旱澇,雇有長工2人,炊事工1人豢養牛2、驢1,僧人生活優裕。

舊時廟內香火極盛,每年舉辦廟會3次。一為農曆正月十六日,會期4天;二為三月十七日,三為九月十七日,會期均為6天。每次廟會,都請萊蕪梆子或山東梆子劇團唱戲。廟西築有戲台,長方形,高2米,每次唱戲,即請人紮起席棚,前為戲場,後為屋棚。1930年戲台改建為戲樓。

民國初年,在僧房北之上院設立初等小學堂,1924年改為高等小學堂。1930年神像撤除、僧人離去,廟房僧舍全部劃歸學校,建成完全小學。如今原址已拆除舊校舍建成教學大樓。

當初神像撤除后,集中嵌於校院西牆上,保存尚好,后擴充校舍時廢毀。其中兩塊宋碑,張清河墓誌銘,字為楷書,工整秀麗,有學生榻下來作字貼用。銘文敘述張清河家世甚詳,頗具史料價值。碑石初作飯桌,長久磨泐,字跡漫濾不清,後有教師作砧石劈柴,震為兩斷。清代賈啟祥撰寫的《宋碑》(記張清河墓碑事)書、文亦未能保存。後於九龍山先後修建了農電站等單位和民房原景觀全部消失。

玉皇山石刻

位於角峪鎮蘇庄村玉皇山頂。山頂有無梁殿,創建於明正德年間,清代重修。殿全為塊石結構,牆厚68厘米,南北全長6.9米,進深4.06米,屋東西寬5.36米,屋頂形製為弧形,券石結構。現存明、清碑刻5通,記修建雷神殿、無梁殿經過。為區級文物保護單位。

安樂庄王墳

位於角峪鎮安樂庄村北。墓葬佔地面積約為300平方米,墓為圓形,墓高約為2米。封土上面自然生長著5棵槐樹,樹圍的最大直徑20~30厘米,高約4~5米。隨著長年雨水沖刷,水土流失,使墓葬封土縮小。為區級重點文物保護單位。

魯東冶鐵遺址

位於角峪鎮魯東冶村委西。遺址面積計6萬平方米。文化層距地表60~70厘米,文化層堆積約1米。秦始皇帝詔令盡毀天下兵刃時,其中一銷毀之所設於此處,遺址上有一個上萬斤重的大鐵塊,便傳為“秦銷鋒鏑”所遺。遺址地勢成梯形,東片為高層,西片為矮層,高差兩米。為區級重點文物保護單位。

十字穿心閣

位於角峪鎮鹿角村。康熙間鄉民張太芬募資於村中創建觀音閣,工程擱置70餘年,乾隆五十六年(1791年)終成。此閣下開4門,行人穿行其下,為泰安僅存之十字穿心式閣樓。閣壁間嵌有清張艾如所撰《穿心閣碑記》。為區級重點文物保護單位。

泉上古銀杏樹

位於角峪鎮泉上村東。古銀杏樹2棵,位於學校門口東西兩側,東側的高25米,圍長6.1米,樹冠覆蓋面積46平方米,七大分枝,樹皮古殘;西側古樹圍長5.5米,高23.5米,五叉分支,兩棵樹生長茂盛。兩棵古樹遮蔭面積約100平方米。樹下有清代重修華嚴寺碑,載銀杏樹植於元至正年間。

陰佛寺

位於角峪鎮蘇庄村。始建於隋,此後歷代皆有重修,最後修復於清光緒十七年(1890年)。毀於“文革”中。寺附近石壁上雕有石窟造像,窟高2.5米,寬1米,內有釋迦牟尼1尊,高1.5米,坐像,螺髻,雙耳下垂,表情和藹慈祥,外披袈裟,作施無畏印(已殘缺)和與願印;雙膝下垂,跣足踩蓮座。有唐咸通十四年(873年)題記一則。龕外峭壁上有數尊小佛坐像。為市級重點文物保護單位。