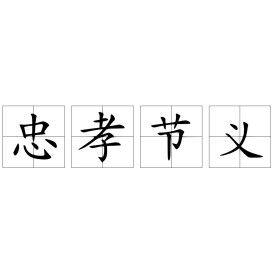

忠孝節義

漢語成語

泛指古代所提倡的道德準則。

明·許仲琳《封神演義》第二十回:“民知有忠孝節義,不知妄作邪為。”

宋·洪邁《夷堅丙志·忠孝節義判官》:“吾今為忠孝節義判官,所主人間忠臣、孝子、義夫、節婦事也。”

作主語、賓語、定語;指封建道德準則。

明·許仲琳《封神演義》第二十回:“民知有忠孝節義,不知妄作邪為。”

【近義詞】:忠孝節烈

● 忠

古義

《說文解字》:“忠,敬也,盡心曰忠。”子曰:“夏道尊命,事鬼敬神而遠之,近人而忠焉。...周人尊禮尚施,事鬼敬神而遠之,近人而忠焉。” 《禮記·表記》中載孔子言:“君天下,生無私,死不厚其子,子民如父母,有憯怛之愛,有忠利之教...恥費輕實,忠而不犯”,《左傳·桓公六年》:“上思利民,忠也”,其中“忠”指“君主及官吏之忠於民”。孔子講君臣關係的側重點,說:“君使臣以禮,臣事君以忠”,此處“忠”指臣忠於君,而在後世帝王時代,這種含義幾乎演變為“忠”的唯一含義。孫中山曾說:“古時所講的‘忠’,是忠於皇帝...我們在民國之內,照道理上說,還是要盡忠,不忠於君,要忠於國,忠於民,要為四萬萬人去效忠。為四萬萬人效忠,比較為一人效忠要高尚得多。”《左傳·昭西元年》:“臨患不忘國,忠也。”柳詒徵:忠,本指人與人忠,孔子言“近人而忠”、“忠利之教”,孟子言“教人以善謂之忠”,故忠“非專指臣民盡心事上,更非專指見危授命,第謂居職任事者,當盡心竭力求利於人而已”。

今義

在徠當今社會,忠是指對國家的忠誠,自覺擁護和堅持國家的決策和決定,自覺與國家的領導保持高度一致,自覺維護國家的一切,履行自己應盡的義務和權利。

● 孝

《說文解字》:“孝,善事父母者。”孝是人可以從身邊之最近處做起的人間關係德目,被稱為“百德之首,百善之先”,《孝經》中,子曰:“教民親愛,莫大於孝”。“孝之為義,初不限於經營家族。”孫中山在《三民主義之民主主義》一文中指出:“《孝經》所言的孝字,幾乎無所不包,無所不至”。孝最基本的內涵是子女對父母的孝。《禮記》:“孝有三:大尊尊親,其次弗辱,其下能養。”孝最首要的含義是尊親,孟子:“孝子之至,莫大乎尊親”,子曰:“今之孝者,是謂能養。至於犬馬,皆能有養。不敬,何以別乎?”現在說孝,往往指子女贍養父母、晚輩贍養長輩,其實,尊敬先於贍養。至於祭祀祖先,祭享之禮,“其事似近於迷信,然尊祖敬宗實為報本追遠之正務”。祖先崇拜、祭祀等等,都是家庭宗族孝文化的延伸。

● 節

《左傳·文十二年》註:“節,信也”。《周易·雜卦》:“節,止也”。 《周易·疏》:“節者,制度之名,節止之義,制事有節,其道乃亨”。

● 義

子曰:“義者,宜也。”朱熹:“義者,天理之所宜。”義者,理義、道義、正義、公義。子曰:“君子之所謂義者,貴賤皆有事於天下。”“君子義以為上。”“見利思義。”“不義而富且貴,於我如浮雲。”