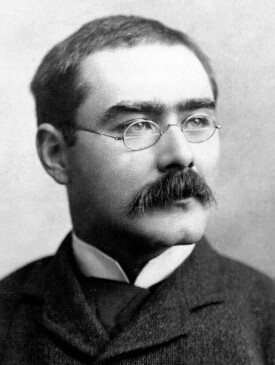

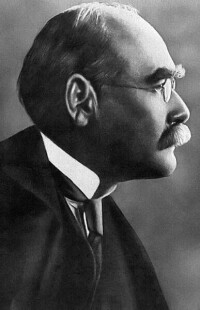

約瑟夫·魯德亞德·吉卜林

小說家、詩人

約瑟夫·魯德亞德·吉卜林(Joseph Rudyard Kipling),男,(1865年12月31日-1936年1月18日),英國小說家、詩人。

主要作品有詩集《營房謠》《七海》,小說集《生命的阻力》和動物故事《叢林之書》等。

1907年吉卜林憑藉作品《基姆》獲諾貝爾文學獎,當時年僅42歲,是至今為止最年輕的諾貝爾文學獎得主。獲獎理由:“這位世界名作家的作品以觀察入微、想象獨特、氣概雄渾、敘述卓越見長”。

1865年12月31日,出生於印度孟買。

1871年,被送回英國,接受嚴格的教育。

1877年,進入專門為英國培訓海外軍事人員的學校聯合服務學院學習,在這裡,開始讀丁尼生和斯溫朋的詩歌。

1882年,重返印度,在拉合爾的《民政與軍事報》擔任編輯工作。

約瑟夫·魯德亞德·吉卜林

1883年,出版處女作詩集《學生抒情詩》。

1884年,第一部短篇小說《百愁門》在其工作的報紙上發表;同年,詩集《歌曲類纂》出版,正式開始文學生涯。

1887年,到阿哈巴德《先鋒報》工作。

1888年,出版短篇小說《山中的平凡故事》《三個士兵》《小威利·溫基》《要做國王的人》《黑羊咩咩》《雪松下》,這些作品皆以印度自然風光、奇異習俗為背景,以濃郁的浪漫主義色彩將旅居印度的英國各類僑民的生活、精神狀態予以呈現;同年,開始替《每周新聞》《先鋒郵報》撰寫短篇的小說,引起印度文壇的關注。

1889年,以《民政與軍事報》記者的身份開始了經由中國、日本、美國“征服世界”的漫長 之旅,途中寫了大量札記,結集為《從大海到大海》出版,該書是一部特寫集,表現的是為了英國的榮譽而遠離家國的英國士兵的故事。

之旅,途中寫了大量札記,結集為《從大海到大海》出版,該書是一部特寫集,表現的是為了英國的榮譽而遠離家國的英國士兵的故事。

叢林之書

1891年,到南非遊歷,結識了金剛石大亨西爾;同年,出版了長篇小說《消失的光芒》,小說故事情節動人,但總體風格生硬,結構鬆散;同年,出版短篇小說集《生命的阻力》。

1892年,重遊美國,與美國作家查爾士·貝勒斯梯爾合作了長篇小說《勞拉長》與詩集《營房謠》,在該詩集中歌頌維多利亞女王時期英國士兵勇敢戰鬥的尚武精神的詩作,轟動了英國文壇,並因此獲得了“英國軍隊的行吟詩人”稱號;同年,出版小說集《許多發明》與冒險小說《大寶石》。

1896年,因與妻弟彼第發生衝突而回到英國薩塞克斯定居,出版小說《叢林之書》及《叢林之書續集》,描寫印度原始森林中動物的故事。

19世紀90年代後期,把注意力轉向政治,關注機械化了的西方社會裡的人們,特別是青年人的精神狀態。

1897年,出版中篇小說《勇敢的船長們》,寫一個美國富翁的兒子失足落水,為漁夫所救,后與漁夫一起捕魚勞作,成為勇敢和有信念的人的故事;同年,出版自傳體中篇小說《斯托凱公司》,對強調紀律和秩序提出質疑。

1900年,再次去南非旅遊,創作長篇小說《基姆》,以他熟悉的印度為背景,講述了一個愛爾蘭駐印士兵基姆在印度廣袤的土地漫遊,尋找一條能洗滌一切罪孽的聖河以及又充當駐印英軍間諜的故事。

1906年,出版歷史故事集《普克山的帕克》《獎賞和仙女》。

1907年,出版政治諷刺小說《老虎!老虎!》 ;同年,獲得諾貝爾文學獎,成為最年輕的諾貝爾文學獎獲得者(41歲)。

1914年,第一次世界大戰爆發,吉卜林站在大英帝國立場發表了不少詩歌和特寫,鼓動青年參軍為大英帝國獻身。1915年,因其兒子在比利時的羅斯戰場上中彈身亡影響了其文學創作,詩文開始表達他對世界性災難的哀痛,而且作品中出現超白然的神秘。

1926年,獲得英國皇家文學會的金質獎章。

1933年,出版自傳《我記憶中的一些事》,並受聘為法國道德政治科學院院士。

1936年1月18日,因腦溢血在倫敦逝世,英國政府和各界名流為他舉行了國葬,骨灰被送往西敏斯特教堂“詩人角。

| 出版時間 | 作品名稱 | 作品體彩 |

|---|---|---|

| 1883 | 《學生抒情詩》 | 詩集 |

| 1884 | 《歌曲類纂》 | |

| 1892 | 《營房謠》 | |

| 1889 | 《從大海到大海》 | 特寫集 |

| 1933 | 《我記憶中的一些事》 | 自傳 |

| 1884 | 《百愁門》 | 小說 |

| 1888 | 《山中的平凡故事》 | |

| 《三個士兵》 | ||

| 《小威利·溫基》 | ||

| 《要做國王的人》 | ||

| 《黑羊咩咩》 | ||

| 《雪松下》 | ||

| 1891 | 《消失的光芒》 | |

| 《生命的阻力》 | ||

| 1892 | 《勞拉長》 | |

| 《許多發明》 | ||

| 《大寶石》 | ||

| 1896 | 《叢林之書》 | |

| 《叢林之書續集》 | ||

| 1897 | 《勇敢的船長們》 | |

| 《斯托凱公司》 | ||

| 1900 | 《基姆》 | |

| 1906 | 《普克山的帕克》 | |

| 《獎賞和仙女》 | ||

| 1907 | 《老虎!老虎!》 |

作品集《野獸的烙印》

由於吉卜林所生活的年代正值歐洲殖民國家向其他國家瘋狂地擴張,他的部分作品也被有些人指責為帶有明顯的帝國主義和種族主義色彩,長期以來人們對他的評價各持一端,極為矛盾,他筆下的文學形象往往既是忠心愛國和信守傳統,又是野蠻和侵略的代表。然而20世紀來,隨著殖民時代的遠去,吉卜林也以其作品高超的文學性和複雜性,越來越受到人們的尊敬。

1907年,他終於以“觀察的能力,想象的新穎,思維的雄渾和敘事的傑出才能”而獲得該年度的諾貝爾文學獎。吉卜林親臨斯德哥爾摩領獎,但令人遺憾的是,往常的盛典在這一年卻籠罩上了一片沉悶、郁慮的氣氛。儀式舉辦得極其簡單,到會者寥寥數人,整個授獎過程沒有掌聲,沒有喝彩。原因是授獎的前幾天,瑞典國王奧斯卡二世去世了。吉卜林走進皇宮謁見新王。古斯塔夫五世國王滿臉倦容,雙目垂視,對他只問候了一兩句話。皇宮內外充滿著死一般的沉寂。後來吉卜林在他的自傳體札記《談談我自己》中稱這次典禮為令人窒息的“慶典”。

但和這冷落的授獎儀式形成鮮明對比的是,各小學校代表隊的兒童們,他們臨時組織了一個兒童代表隊、來到吉卜林投宿的飯店,向這位曾為兒童貢獻出許多迷人童話的獲獎者,表示他(她)們的敬意。其中一位小女孩用英文發表了一篇非常流利的“頌辭”。並為他表演了合唱歌曲。這一切使吉卜林感到十分愉快和欣慰。

生活在19世紀末20世紀初那個特定的時代,吉卜林親身體驗了歐洲文明國向全世界的兇猛擴張,也不可避免的經歷了隨之而來的第一次世界大戰。在此期間吉卜林遭受了他人生中最大的痛苦,他的大兒約翰(John)犧牲在1915年的盧斯之戰中,為此吉卜林自責地寫下了“如果有人問我們為什麼死,告訴他們,因為我們的父輩說了謊。”(If any question why we died,Tell them,because our fathers lied),這句話的來由可能是因為吉卜林送兒子參軍時,為兒子很差的視力做了很多努力才獲得批准。為了彌補心中的創傷,吉卜林加入了費邊帝國戰爭治喪委員會(現為共和國戰爭治喪委員會),這個組織負責英國戰爭中犧牲人員的墓地建設,吉卜林對這個項目最大的貢獻是為這個項目挑選了一句聖經中的“Their Name Live Forevermore”,刻在了幾個較大的戰爭墓地的紀念碑上,同時他也記錄了他的兒子所在的愛爾蘭衛隊的歷史。以後,隨著汽車的普及,吉卜林成為了大不列顛新聞報的駕車記者,並狂熱地寫下了他在英國和國外的旅程。1922年,由於在作品中多次提到工程師的工作,應多倫多大學土木工程教授的請求,參加土木工程專業即將畢業的學生的畢業典禮,這個典禮被吉卜林命名為“召喚工程師儀式”(The Ritual of the Calling of an Engineer)。21世紀整個加拿大甚至美國部分大學的土木工程專業的學生畢業都要被贈與一個工程戒指,以示對吉卜林的紀念。同年吉卜林成為了聖安德魯斯大學的名譽院長,直到1925年。1935年5月6日,吉卜林為聖喬治皇家學會作了一個演講,曾警告德國納粹對英國的威脅。

萬十字章

“(當我們)評價吉卜林先生,心情還不足以好奇,也不足以那麼理直氣壯,”T.S.艾略特在1919年如此寫道。安德魯·萊西特在其有關吉卜林生平的傳記近著中指出,拉迪亞德·吉卜林的影響對艾略特當時正在寫作的《荒原》中表露出的“不同的聲音”可說是顯而易見。不過,雖然艾略特頗為欽佩吉卜林的詩文,但也明顯十分反感吉卜林的個性——當時吉卜林聲望仍隆——他是那種危害最大的侵略性的帝國主義的象徵。艾略特甚至把吉卜林作品的影響看成是孕育第一次世界大戰的一個重要因素。

八十年過去了,讀完萊西特的這部作品人們對吉卜林的看法感受依然大致與艾略特相同——許多,也許絕大多數吉卜林的作品仍頗有魅力,奇怪地居然不受時間的限制,不過作為一個人,或者他已至少不折不扣地成為人們原本還持懷疑態度的那種最為保守頑固的帝國主義分子。正如萊西特不那麼自信地所言“他的確就是這種類型的人,更有趣的是,他又不是。”

緊跟哈里·里基特於去年一月出版的傳記之後,萊西特是第六位吉卜林傳記作家。萊西特的這部傳記遠比里基特的出色,但充塞著過多的事實及細節,而過於緊密的排字又令人倦乏難以閱讀下去。儘管如此,吉卜林其人其事比之以前的任何一本吉卜林傳記(包括安格斯·威爾遜和馬丁·西摩——史密斯的)更清晰鮮明,還應該認為,更令人不快。

吉卜林迎合了他那個時代的種族歧視。作為在拉合爾(他的英國父母住在此地)初出茅廬的一個不到二十歲記者,吉卜林曾寫道,他發現自己看見“一個褐腿東方人的兒子”穿著大學碩士服時覺得非常“滑稽可笑”。不過,他的早期短篇小說《來自山上的簡單故事》(P1ain Tales from the Hills)以肯定的態度描寫印度人和歐洲人之間的兩性關係。年輕時他本人在印度似乎還有定期的性冒險——“不時在花園做風流事”一則典型的日記如此寫道……,他也吸印度產麻醉品。小說《基姆》(Kim)第一版寫的是一個在拉合爾開鴉片館的愛爾蘭老婦人的故事。

《來自山上的簡單故事》的成功使他得以躋身於英國文壇,在倫敦住下后,他找了一個代理人A.P.瓦特。瓦特告訴他如果寫長篇小說就會發財。事實上,沒多久,他就收到從美國寄來的幾千美元,萊西特揭示出財富的獲得及投資成為吉卜林和他與之結婚的一個美國女人嘉莉日後生活的主要動力。一旦離開印度,他的小說更加充滿了商業味,《來自山上的簡單故事》所特有的那種明顯煽動性的鋒芒變得遲鈍起來。例如,萊西特認為吉卜林寫於二十年代末的《叢林之書》(Jungle Books)具有一個傳統意主旨——“年輕的人獸兒莫格利被告之務必恪守他的父輩一代所遵循的理性的以及早已根深蒂固的格言”,這正是“一個有閱讀責任感的成年人應該告誡任何年輕人的”。甚至吉卜林的學校小說《斯托凱公司》(Stalky Co.,)也沒真正意圖要顛覆政府體制;班主任(以吉卜林實際生活中的上司為原型)就是一個幾乎上帝般的智慧源泉。

特別引人注意的是吉卜林所寫的長篇小說《基姆》。這本書歷經數年在他三十五歲於1900完成,小說——萊西特說得正確——飽含同情逼真地揭示了東方式的忍耐服從和神秘主義。這些特點在那些栩栩如生的喇嘛的身上得以具體化,對於西方軍國主義及行為方式而言那是與之相反的一種感召力。萊西特認為《基姆》這本書表明吉卜林“處於他最具有顛覆性理念的頂峰,把他的那些並不奇特的觀點看法裝進了小說人物中的頭腦,肯定文化和知識多元化的好處,主張從不同的角度來觀察事物的權利,呼籲藝術家有固守自己精神守護神的自由,而且,如果必要,有持相反意見的自由。”

同樣的信念也出現在短篇小說集《原來如此的故事》(Just So Stories)中,例如,本書中大象的孩子被眾所周知的無法滿足的好奇心所驅使,拒絕他的長輩業已接受的智慧,不惜冒巨大的危險(去訪問鱷魚),結果留下一個對於他的種類來說是有利的新標記——這個故事名叫《大象如何有了象鼻》(How the Elephant Got His Trunk)。吉卜林在坦率地重述英國歷史時同樣也流露出這些自由主義思想。《普克山的撥克》(Puck of Pook’s Hill,1906)。這本書傳達的是至今仍不失意義的觀念:在整個英國歷史上,異族不間斷的侵犯浪潮才使英國積聚了巨大財富,強盛起來,最初的定居者起而反抗,可後來容納了異族人從而大獲其利。

不過,在創作這些傑出的思想寬容的作品時,已經是公眾人物的吉卜林在他的書信中卻大肆傾瀉出其種族歧視廢話。“我對你們那兒患此病表示祝賀,”1903年他在寫給南非的一個朋友的信中寫道,當時在約翰內斯堡印度人社區突遇一場淋巴腺鼠疫。“像在他之前的父親那樣,拉迪亞德·吉卜林認為在南非的印度人預示著麻煩和騷亂。”

從青年時代起,吉卜林就是共濟會成員,他居然相信第一次世界大戰之所以爆發是由於道德的淪落而這種淪落本來是共濟會可以阻止的。

他指責俄國對猶太人的革命,可又散布對愛因斯坦相對論的懷疑,因為愛因斯坦“無疑是希伯來人”。

吉卜林的兒子約翰在這種情勢下一事無成。1914年八月十七歲生日那天,在父親的陪同下,約翰步入徵兵辦公室,不久因為極度痛苦而死於戰壕,對此事父親冷漠地說:“眾多人同我們站在一起,不管怎麼樣,總養育出一個士兵”。同里克特寫的吉卜林傳記中特別突出了吉卜林因兒子死亡的悲痛相比,萊西特的這部傳記似乎並不著重寫情感,更像是事實的記事人——出現在我們面前的是這樣一個從容居喪的吉卜林。

不那麼令人驚奇的是,吉卜林的晚年(他生活到1936年)籠罩在失望中,情緒相當沮喪。他把這歸咎於沒能診斷出的肌體病症所致,不過,如果亨利·詹姆斯仍然健在,他准知道真相。1901年,就在讀過《基姆》不久,詹姆斯回到英國就曾試圖把吉卜林拉入正軌:“扔掉公共事務,那可是烏合之眾的場合,回到你的畫布和顏料盒旁邊吧……其它都是騙人的鬼話。去請教喇嘛。”

1979年,上海文藝出版社的金子信找到社會科學院外文所約稿,我們2個月就給他出了一套外國短篇小說選,沒多久又出了外國現代派作品集和四大本的文學作品提要。因為大家10多年都沒有工作了,工作熱情極其高漲,他提出什麼要求、想出什麼書大家都支持,而且效率出乎意料地高。

金子信想出一套諾貝爾文學獎得主的叢書,我們一起商量選題的時候,覺得應該每個諾貝爾文學獎得主都選一本書出版,尤其是把最早得獎作家的書當作第一卷推出,其中吉卜林就是英國第一個得諾貝爾文學獎的作家。

但是過了不久,上海文藝出版社分出了譯文等好幾個出版社,譯文與上海文藝出版社“打官司”,因為上海文藝一般是出版中國人寫的書,而翻譯的書應該是由譯文出版,所以諾貝爾文學獎系列叢書應該由譯文來出。

就這樣,那套諾貝爾文學獎叢書的計劃就擱淺了。

過了不久,灕江出版社的劉碩良來找我們,也是約譯諾貝爾文學獎作品。我們一篇一篇地商量選題,吉卜林的代表作其實是一部名為《基姆》的長篇小說,但男主角基姆為情報部門工作,有間諜的嫌疑,這樣一個長篇小說不太合適在當時譯介。因此,我主要還是翻譯他的短篇小說。

翻譯絕不是一氣呵成的,我翻譯吉卜林的小說費的力氣三倍於其他譯作。吉卜林寫的關於印度叢林的小說,對於我來說好比一個陌生的世界。書中有很多語言屬於印度方言,查很多字典和資料也不見得查得到。

翻譯他的小說時我查了大量的資料。吉卜林從小被灌輸的思想就帶有“帝國主義色彩”,人不太可能脫離他出生與成長的環境,他還擔心英帝國主義走下坡路,十分討厭頹廢派和自由派,他給社會的建議就是“好好乾”。

吉卜林在前蘇聯受歡迎的程度超過狄更斯,他的書在蘇聯銷量超過1000萬冊,但是中國很多人都認為他是帝國主義鼓吹者。到現在為止,吉卜林也還是國際上最富爭議的作家之一,一方面他的確吹捧大英帝國,一方面他寫了不少好的作品。我在選擇他的短篇小說時,著重翻譯那些描寫下層印度人民苦難的篇章,而那些流露出高傲與擴張思想的作品就不選了。

吉卜林是一個藝術手法很多樣的作家。他的《叢林故事》可以說是世界上被翻譯得最多的小說集之一,但是在中國,吉卜林的詩歌、長篇小說、部分短篇小說以及他的自傳、遊記翻譯得不多,願今後能有年輕人不怕艱苦,翻譯更多他的作品。