共找到2條詞條名為溫故一九四二的結果 展開

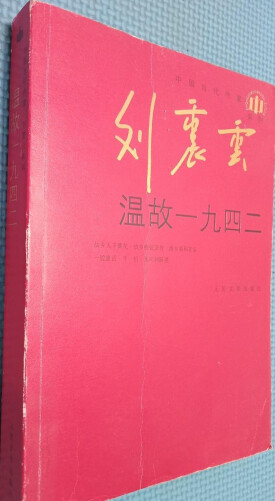

- 劉震雲創作紀實文學

- 2012年張國立、陳道明主演的電影

溫故一九四二

劉震雲創作紀實文學

《溫故一九四二》講述了一個關於飢餓的故事。1942年,河南大旱,災民3000萬,河南成了母親煮食自己嬰兒的地方。關於飢餓,有“我姥娘”“我花生二舅”的記憶,也有美國《時代周刊》記者白修德的徠考察,共同記錄了一個民族最不應該忘卻的一次災難。

《溫故一九四二》被公認為中國當代文學的經典之作,是作家劉震雲的首部調查體小說,講述了一個不能不為人知的、關於飢餓的故事。

劉震雲形象地說:1942年河南因旱災餓死的民眾,相當於在那裡建了三座奧斯維辛!馮小剛說:“二戰時,希特勒和納粹屠殺猶太人的事情全世界都知道,但在1942年,中國河南旱災餓死300萬人,卻很少人知道,不要說外國人,中國人也不知道。劉震云為此寫了一本書,我在1993年看到,非常震撼。”

當年旱災、蝗災使糧食顆粒無收,哀鴻遍野,三千萬民眾離鄉背井去陝西逃荒。劉震云為重溫那段幾乎已被這個民族淡忘的歷史,走訪災難的倖存者,完成調查體小說,他也由此成為這場災難的唯一記述者。

塔鋪

土塬鼓點后:理查德·克萊德曼

劉震雲

頭人

單位

官場

一地雞毛

徠官人

新聞

溫故一九四二

劉震雲的小說為調查體,簡潔而不著一筆作者態度,卻準確還原了1942年中國的大時代環境。極為苛刻卻慧眼獨具的王朔,對劉震雲的《溫故一九四二》不吝讚譽,力薦給馮小剛。馮小剛說:“我一口氣看完,使我對本民族的認識產生了飛躍”,從此“把一九四二烙在了心上”電影故事經19年打磨,數易其稿,爐火純青。

很難想象我讀一本書會有多大的感觸,也許這本不是最多的,但絕對是最深的。

1942年河南大飢荒歷史照片

也許很少有人知道,即便是中國人,即便十三億中的你我他她它,也未必了解這件20世紀前葉所發生的一件“不很重要”卻又令人“愴然而涕下”的事,它和我們無關,卻又牽動著每一個中國人的命運;它同樣和我們無關,卻難以逃避“災民的後代”這一令人栗然的辭彙,這就是一九四二,中國近代史上不存在“重量”的一個詞兒。

其實說起來很簡單:一九四二年的大旱災,死了點人(也許三百萬是天文數字,但在當時的情況下,“一些本就無用、是社會負擔的老百姓”就成了他們成為災民的必然條件,人命連草芥都有不如)。

第一次看到這本書,是在一個很普通的下午。百無聊賴間,我隨手拿起桌子上的一本書,打發時間,就是這麼簡單。

《溫故一九四二》的震撼,至今餘波未平。

紀實小說我沒看過,這本也是第一次。從感覺上來講,我個人很反感這類小說:它的歷史性不夠強,娛樂性也是很差,就是文學性也不夠好——總體上來說,就是一個中庸的文體,很平凡,很無聊,很沒勁的東西,看完就算的東西,沒什麼趣味的東西。

不過這本不同,災難是大災難,所以它的歷史性體現的較為集中;作者是以平淡幽默文風著稱的劉震雲,故娛樂性也是不差;我本身就是一糙人,文學性不文學性的跟我沾邊不大——所以這本書就算不好,我看著也舒坦。

可是看著看著,就越來越沒有舒坦了,到了最後,只剩下揮之不去的抑鬱。

在中國的歷史上,餓死人的時年有很多,餓死人到了如此慘絕人寰地步的卻也不多見,為何會如此殘酷?“河南是地瘠民貧的省份,抗戰以來三面臨敵,人民加倍艱苦,偏在這抗戰進入最艱難階段,又遭天災。”,這只是時代的背景,只是表象,我們看事件不能斷章取義,當我再往下看時,尋找救災的迷題時,一個耳熟能詳的標準答案,也是歷史上災荒後為官之人救災的標準行為出現在紙張上,讓我不得不承認魯迅先生的話是對的——中國的文明史根本就是吃人——救災不是救災,是落災!

稅率是按正常的年景定,而不是按當年的實際收成定,“全部所征糧稅占農民總收穫的30—50%,其中包括地方政府的徵稅,全國性的實物土地稅(通過省政府徵收)以及形形色色、無法估計的軍事方面的需求。因此,收成越壞,從農民徵收的比例就越大。”賦稅成山,確是不錯。“早在七月(一九四二年)間,每天就有約一千名難民逃離河南,但是,征糧計劃不變。在很多地區,全部收成不夠納糧的需要。在農村發生了一些抗議,但都是無力的,分散的,沒有效果的。在少數地方,顯然使用了軍隊對付人民。吃著榆樹皮和干樹葉的災民,被迫把他們最後一點糧食種子交給稅收機關。身體虛弱得幾乎走不動路的農民還必須給軍隊交納軍馬飼料。這些飼料比起他塞進自己嘴裡的東西,其營養價值要高得多。”

1942年河南大飢荒歷史照片

這些事確實是發生了,發生在歷史上的公元一九四二年的中國,也就是抗戰時期最艱難的時候,天災人禍橫行,三千萬中國人在水深火熱中掙扎,三百萬亡魂命歸於此!

再看《溫故一九四二》,已是四年後的今天。

同開始看到時的感覺不同,現在除了震撼,已有些餘味,大概是船要開動時的感覺——咣盪咣盪的搖擺,起伏,不能壓抑的慌亂。

在重溫災難現場之後,我來到作者欲發揮的思想之中,探詢那層掩蓋的事實。

歷史上能裝孫子的人不少,李世民,趙匡胤,朱元璋,他們都能裝,也裝的挺像那麼回事——李世民在玄武門之後裝了一回,讓世人都知道他的無奈;趙匡殷在喝酒的時候就已經開始裝了,免得人走茶涼被人罵“過河拆橋”;朱元璋裝的最徹底,也是最可恨,裝的讓人恨不得挖出屍體來鞭屍槍斃一百次都不解氣。當然,這些都是歷史人物,歷史政治家,已經OVER了,起碼在一九四二OVER了,不能禍害到這個時候的中國,但我們可以總結到,能成為歷史“人物”,歷史政治家,不但要有手腕,必然也要會做人,那麼裝孫子的技術也勢將高人一等,那麼,我們要找哪個統治者呢?

也許老蔣當時的灰頭土臉有些掉面子——確實,在本地的報紙《大公報》刊載《豫災實錄》、《看重慶,念中原》等報告文章后,在封停了《大公報》,解僱了戰地記者之後,在《時代》周刊向全球報道這一不得不正視的事實后,終於作出這個決定,是有些作為執政者所不該的後知後覺,但我們在前面也說過,同樣是一件事,不同的視角,不同的位置,作出的選擇自然也不一樣,這點,我們勉強理解吧。

賑災款在經過層層疊疊的政府機關領導組織之後,終於落實到災民手中,這時,我們已看不到災民眼中的感激——沒有人會為了一斗米,一石糧而忘了死難的同胞、親人,感激此時已用不著。

一斗米,一石糧可以救活多少人?

1942年河南大飢荒歷史照片

老蔣不是不知道,而是管不了——之所以這麼說,是因為老蔣當時敵人太多,軍費開銷太大,下撥的這些賑災款(三億元),不過是面子上好看點,不致“官逼民反”罷了,真正落實到個人手中,每人10塊錢,在那個時代,別說老蔣,智障都知道不夠!結論已不用我再去說,書中已有詳細的詮釋:日本為什麼用六萬軍隊,就可以一舉殲滅三十萬中國軍隊?在於他們發放軍糧,依靠了民眾。

事實就是這麼可笑,歸根結底,只在民心所向,看來看去,全本書在我手裡漸漸發寒,我才意識到,我想的有些發痴了。其實很簡單,三百萬亡魂,死只死在“目光遠大”的執政者手上,所謂災難,不過是他們演義自己的最佳舞台罷了。

看到這裡,突然想起一句話:“我愛我的祖國,可是誰來愛我呢?”

本書是作者劉震雲和導演馮小剛唯一獨家授權的小說和電影故事完整版作品,也是首次面世的劉震雲電影版《一九四二》。

劉震雲的《溫故一九四二》被選入人民文學出版社編輯出版的“中國當代作家”系列叢書中。

劉震雲