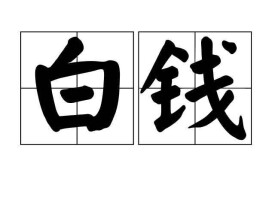

白錢

白錢

bái qián

(白錢)

2. 清 道光以後所鑄銅錢,亦稱“白錢”。

3.指不勞而獲的錢財。《醒世恆言·賣油郎獨佔花魁》:“那人姓 卜 名 喬,正是 莘善 的近隣,平昔是個游手游食,不守本分,慣喫白食,用白錢的主兒。”

4.紙錢。喪祭用的明器之一。《紅樓夢》第五八回:“我這夜做了個夢,夢見杏花神和我要一掛白錢。”梁斌 《紅旗譜》二一:“黃昏時候,嚴志和 家門樓上掛起白錢。”原註:“白錢:用白紙作成,掛在門口,表示這家死了人。”

由於古時的錫和鉛比銅的價值要低,因此隋煬帝時期,由於大興土木,急需貨幣,故大量製造白錢,導致貨幣貶值。此時期(大業年間)的白錢被稱為“五銖白錢”,由於幣面上的“五”字的左邊有一豎線,旋轉后看起來像是一個“凶”字,故又被稱為 凶錢。

唐代所制的“開元通寶”是規定了銅(83.32%)、鉛(2.12%)等原料的含量。