共找到3條詞條名為中國工農紅軍第三軍的結果 展開

- 贛西南根據地紅軍番號

- 湘鄂西根據地紅軍番號

- 紅一方面軍三軍團改稱

中國工農紅軍第三軍

湘鄂西根據地紅軍番號

中國工農紅軍第三軍,簡稱紅三軍。軍史上同期有3支紅三軍。第一支是贛西南紅三軍。第二支是湘鄂西紅三軍。第三支是紅一方面軍的第三軍。

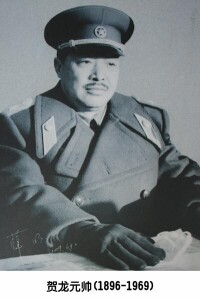

紅三軍原軍長賀龍元帥

全軍下轄第七、第八、第九師,教導第一、第二師及警衛第一、第二、第三團,湘鄂西警衛團,漢川獨立團,荊當獨立團,軍直教導團等共5個師6個團,計人槍5200左右。第七師師長孫德清,政治委員朱勉之;第八師師長王一鳴,政治委員王鶴;第九師師長段德昌,政治委員陳培萌;教導第一師師長王炳南,政治委員陳協平;教導第二師師長黃大鵬,政治委員塗美中。

紅三軍因國民黨“圍剿”和中國共產黨對軍隊領導者不斷更替下,於1932年8月退出湘鄂西革命根據地。1932年11月初,紅三軍在軍長賀龍、政治委員關嚮應率領下,由大洪山出發,從隨縣以北翻越桐柏山,進入豫西南。行進中,紅三軍不斷遭到國民黨軍、地主武裝的追擊和攔截。11月10日晨,在苗店、郝寨打退國民黨軍第三十五師、第一〇三旅等部的追擊。戰鬥中,紅八師師長覃蘇犧牲。隨後強行軍50餘公里,涉過白河,經南河店,進入伏牛山區。此後,每日行程50餘公里,仍未擺脫第一〇三旅的尾追。11月下旬,在西峽口附近的覺村一帶設伏,擊退第一〇三旅的追擊,由荊紫關進入陝西省南部。不久,在武關擊潰國民黨川軍第六十四師1個團,全殲1個營,並佔領武關。這時紅三軍得知鄂陝邊界國民黨軍兵力薄弱,遂從武關折返向南,由照川街進入湖北省鄖西縣境,復由漫川關進入陝南,在洵陽(今旬陽)、安康之間渡過漢水,經神河街、牛頭店翻過大巴山進入四川省。爾後,沿鄂川邊界南下,在巫山縣大昌鎮殲國民黨川軍1個營和保安團一部。接著,翻過巫山,搶渡長江,攻克巴東縣城,繼續南下。12月30日攻佔鶴峰城,全殲該城守軍保安隊,結束了長途轉移。兩個多月中,紅三軍行程約3500公里,部隊由出發時的1.4萬餘人減至9000餘人。1933年底,紅三軍進軍四川。1934年4月,紅三軍在酉陽、秀山、黔江、彭水游擊,威震了川黔邊境。紅三軍為了得到一個比較安定的環境,進行必要的休整和補充,四處游擊,以利再戰。紅三軍在此時期,把希望放在攻佔彭水縣城上。5月9日,紅三軍勝利攻克了彭水縣城,殲敵一個團的兵力。按原定計劃,攻下彭水后,紅三軍應住下來著手開展游擊和建立根據地,但這個意見被夏曦否定了。他認為“彭水背山面水,易攻難守”。紅三軍於是又撤出彭水,第二天(5月10日)清晨急著向黔東北地區進發。5月14日,紅三軍越過川黔邊界的雞公嶺、涼風丫、由朗溪進入貴州沿河縣(原屬后坪縣)的塘壩區石界鄉;並在塘壩歐圓坨處決了攻佔彭水時抓獲的團防局長、徵收局長和一名鄉長。紅三軍因為天天打仗,戰士們衣不蔽體、食難充饑,傷員越來越多,彈藥無法補充,人越打越少。整天都在狹小的山路行軍紅三軍,一些騾馬大炮在崎嶇山道上行軍十分困難,紅三軍離川入沿河時已經不足3000人了。1934年5月12日進入貴州。15日紅三軍主力進駐客田白鶴,5月15-18日,紅軍到紅溪村甘溪場后,由於數日的急行軍,士兵十分疲憊。於是賀龍決定在此休整部隊,籌集軍糧。之後,由於夏曦在一系列失敗中喪失了戰鬥意志,只知道逃跑,而沒有了壯大紅軍部隊的具體設想和措施,於是思想開始轉變,把取得勝利希望寄託於賀龍。紅三軍的領導重心實際已經傾向賀龍和關嚮應。紅三軍進入貴州后,在賀龍領導下士氣大振,進軍順利。其間,進至遵義地區務川縣的發科場,圍殲了團防楊和亭部,繳槍40餘支。5月19日,紅軍一百餘人帶騾馬十多匹,到離麻青寨十里遠的親團圓寨子沒收了原后坪縣南二區偽區長楊鶴鳴,惡霸地主楊和順、楊玉珊三家財產。同時對麻青寨上偽鄉長李倫文家的糧食也進行處理。此時,離麻青寨不遠的紅絲敵人,聽說紅軍即到,就將百姓趕到紅絲場頭九龍阡洞內,妄圖借天險阻止紅軍南進。5月22-28日,紅軍在紅絲一邊休整,一邊圍殲東二區區長高騰文。打下九龍阡洞后,紅三軍分會召開了團部會議,想回務川去暫時游擊,以打聽紅一方面軍消息。但通過詳細研究分析,認為務川近臨重慶,川軍常在遵義一帶騷擾,不宜休養生息,於是決定進入黔東北之沿河。1934年6月10日,賀龍把紅三軍司令部設立在南腰場上的余家桶子大院里。 10月27日,任弼時、蕭克、王震率領的中國工農紅軍第六軍團轉戰到達川黔邊區,與紅三軍共8000餘人勝利會師。從此,紅二、六軍團以此為根據地,轉戰川黔邊區,使國民黨如夢方醒,為之震驚,不得不抽調重兵圍賭川黔邊區。因而減輕了中央紅軍遭敵重兵圍追賭截的壓力,有力地策應和支援了紅軍的戰略和長征。1934年10月,紅三軍在貴州印江縣復稱紅二軍團。