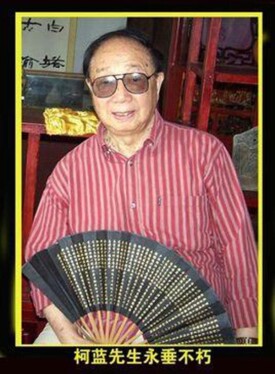

柯藍

原中國散文詩學會會長

柯藍,男,筆名亞一、木人,原名唐一正,著名作家。

1920年生於湖南長沙。1935年就讀於第一師範五十三班,1937年參加八路軍,1938年在延安參加中國共產黨,長期擔任新聞文化工作。先後入陝北公學和魯迅藝術文學院學習,畢業后在陝甘寧邊區文化協會工作。先後任延安群眾報社記者、主編。

“柯藍這個人淡泊名利,領導問他要不要安排個職務,他一口回絕了,說自己要安心創作。”說到柯藍的人品,陶冶讚不絕口。

“他平時順便還寫點小文章,主要是小說。那時候他住在瀏陽鎮頭白泉塅,住處很簡陋,門到處是縫,他自己用報紙糊起來的。”1963年他回到家鄉湖南,從事專業創作,與其夫人王文秋合作寫的《秋收起義》,后改名《風滿瀟湘》拍成了電視劇。

他的老家就在現在的五美社區上高沖,柯藍的父親是個小學教師,在當地口碑和聲望都很好,大革命失敗的時候他們家秘密救助了不少革命同志。他的父親唐貽承和革命老人徐特立是小同鄉、世交,曾共同發起長沙新文化運動。他們全家為革命出很大的犧牲,一家人都參加了革命,他的大姐夫就是因為在他家裡避難和他的大姐結識相愛的。

解放后,時任中央宣傳部部長的徐特立有感於他們一家人對中國革命的貢獻,為他父親題寫了一塊石匾立在墓前:正氣長存。在墳墓的兩邊立起了兩支華表,時任國家救濟總署、中國紅十字會副會長、新華日報社總經理的熊瑾玎親筆題寫輓聯:此公千載著無限之光榮,子女三人皆有功於革命。

延安文藝座談會後,寫成反映人民抗日鬥爭的章回體中篇小說《洋鐵桶的故事》。由於他在文學上的造詣,他創作的長篇小說《洋鐵桶的故事》在十一個解放區用九個版本印行,還受到毛主席的推薦,由軍調部帶到大後方在香港出版,流行東南亞,被日本、蘇聯翻譯。1945年寫成反映陝甘寧邊區大生產運動的中篇小說《紅旗呼啦啦飄》。小說《紅旗呼啦啦飄》在香港出版后受文壇泰斗茅盾先生的讚揚,也被日本、蘇聯翻譯。

新中國成立后,他創作的《早霞短笛》是中國第一部題材、形式多樣的散文詩集,他首創提出了以中國散文詩的聯組形式、載體論和散文詩的四大美學特徵等理論,改變了中國散文詩的歷史面貌。

建國后,在上海歷任《勞動報》副社長兼總編輯、上海市文學藝術界聯合會黨組副書記、上海電影劇本創作所副所長、《文藝月報》編委等職。1958年與文秋合寫長篇小說《藺鐵頭紅旗不倒》。

2001年中國作家代表大會授予他中國作家協會榮譽委員。北京中國現代文學館還專門開設了"柯藍文秋文庫",收集了他們的全部著作和手稿。柯藍先生現為中國作家協會榮譽委員、中國散文詩學會會長、(香港)中國散文詩雜誌社社長兼總編輯。他的《少年旅行隊》被選入北師大版教材的第十單元第二課,以及鄂教版六年級上冊第一課。

1961年回湖南深入生活,從事專業創作。我國第一個國際上獲多次大獎的電影《黃土地》是根據他本人的散文《深谷回聲》改編的,創散文改編電影獲國際大獎之先。他創作的傳記文學《王孝和的故事》、《徐特立傳--命運之謎》等也改編成了電影和電視劇,並獲大獎。他和夫人文秋共同創作的歷史革命長篇小說《風滿瀟湘》是以毛澤東主席秋收起義為背景的,被湖南電視台改編為電視劇上演。《蘇聯大百科全書》也開設了關於他的辭條。由於他在國內外的知名度。

| 作品名稱 |

| 文秋合寫的長篇小說《暴動》(原名《秋收起義》) |

| 《祖國海岸》 |

| 《洋鐵桶的故事》 |

| 作品名稱 |

| 《竹樓夜話》 |

| 作品名稱 |

| 《起飛的孔雀》 |

| 《上海散記》 |

| 《火車上的少校》 |

| 作品名稱 |

| 《早霞短笛》 |

| 作品名稱 |

| 《鐵窗烈火》 |

| 作品名稱 |

| 《王孝和的故事》 |

| 《霧海槍聲》 |

| 《馬戲團的秘密》 |

| 《少年旅行隊》 |

他的一生,勤奮不懈,聞名中外,關於他的辭條已收入多種中外版本辭典。現已出版《柯藍文集》六大卷,每卷六十萬字,包括長、中篇小說,散文、報告文學等,尤以散文詩創一代新風。

有人評價說,他刷新了中國散文詩的舊面貌,開闢了聯組體、同題體、政論體、報告體、旅遊體散文詩等新形式,並提出“載體論”,讓散文詩與其他藝術,如攝影、繪畫、雕塑、舞蹈等藝術形式結合,使散文詩走向廣闊的生活天地。

他還完成了一部三十萬字的《中國散文詩創作概論》,為中國散文詩的理論研究系統化奠定了基礎,旗幟鮮明地總結出了散文詩作為獨立文體的美學原則。

他的作品,《少年旅行隊》被選入北師大版五年級下冊教科書、鄂教版語文書六年級上冊教科書。《飛紅滴翠記黃山》被選入蘇教版九年級上冊語文書。

筆名來歷

“誰說記憶屬於過去,記憶給未來增添力量。”1992年,柯藍與夫人回到長沙縣江背鎮烏川湖村避難故地重遊時,給烏川小學的孩子們留下這樣一句詩,其寓意還得從他名字的來歷說起。

“柯藍一直都在,我用她的名字繼續活著。”柯藍生前在接受某報記者採訪時肯定和堅毅地告訴他們。

“他的大姐名字叫做唐榮前、二姐唐榮枚,他叫做唐一正。”曾擔任過江背區副區長的陶冶老人,與柯藍打過多次交道,對柯藍的故事知之甚多。

老人告訴筆者,1937年抗戰,徐特立奉命回長沙成立八路軍駐湘辦事處,介紹柯藍前往八路軍一一五師學兵隊。於是,17歲的唐一正和二姐夫一起去延安。剛到西安,相關負責人告訴他,延安急缺音樂人才,他的二姐夫是音樂人才,只讓他的姐夫到延安去,卻要唐一正去山西抗日。“唐一正得知不能去延安了,內心很矛盾,他的理想就是去延安,去魯迅藝術學院求學深造。”陶冶說,不過他還是去了山西一一五師學兵隊。

一次日本飛機轟炸,他所在的學兵隊隊長負傷了,他被派往護送隊長到前方醫院就醫。當時,醫院裡有一位漂亮的女衛生員,叫柯藍。她是南洋華僑富商的女兒,代表華僑聯合會贈送大批藥品給八路軍總部后,便滯留在了八路軍醫院。本來,唐一正把隊長送到醫院就可以歸隊了,但面對有共同文學愛好的女孩柯藍,情竇初開的他和16歲少女碰出了愛情的火花。

唐一正在醫院住了一個多月,與小護士柯藍產生了感情。到隊長傷愈之後,唐想留在醫院裡,可組織上不同意,要求他回前線。美麗的女孩柯藍捨不得唐一正離去,於是就隨同唐一正一同去前線抗日。兩人當時想等抗日戰爭勝利后再去考魯迅藝術學院學習深造,完成共同的心愿。

隨後不久,柯藍在一次掩護傷病員轉移時遭到日寇伏擊,身中8槍,生命垂危之際還大聲喊著一正的名字。

“他告訴我,每次只要想到她,他都是精神恍惚,悲痛得不行。”陶老說,他和柯藍(唐一正)結識以後有過多次談話。每每說到此事,柯藍(唐一正)都不覺潸然淚下。唐一正為了繼承戀人的未盡事業,考上了魯迅藝術學院。為紀念這位美麗而英勇的戀人,1939年,唐一正向組織正式申請改名為柯藍,一直延用到他去世。這個就是柯藍筆名的來歷。

筆耕不輟熱愛家鄉

“柯藍這個人有個優點,不講條件一心創作。”陶冶說,從魯迅藝術學院畢業之後,他就被分配到陝甘寧邊區《群眾報》當記者,還兼職做了新華社的戰地記者到前線採訪,直至成為該報主編。後來一直從事新聞工作,有四十幾年的新聞工作經歷。在做記者期間,他還一邊從事文藝創作。

他寫了一篇抗日小說叫做《洋鐵桶的故事》。這個小說是用章回體手法寫的,毛主席閱讀了之後大加讚賞,於是就在《群眾報》上連載。時任中共中央辦公室主任的楊尚昆託人將書稿送到香港,翻譯成七國文字出版發行,所以柯藍在世界文壇也享有極高聲譽。

解放以後,柯藍就留在了上海市工作,是上海市文聯副主席、上海市文協主席。他寫的一本散文集叫做《早霞短笛》,在當時的知識分子當中影響很大,眾人紛紛傳誦和抄閱。

“我曾經聽別人說上高衝出了個角色(人物),我又不曉得姓甚名誰。我就跑了去問,可那裡儘是姓唐的,沒有姓柯的。”陶冶老人說,時任大連港第一任港長的長沙縣人毛達恂回到湖南,就任湖南省委統戰部副部長。一次毛達恂回到家鄉五美山,我就問他知不知道柯藍這個人。毛達恂說,柯藍就是唐一正,唐一正就是柯藍。

1959年一個鵝毛大雪天,陶冶正在給柯藍寫信討教寫小說。一對夫婦戴著寬邊眼睛,提著帆布袋來到公社辦公室。男的拿著介紹信給陶冶,自稱是上海天馬電影製片廠的要找公社書記,後來我才知道他兼任該廠的廠長。介紹信上面寫著柯藍、文秋。“啊?您就是柯老師啊!我多時想會你們呢,我也想寫寫文章呢。”陶冶說,於是幫他們去找書記。

陶冶對公社劉書記說:“來了個客人,是上海天馬電影製片廠的。”劉書記聽到是什麼廠長,就不以為然。陶冶就說,他17歲鬧革命,是老革命。從瀏陽收集秋收起義的材料,在老家上高沖住了半個月,想回長沙市去,順便過來看看家鄉領導。”劉書記這才出來見了他們夫婦倆。

柯藍肯定了家鄉的成績和變化,也指出了一些資產階級擴大化的問題。他把從上高沖了解的一些情況講給劉書記聽,劉書記聽了以後發很大的氣,甩手而去。柯藍沖著書記的背影說,有則改之,無則加勉……柯藍絲毫沒有因為劉書記的無知而有任何的不滿。那次回鄉,他把自己的一棟老房子交給大隊辦學校,臨走時又拿出5000元給大隊辦橘園。

“過了幾年,柯藍又回到了家鄉,大家都跟他親熱得很。”陶冶回憶起當時的情景,感慨良多。

當年柯藍捐獻給村裡辦學校的老屋,已被棟棟的小洋樓和新建的校舍所替代。通往五美社區上高沖組的羊腸小道也一一硬化。當地許多村民去了外地經商發財,留在家鄉的就在附近的水泥廠當工人。路寬了,人富了。聽說過他的故事的家鄉人,都常常懷念這位大作家。

2006年12月11日凌晨,一個從17歲就開始革命鬥爭,在文壇享譽海內外,一輩子耕耘不輟的長沙伢子;一個一生追求崇高的人,一個在文學界搖旗吶喊、奮鬥到生命最後一息的戰士,永遠閉上了雙眼。

如今斯人已逝,風範長存,他留給人們的那些文學著作將一代又一代傳誦,一代又一代激勵著人們。