陽江三寶

陽江三寶

地處廣東西南部的沿海海濱城市陽江市,歷來都是南疆的一個重鎮之一。陽江市歷史文化悠久,有著古高涼人流傳下來的各種生活習慣與優良傳統。在千年不斷的延續與沉澱之中,古陽江逐漸形成了與其他地域文化同樣璀璨光輝的物質財產——“陽江三寶”。陽江三寶主要由陽江小刀、陽江漆器、陽江豆豉等組成。

陽江三寶

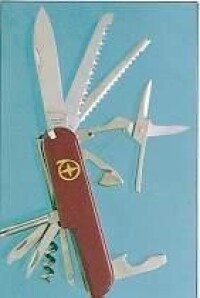

陽江小刀的生產,歷史悠久,清代已形成小刀行業。早在一百五十多年前,即清朝 同治年間,陽江城工商業漸見興旺,廣東有10多個縣的客商雲集陽江城進行多種商貿買賣活動。陽江刀一直以小作坊(打鐵鋪)形式生產,產量較小,故縣城打鐵巷(現仍稱打鐵巷)附近一帶集中了十數間這類打鐵鋪,打出的產品時時供不應求,打鐵鋪除生產菜刀外,同時還生產禾鐮、鐮刀、布剪、日用小刀、剪等產品。從那時開始,陽江刀續漸被人認識推崇,知名度日益提高。

時至20世紀20年代,陽江的“何全利”“許永利”菜刀已享負盛名,老刀匠何全利創製的“何全利菜刀”是其祖傳絕活,因其鋼水清、刀鋒利,既能切肉,又能斬骨故又稱“文武刀”,又因其使用不需時時換刀,深受廚師鍾愛。而年輕刀匠許永利鍛打的“許永利桑刀”則是劍走偏鋒,刃口如桑片般薄,切出來的食材細如絲髮。抗戰勝利後到解放初,廣州批量生產的菜刀“雙獅牌”、“555”、“東方紅”牌先後流入陽江,多為居民使用,而洒家仍然鍾愛使用何氏菜刀和許氏桑刀。1954年,陽江縣成立了手工合作生產社,“許永利”“何全利”入社併入菜刀組,后因大規模生產,產品質量大不如前,為此不久,便漸匿跡江湖了,此外,當時城上瀨坡頭的“銳利”打鐵鋪生產的菜刀在民間亦有一些聲譽,但與“雙利”相比仍略遜一籌。

然而真正使陽江刀出名的是陽江著名老刀匠“梁季芙”研製的刀具。並以其造型好、款式多、鋒利不易生鏽卷口、耐用好用等特點迅速佔領市場,使陽江掀起一股仿製熱,推動了陽江制刀業的迅猛的發展,並形成了一個競爭環境,使陽江刀質量不斷提高,陽江刀因此漸重拾往日“河山”,名揚四方。

在改革開放大潮中成長起來的“陽江十八子”、“盛達刀具”等一批代表中國菜刀發展方向的名牌產品,正以它前所未有的氣魄把“陽江小刀”的盛名推向世界。

陽江被譽為“中國刀剪之都”。陽江刀剪以其鋒利、美觀、耐用而享譽海內外,湧現出十八子、銀鷹、永光、盛達等知名刀剪品牌。“中國菜刀中心”、“中國剪刀中心”、“中國小刀中心”均落戶陽江。2005年五金刀剪產品生產企業佔全國的一半以上,產量佔全國的60%,出口佔全國的80%以上。

陽江漆器

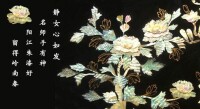

據有關史料記載,早在 宋代時,陽江漆器製作技藝已相當精美了;到了清朝,陽江漆器生產曾盛極一時。手法有平磨彩繪、描金、推漆、鑲嵌、刻錫、印錦、暗花、塗變等等。漆皮箱、漆枕,至今是運用平磨彩繪、暗花、塗變等裝飾藝術。鑲瓷煙具,造型素雅,色澤金亮,猶如玳瑁;錫片鑲嵌屏風,裝飾 取材富有江南農村情趣;用刻錫研磨的糖果盒,造型圖案具有民間藝術的純樸風格;紅柿脫 胎糖盒,採用柿子柔美圓滑的外形,擴大體積作為造型,糖果盒蓋塗上透明的棕色漆,盒內 則是金漆,色調和諧,漆色鮮亮。陽江漆器素以平滑 淡雅,久用愈亮,牢固耐用而著稱。陽江漆器在裝飾上多採用平繪手法,取材於花鳥山水。它用筆簡練,流暢生動,色調明快,刻工精細,風格豪放,形成了濃厚的地方色彩。

陽江漆器的製作,在明末清初。初時只生產皮箱、皮枕,顏色只有紅黑兩種。由於色澤光滑可愛,能防潮防蛀,因而人們很喜歡選用,生產逐漸發展,行銷省港各地。傳說清道光年間,有一個外國商人購得一批陽江漆皮箱,內裝貴重物品,乘船回國。船在海上沉沒。幾天後,這個商人偶然在海邊拾獲自己的一隻皮箱。抹乾后,外表光滑如故。揭開一看,不由得驚詫不已。原來他以為那隻皮箱在海里漂浸了多日,裡面的東西肯定被海水浸壞了,誰知箱里一點水漬也沒有!這個商人不但逢人都誇這件事,還寫文章在報上發表。於是陽江漆器便馳名中外了。

豆豉,是陽江特產,是我國傳統發酵豆製品。古代稱豆豉為“幽菽”,也叫“嗜”。最早的記載見於漢代劉熙《釋名·釋飲食》一書中,譽豆豉為“五味調和,需之而成”。公元2至5世紀的《食經》一書中還有“作豉法”的記載。古人不但把豆豉用於調味,而且用於入葯,對它極為看重。《漢書》、《史記》、《齊民要術》、《本草綱目》等,都有此記載。

陽江豆豉,與陽江的漆器、小刀一道被譽為“陽江三寶”。上個世紀五十年代起,她帶著濃郁的香味,走進全國大小城市:上個世紀八十、九十年代,她飄洋過海遠銷港澳、東南亞、歐美等國家和地區,許多海內外客人,正是通過香醇味美的陽江豆豉,進而對陽江產生濃厚興趣。

陽江豆豉

關於陽江豆豉的起源,民間流傳著一段凄美的故事。很久以前,平岡人王三德的老祖先娶竇氏為妻,生下一個兒子后就得病死了。剩下竇氏帶著兒子,住在漠陽下游一間又矮又破的土地廟裡,靠乞討度日。一天,娘兒倆討來許多煮熟的黑豆,竇氏娘捨不得吃完,就把剩下的黑豆收藏在瓦罐里。一晃過了一個多月。一天遇上颳風下雨,沒法出門討吃。竇氏記起黑豆,打開瓦罐一看,黑豆已經發了一層厚厚的霉。日子太苦,發霉的豆子也不能浪費啊。竇氏把霉洗乾淨,吃了一點點稍稍填下肚子,剩下的重新放進瓦罐。為免得熟豆子再發霉,她特意在上面撒了一把鹽。

又過了十幾天。娘兒倆出遠門乞討歸來,剛到家門口就聞到一股奇異的香味。屋裡屋外到處找,發現是瓦罐中的熟黑豆散發出來的。拿出一嘗,香濃可口。這意外的發現令竇氏興奮不已。從此以後,竇氏都用這種辦法處理討來的豆子。她去世以後,她的兒子把泡製熟豆的方法教給父老鄉親。為了紀念竇氏,鄉親們把這樣制出的熟豆稱為“竇氏豆”,後來簡稱“竇氏”。因為是豆製品,改名“豆豉”。

歲月流傳,竇氏的事迹早已不可稽考。傳說不管是真是假,都給豆豉蒙上了一層神秘的色彩。

陽江豆豉能夠挺立數百年而不倒,主要是原料和產品的風味有獨到之處。先說原料,生產陽江豆豉選用的都是陽江本地區所產的黑豆。因為其皮薄肉多,顆粒適中,皮色烏黑油潤,豉肉鬆化,豉味濃香醇厚,味道鮮美可口,餘味綿長。此外,在高溫濃縮下,其它種類的豆豉會成為糊狀,而陽江豆豉依然顆粒玲瓏,豉味更加濃香。如曾獲國家金質獎的廣東“豆豉鯪魚”罐頭,就是以陽江豆豉為主要輔助原料製成的。不少地方生產的豆豉中含有水分,陽江豆豉卻是乾的,這樣更衛生,運輸更方便。由於在國內同類產品中獨具一格,品質優良,陽江豆豉被港澳客商譽為“一枝獨秀”。

和所有的豆豉一樣,陽江豆豉能和百味,它既能給菜肴增香添色,又能刺激食慾,只要放進少許,就能使食品別有一番風味。陽江豆豉豉肉鬆化、味道鮮甜、鮮香可口、富於營養,乃是蒸魚、肉、排骨和炒菜之調味佳品,所以,長期以來,陽江豆豉成了家喻戶曉的調味佳品和食品加工的理想原料。

陽江豆豉生產製作歷史已有近千年,是“陽江三寶”之一,歷史悠久、中外馳名。選用本地產的黑豆為原料,以其獨特的傳統工藝,歷時二個月的時間發酵釀製而成;色澤烏黑油潤、豉肉鬆化、豉味濃香、味道鮮美、風味獨特。是調味佐膳佳品,也是食品加工行業的主要原料,使用豆豉來生產各種魚罐頭、醬料等食品。產品遠銷港 澳大利亞、加拿大、日本等38個國家和地區,以其優良的品質被客商譽為“一枝獨秀”。