成都博物館

成都市的綜合型博物館

成都博物館是成都市規模最大的綜合型博物館,已有五十餘年的歷史。1958年,成都市地誌博物館籌備委員會成立;1974年,成都市文物管理處建立;1982年,成都市整合相關文物管理機構組建成都市博物館,館址在成都市東風路大慈寺,1984年正式對外開放;2009年,成都博物館新館奠基;2016年6月,成都博物館新館建成並開放。

成都博物館位於成都市天府廣場西側,毗鄰四川省圖書館、四川美術館、四川科技館,佔地面積約17畝,總建築面積65000平方米,內部空間劃分為公共活動區、展陳區、文物庫區、辦公區等。主體建築分為南樓和北樓:南樓地上主要為行政區,地下為學術報告廳(多功能廳);北樓主要為展示區,首層為大廳、放映廳、一號臨展廳,地下一層為二、三號臨展廳,地上二層至三層為成都歷史文化陳列古代篇,四層為近世篇和民俗篇,五層為中國皮影木偶展,總展陳面積14000平方米,展線長度1500米。

成都博物館常設展覽有《花重錦官城——成都歷史文化陳列》、《影舞萬象·偶戲大千——中國皮影木偶展》,並將不斷推出高水平臨展、特展。成都博物館主要通過文物徵集、保護、研究和展示工作,向公眾傳播成都歷史文化,努力為城市提供多元化的公共文化服務。

2020年5月,成都博物館獲得四川省人民政府第七屆中國成都國際非物質文化遺產節組織工作先進集體先進單位,並予以通報表揚。

2020年12月21日,中國博物館協會發布了第四批全國博物館定級評估結果,核定成都博物館為國家一級博館。

1958年9月15日,成都市人民政府組建成都市地誌博物館籌備委員會,此為成都市博物館前身。籌委會主任由時任成都市副市長李劼人擔任,館址設於大慈寺內。

1974年初,成都市文化局根據工作需要,組建“成都市文物管理處”,辦公地點設在文殊院內,恢復了原地誌博物館的文博業務工作。

1984年10月1日,成都市博物館在大慈寺正式對外開放。基本陳列為《成都簡史陳列》、《成都漢代畫像磚(石)陳列》。

2004年12月,成都市博物館遷出大慈寺,在琴台大廈過渡辦公,對原有藏品和新徵集文物進行資料庫建設及藏品檔案整理。

2008年5月,成都博物館新館中標方案模型在市規劃展覽館進行了為期1個月的公示。

2009年7月,成都市規劃委員會2009年第6次主任會議審議通過了優化后的成都博物館新館建築設計方案;同年12月,成都博物館新館奠基儀式舉行。

2010年1月,成都市發展改革委員會批准成都博物館新館立項,新館建設工作正式全面啟動。

2016年6月,成都博物館新館面向公眾試運行;同年9月15日,成都博物館正式開館。時任國家文物局局長劉玉珠、故宮博物院院長單霽翔、國際博物館協會主席蘇埃·阿克索伊(Suay Aksoy)、四川省委常委、宣傳部長甘霖等出席儀式。

成都市博物館

成都市博物館,是中國西南地區一家綜合性博物館,位於四川省省會成都市蜀都大道大慈寺路23號(即著名古剎大慈寺內)。負責全市範圍內的文物徵集、收藏、陳列、宣傳和研究工作。

成都市博物館共收藏舊、新石器時代至近、現代文物萬餘件,其中珍貴文物數百件,尤以古代石刻、漢代畫像磚最為有名。該館固定陳列是畫卷似的《成都古代史----歷史文物陳列》,它從不同的角度展示了成都這座歷史文化名城從新石器時代至鴉片戰爭的宏偉歷史。

成都博物館新館已正式封頂靜待2016年掀開面紗。

成都博物館(新館)

在城市最繁華的核心區建造一座屬於所有市民的城市博物館,這是成都在建設中西部最具影響力、全國一流和國際知名的“文化之都”過程中邁出的重要一步。在去年成功入圍首批國家公共文化示範區創建城市后,成都圍繞振興文化產業、繁榮文化市場、培育文化人才等方面,做出了諸多有益探索。

看重文化價值

把黃金地段留給博物館

完全建成的成都市博物館新館的總建築面積將達64945.87平方米,這將是西南地區規模最大的城市博物館,而將這樣的一個博物館安放在城市中心地帶,可謂體現了一個城市的內涵、眼光和遠見。

成都博物院院長王毅,全程參與了成都博物館新館的設計、規劃和建設。他介紹說,“市中心是寸土寸金的黃金地帶,成都不用它來搞開發,而是把這塊地方留給了博物館,足見這座城市對文化的重視。”王毅感嘆說,文化是一座城市活的靈魂,而博物館就是文化的承載平台。據了解,成都博物館新館將與天府廣場地鐵站接通,市民們出了地鐵就能親近家鄉厚重而悠遠的歷史,對於提升市民文化修養也大有裨益。

王毅描述說,博物館新館將是“史詩般的畫卷”,展陳廳里的每一件文物,都經過精心挑選,它們將像一顆顆璀璨的明珠,串聯起獨特而有韻味的成都故事。這種獨特而有韻味的文化,首先在新館的外表中就有體現。經過了二十次以上的討論,設計方確定了“合金銅加玻璃”的方案。王毅評價道,這有點帶“金玉良緣”的味道,很有底蘊和趣味。同時,新館的外表將呈金銅色,這跟金沙遺址、三星堆出土的很多文物顏色相似,“這也表示,新博物館是一座連接成都的過去和未來的地標性建築。”

獨具文化韻味

5大專題講述成都前世今生

成都博物館

第一專題是“九天開出一成都———遠古家園篇”,鋪敘成都獨特的自然地理風貌,有序展之意;第二專題是“不盡長江滾滾來--古代歷史篇”,通過成都地區出土文物的精美陳列,勾勒從遠古至清代城市文明進程的大線索;第三專題是“玉壘浮雲變古今———近世風雲篇”,以歷史檔案為主,重筆渲染成都波瀾壯闊的近現代歷史;第四專題為“錦城樓下二江流———城市變遷篇”,藉助多媒體展示從古到今成都城市格局的變遷;第五專題為“錦城絲館日紛紛--民俗生活篇”,從市民耳熟能詳的成都民俗入手,展現老成都的生活。

“本次所展陳的文物,絕大多數都未曾和成都市民謀面過。”市文化局相關人士透露,新館將收藏文物20餘萬件,既有4000多年前的陶器、3000多年前的戰國船棺,也有漢代的畫像磚、明清時期的皮影和木偶……同時,新館中還將有三座獨具成都特色的個性博物館:道場畫博物館、中國皮影博物館和木偶博物館。

推進文化發展

探索更有價值的成都做法

拔地而起的成都博物館新館,只是成都在建設“文化之都”歷程中的一個縮影。去年6月,成都市以在基本公共文化設施建設和保障政策上的突破,得到了文化部和專家組的支持,成功入圍了首批國家公共文化示範區創建城市。

為了推動文化產業成為國民經濟支撐產業,成都市委、市政府研究制定了一系列配套文件,扶持文化產業發展。據統計,從2004年到2010年,全市的文化產業增加值從65.81億元提高到了257億元,成為我市新興產業中吸納就業能力最強的產業之一。以國際非遺博覽園為核心項目的成都青羊綠舟文化產業園區被命名為一次國家級文化產業示範園區。

今年以來,成都成功舉行了成都大廟會、都江堰放水節、金沙太陽節、詩歌文化節等一批品牌文化節會。

經過數十年的考古發掘和多方徵集,成都市博物館現已收藏各類文物兩萬餘件,形成了上至遠古石器時代,下迄民國時期的較為完整的藏品系列收藏的青銅器、金器、銀器、玉器、陶器、石器、瓷器、石刻及字畫傢具等,在數量和質量上都已形成規模和體系。其中尤以古代石刻和漢代畫像磚最為著名,藝術價值也最高。如:曾家包墓門石刻和後壁畫像石刻、南朝佛教石刻造像,五代張虔釗墓石刻等都達到了極高的藝術水準,造型古雅,整體構思雍容大度,局部精細生動,堪稱藝術精品。漢代畫像磚不單數量可觀,而且精品疊出,已在國內外享有聲譽,它在成都歷史文化研究中具有重大意義的同時,還為中國美術史增添了光輝的一筆,可謂成都市博物館的鎮館之寶。此外銅器中的"西周羊頭鈕青銅"、"戰國蠶紋銅戈"、陶器中的"東漢說書俑"等單件器物,也是館藏文物中的稀世珍品。

據2020年9月國家文物局信息顯示,現有藏品215182件/套,其中珍貴文物1022件/套,參觀人數225.9萬人次。

| 先秦文物展示 | ||

| 文物名稱 | 介紹 | 圖片 |

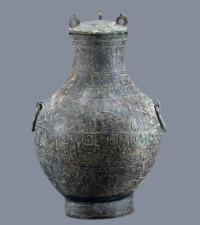

| 狩獵紋銅壺 | 狩獵紋銅壺,戰國 成都青羊小區出土 腹徑26厘米,高41.4厘米 |  成都博物館 |

| 蠶紋銅戈 | 蠶紋銅戈,戰國 成都交通巷出土 長25.2、寬6.3厘米 援部兩面均飾以獸面紋。內部正反兩面均飾有蠶形圖像,實證了先秦時期蜀人種桑養蠶、從事紡織的悠久歷史。 |  成都博物館 |

| 漆豆 | 漆豆,戰國 成都商業街船棺葬出土 豆盤口徑41.5、足徑37.5,通高23.8厘米 木胎。器表髹黑漆。盤面大部分塗朱,用線面結合的方法繪製複雜的紋樣,盤外壁紋飾似蟬紋。圈足上則以朱、赭兩色單線勾填蟠螭紋。 |  成都博物館 |

| 兩漢文物展示 | ||

| 文物名稱 | 介紹 | 圖片 |

| 陶俳優俑 | 陶俳優俑,東漢 成都金堂李家梁子漢墓出土 尺寸:高60、寬40厘米 陶俑坐在一圓形坐墊上,頭戴巾帽,著褲赤足。上身袒露,聳肩,左手執鼓,右手握拳,作執槌擊鼓狀。右腳蹬踢,左腳蜷曲,仰面大笑。 |  成都博物館 |

| 石熊 | 石熊,東漢 成都六一一所漢墓出土 高40、長31、寬25厘米 石熊呈蹲坐狀,後肢著地,左爪置於膝上,右爪放置於腦後,肩部有圓形銎孔。熊首位於銎孔前方,杏眼圓睜,張口呲牙,短舌微吐,作咆哮威脅狀,耳部及口部殘留塗朱痕迹。腹部有環形肚臍。 |  成都博物館 |

| 經穴漆人 | 經穴漆人,西漢 成都市老官山漢墓出土 尺寸高14、頭寬2.6、肩寬4.2厘米 經穴漆人裸身,直立,手臂垂直放於兩側,手五指並齊,掌心向前,雙腳呈一字站立。光頭,眉、眼、鼻、口、耳清晰,體形勻稱。通體髹黑漆,身上刻有縱橫複雜的經絡線,並刻以圓點標示穴位。 |  成都博物館 |

| 唐宋文物展示 | ||

| 文物名稱 | 介紹 | 圖片 |

| 團窠對獸紋夾聯珠對鳥紋半臂 | 團窠對獸紋夾聯珠對鳥紋半臂 唐(618-907年) 最大長80,最大寬65厘米 這件半臂由兩部分組成,色彩較為黯淡的一半是中國的陵陽公樣織錦,也就是蜀錦,另一半是西方的粟特錦,又叫波斯錦。 |  成都博物館 |

| 陶庭院 | 陶庭院 后蜀(934-965年) 成都龍泉驛區趙廷隱墓出土 長146、寬112.5、高45厘米 陶庭院為一座由大門、左右樓閣、後房圍合而成的圍廊式建築,庭院中有中心樓閣一座,庭院中還分佈有陶灶、陶井、陶馬。 |  成都博物館 |

| 邛窯黃綠釉高足瓷爐 | 邛窯黃綠釉高足瓷爐 晚唐-五代 成都金河路遺址出土 口徑14,高15厘米 這件邛窯黃綠釉高足瓷爐爐體呈豆形,高柄足、子口、缺蓋。口沿與足部施黃釉。爐身通體貼塑三重捲曲蓮瓣,每層花瓣上模印手持菩提枝的飛天。三重蓮瓣錯落有致,施綠釉,花瓣尖積釉,使得釉色深淺分明。 |  成都博物館 |

具有極高的考古與藝術研究價值

成都市博物館

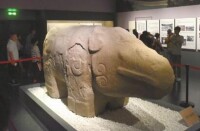

它的耳朵、眼睛、下頷和鼻子仍然清晰可辨,局部裝飾捲雲圖案,四肢短粗,身體渾圓,造型極萌。雖是呆萌可愛,但其個頭卻不小,石犀牛長3.3米,寬1.2米,高1.7米,重達8.5噸。

據考證,石犀牛由整塊紅砂岩雕刻而成,埋藏在西晉地層以下。最早埋於秦朝、最晚埋於西晉,但它的製作年代早於西晉。是目前成都市區出土的最早最大的圓雕石刻,具有極高的考古與藝術研究價值。出土之時,前國家文物局局長、故宮博物院院長單霽翔曾現場查看並感嘆:“(石犀)在一定程度上改寫了中國雕塑史。”

國內最早最完整人體醫學模型

成都市博物館

此外還有920支竹簡,初步分析內容為九部醫書,部分醫書極有可能是失傳了的中醫扁鵲學派經典書籍。

碑刻文字為珍貴的文獻資料

2010年出土於天府廣場東御街地下人防工程里的兩塊漢代石碑形狀怪異:石頭有四個角,還是翹起的,上邊還有均勻的鏨子紋路,刻著工整的文字……較大的大碑上,碑文末段提及“元嘉有二仲□”,專家將“元嘉有二”解讀為“東漢元嘉二年”,而“仲□”則可能是“仲夏”或“仲秋”。元嘉二年也就是公元152年,時值漢桓帝劉志在位。而在較小的一塊石碑上,落款處“本初元年六月下旬”字樣十分清晰。本初元年系公元146年,也就是說,兩塊石碑中,較小的一塊碑距今已有1864年。

石碑上篆刻文字2000多個,遠遠超過了以往國內所發掘的漢代石碑,填補了漢代極為匱乏的文獻資料。

成都博物館位於成都市中心天府廣場西側,佔地面積約17畝,總建築面積約65000平方米。主體建築分為南樓和北樓:南樓地上主要為辦公和科研區,地下為學術報告廳(多功能廳);北樓主要為展示區,首層為大廳、放映廳、特展廳,地下一層為人與自然專題展,地上二層至三層為花重錦官城——成都歷史文化陳列古代篇,四層為近世篇和民俗篇,五層為中國皮影木偶展,總展陳面積近2萬平方米。

● 花重錦官城:成都歷史文化陳列(古代篇)

成都博物館

位於成都博物館2-3層,分為四個展覽,分別是“九天開出一成都:先秦時期的成都”,“西蜀稱天府:秦漢至南北朝時期的成都”,“喧然名都會:隋唐五代宋元時期的成都”以及“丹樓生晚輝:明清時期的成都”。

● 花重錦官城:成都歷史文化陳列(近世篇)

成都博物館

● 花重錦官城:成都歷史文化陳列(民俗篇)

成都博物館

● 影舞萬象:中國皮影展

成都博物館

● 偶戲大千:中國木偶展

成都博物館

● 人與自然:貝林捐贈展

成都博物館

成都博物館在施工過程中,採用了雙隔措施、隔地鐵震動抗八級隔震技術、鋼結構大跨度技術、高邊坡防護技術等新技術,運用空間外網格+鋼框架+核心筒組合結構體系施工、極繁極簡裝飾設計等創新技術9項。施工過程中,施工單位針對工程的重點、難點開展技術攻關,形成了多項科研成果,獲得省部級以上科學技術獎3項、省部級以上工法3項並獲得專利5項,《成都博物館新館防震(振)關鍵技術研究》科技成果總體達到國際先進水平。

2017年11月29日,成都博物館新館工程獲2017年度全國優秀工程勘察設計行業獎——建築工程類(公建)一等獎。

2020年5月,成都博物館被四川省人民政府評為第七屆中國成都國際非物質文化遺產節組織工作先進集體先進單位。

2020年9月22日,成都博物館獲得第17屆中國土木工程詹天佑獎。

2020年12月,入選第四批國家一級博物館名單。

2020年12月,被授予“2019-2020年節約型公共機構示範單位”稱號。

2020年5月18日,抖音與成都博物館推出《列備五都:漢帝國時期的成都》,以多件文物串聯起漢朝成都的農業、紡織、食品、娛樂等生產和生活的方方面面。

2020年9月11日,成都博物館啟動“周末兒童博物館”活動,各種體驗活動吸引眾多青少年參觀。

2020年11月9日,成都博物館與成都市石室中學校館共建戰略合作協議簽約儀式在成都博物館舉行。

成都博物館是改革開放以來成都市投資規模最大的文化基礎設施,為城市提供了多元化的公共文化服務,促進了社會經濟的協調發展。成都博物館主要通過文物徵集、保護、研究和展示工作,向公眾傳播成都歷史文化,為城市提供多元化的公共文化服務。

門票免費(憑個人身份證領門票),租講解器20元/個(需押身份證或200元)

周二至周日9:00-20:30(周一閉館,19:30后停止取票)

公交:13、30、43、47、64、78路至西御街站。

地鐵一號線、二號線至天府廣場站,西1(北)出口、西1(南)出口出站。

天府廣場設有地下停車場,24小時開放,停車費:5元/2小時,2小時后2元/小時。

2020年9月22日,獲得第十七屆中國土木工程詹天佑獎。