虛極靜篤

出自老子的《道德經》

出自老子的《道德經》第十六章。原文為:“致虛極,守靜篤。萬物並作,吾以觀其復。”含義:使心靈保持虛和靜的至極篤定狀態,不受影響,為的是萬事萬物并行發生時,我用這種心態觀察事物循環往複的規律。這是老子告訴世人求道的方法,何為道,道是客觀世界運行規律,是自然的(自然:自己本身就這樣)的內在趨動因素。

“致虛極”,“致”是動詞,是做到、達到的意思,虛是無物,極是極致。“致虛極”,就是要做到空到極點,沒有一絲雜念與污染,空明一片,湛然朗朗。“虛”從道家角度來看和佛家的"空“有些相似,是一種精神狀態,從現代科學角度看,是把自身對世界認知的主觀意識去掉,達到空和虛的狀態,才能夠接受足夠多的信息用以分析事物變化的真正規律。

“守靜篤”,與上句句式相同,守住靜的狀態保持篤定。寂然不動曰“靜”,是一種認識世界的方法或者說態度,從現代科學角度看,守住自己對世界本源規律求索的初心,保持篤定,不受外界負面因素干擾,最終才能真正的求得”道“。

虛極靜篤

致虛者,天之道也。守靜者,地之道也。天之道若不致虛,以至於達到至極,則萬物之氣質不實。地之道若不守靜,以至於至篤至實。天地有此虛靜,故日月星辰,成象於天;水火土石,成體於地。象動於上,故萬物生;體交於天,故萬物成。所以虛靜之妙,無物不稟,無物不受,無物不有。萬物都是出入於陰陽,才能升降造化。成就萬物,與萬物並作者,皆是此虛靜之妙。

虛極靜篤

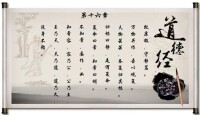

《虛極靜篤》出自老子的《道德經》第十六章。

《道德經》,又稱《道德真經》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中國古代先秦諸子分家前 的一部著作,為其時諸子所共仰,傳說是春秋時期的老子(即李耳,河南鹿邑人)所撰寫,是道家哲學思想的重要來源。道德經分上下兩篇,原文上篇《德經》、下篇《道經》,不分章,后改為《道經》37章在前,第38章之後為《德經》,並分為81章。是中國歷史上首部完整的哲學著作。

《道德經》到了公元前206年-公元200年,被奉為道教經典,所以有學者認為《道德經》被分為八十一章有明顯的道教的九九歸一的思想,在內容的分割上未免牽強。但道德經前三十七章講道,后四十四章言德,簡單說來,道是體,德是用,二者不能等同。至清代魏源首次破此慣例而分《道德經》為六十八章,相對保持了每章的完整性。

萬物都是由動而生,由靜而歸根。雖生生不已,但卻終而無不歸其本。樹木春生夏長,秋收冬藏,終而落葉歸根。天有天根,物有物蒂,人有本源,天下沒有無根之事物。萬物之根在何處?蓋在將開未開、將動未動的靜態之中。人與萬物未生之時,渺茫而無象。既育之後,則生生不息,終有滅時。唯將生未生時的虛清狀態,才是萬物之本根。